今ここでの救い

二月の法語は、親鸞聖人が関東から京都へ帰られて遷化(せんげ)されるまでに、関東各地の門弟に与えられたお手紙(御消息)で、『親鸞聖人御消息』からの一文です。そのお手紙のほとんどが、門弟の質問に対する返事や聖人の身辺のことです。

建長(けんちょう)(一二五一)年に書かれたこの于紙は、門弟の疑問に答えられた法語で、臨終の正念を祈り、有念・無念を沙汰することは、ともに浄土真宗の法義にかなわないことを教示されています。『末灯炒(まっしょうしょう)も同じお手紙が収録され、「有念無念(うねんむねん)の事」という表題が付加されていますので、法語として門弟に共有され、大切にされたものと考えられます。まず、その文をうかがいましょう。

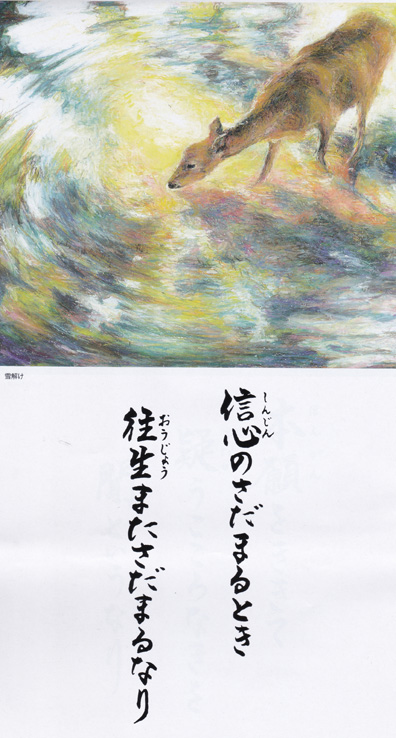

信心(しんじん)定(さだ)まるとき往生(おうじょう)まだ定まるなり。 (「註釈版聖典」七三五頁)

と、信心が定まるその時に往生もまた定まると示されます。真実信心とは、阿弥陀さまが悩み苦しむ私たちを、慈愛に満ちた母のごとく受けとめて、「必ず救う、我にまかせよ」と願われたお心が如来の喚び声となり、その声をそのままに聞くことで、私たちの信心となります。すなわち、本願招喚の勅命たる名号のいわれを聞いて、疑いなく二心ない信心は、自力のはからいの心がすたれ、願力にまかせる心という信相です。「信心をいただく」といわれるのは、本願の上にすでに用意されてあった信心だからです。南無阿弥陀仏の名号は、衆生の心にあらわれて信心となり、川にあらわれて称名となるのです。

また、無上涅槃の真因が決定(けつじょう)した人は、法薬の効力が発揮され、ただ今から命終までも、また命終往生後も効力が失われません。苦悩に悩む私の人生が、阿弥陀さまの慈悲に出遇う時に、煩悩をかかえたまま抱き取られ、阿弥陀さまに抱かれた人生を歩み、さとりの世界に導かれていくこととなります。

親鸞聖人は、その利益を、この世において往生が決定し、大涅槃のさとりを開く念仏者には、「倶会一処(くえいっしょ)ともに一処で会う)」(『仏説阿弥陀経』)と再びお浄土で会える世界があります。それは念仏を喜んだ方々に待たれている世界でもあります。そして、お浄土で仏となられた方は、大いなる慈悲の心から迷いの世界で苦しみ悩む人びとを救いたいと、お浄土から今度は迷いの世界に還来(げんらい)され、を通して巧みに教化されているのです。

また、もし亡くなられた人が念仏にご縁がなく、迷いの境界に生まれ変わったのではないかと気にかかるようならぱ、まず私自身が念仏を喜び、亡き人も含め多くの方々が念仏のみ教えに遇えるように、仏法を後の世に伝えていくことも必要でしょう。

ところで、親鸞聖人は、平生(へいえい)に真実信心を獲た時に、往生成仏に必要な事柄が衆生のところですべて満足する、と理解されます。阿弥陀さまの金剛の信心を獲た人は、平生に阿弥陀さまの光明に摂め取られ護られていますので、問違いなく往生成仏することに定まっており、捨てられることがありません。臨終時に初めて信を獲る人もいるかもしれませんが、病苦などに苛(さいな)まれて、なかなか正しくみ教えを正受できるものではありません。「仏法は若い時にたしなめ」ともいわれますが、日頃の聴聞が大切な所以です。

しかも聖人は、臨終に仏の来迎を侍ち望む人については、

来迎(らいこう)は行往生(しょぎょうおうじょう)あり、自力(じりき)行者なるがゆゑに。臨終といふことは、諸行往生のひとにいふべし、いまだ真実の信心をえざるがゆゑなり。 (『註釈版聖典』七三五頁)

と、他力の信心を獲ていない諸行による往生を願う人のこととしておられます。そのような人は、臨終の時に往生ができるかどうかを気にかけて嘆くことになるとされるのです。平生の獲信による往生決定を重視されたのでした。

臨終来迎たのむことなし

親鸞聖人のご臨終の様子は、その生涯の行蹟が記された「御伝紗(ごでんしょう)」に、

口に世事をまじへず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言をあらはさず、もつぱら称名たゆることなし。 (『註釈版聖典』 一〇五九頁)

と、お釈迦さまの臨終のように頭北面西右脇(ずほくめんさいうきょう)に臥し、お念仏の息がたえたとされます。法然聖人のような臨終の瑞相もなく、臨終の来迎を期することを否定された親鸞聖人らしく、粛々とその様子が叙述されています。親鸞聖人晩年のお手紙には、「目もみえず候ふ。なにごともみなわすれて候ふ」(『親鸞聖人御消息』第十一通)とも述べられるように、九十歳というご高齢で老衰のようなご臨終であったかとも想像されます。

その聖人のご臨終に立ち会われた末娘の覚信尼さまは、葬儀後に母である越後の恵信尼(かくしんに)は、葬儀後にに父の死をお手紙で報じられ、何の瑞相もない臨終の様子を述べられたようです。お手紙に応えられた恵信尼さまの返信が残されていますが(「恵信尼消息」第一通)、そこには、殿(親鸞聖人)のご臨終がどのようであられても、浄土往生されたことは確かであると強調されています。

親鸞聖人以前の浄土教では、浄土へ往生する契機として、臨終時に仏・菩薩の来迎が待ち望まれました。来迎とは。仏・菩薩が修行者の臨終にこの世に来現して、死後に仏の世界に引導することをいいます。中でも阿弥陀仏の臨終来迎の思想は、「浄土三部経」のすべてにわたって説かれており、日本浄土教の発展に大きな役割を果たしてきました。六道輪廻への転生思想を背景として、迷いを超えた仏の世界への契機を望んでのことでした。

特に、臨終時の善悪の相は往生の可否につながると、臨終の行儀(儀式)や正念(迷いない帰敬の心や念仏)ということが重視されてきました。それは、比叡山で源信僧都を中心として結成された二十五三昧会という念仏結社の影響が大きいでしょう。

その念仏結社の発願文には、これまでいたずらに生死を繰り返してきたことを省み、ここに至ってさとりへの善根を植えなければならないと思い至ったとされ、幸い『仏説観無量寿経(ぶつせつかんむりょうじゅきょう)』には、五逆・十悪の悪人でも、臨終に善知識に導かれて念仏を十遍称えただけでも、八十億劫の生死の罪を消し、死後には極楽に生まれることができると説かれ、来迎は私たちの来世の証であるとされました。そこで、互いに契りを結んで善友となり、臨終には助け合って念仏させることを約束したのでした。

法然聖人においても、この臨終来迎思想は受容されています。それは、第十八願の念仏往生の利益として、第十九願に誓われた臨終来迎があると捉えられたからです。しかし、法然聖人の場合には、往生に必要な業事が満足するのは臨終に限ったことではなく、平生において決定往生の信の上に念仏申す時で、そのような人には必ず臨終来迎の利益があり、正念に住すとされたのでした。

さらに、親鸞聖人は、法然聖人を承けつつも、臨終に仏の来迎を期待するのは第十九願の自力往生を願う人のことであり、真実信心を獲た人は平生に往生成仏の因が決定し、阿弥陀さまの摂取不捨の利益にあずかっているので、臨終来迎を待つことも、たのむことも必要がないとされたのでした。恵信尼さまが覚信尼さまに、聖人の往生は間違いないと述べられた背景には、このようなご領解があったと考えられます。

(武田 晋)