あいさつの大切さ

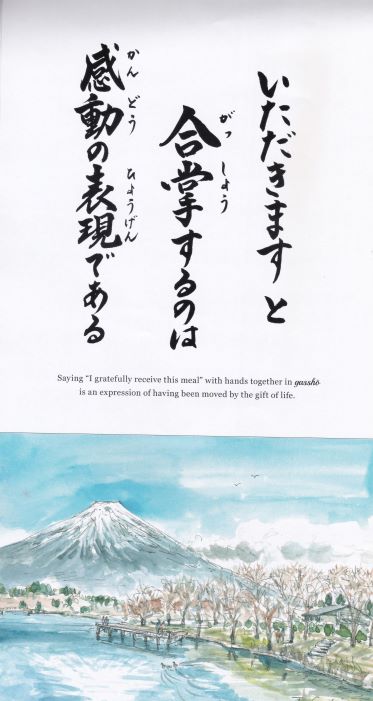

十二月のことば「いただきますと合掌するのは感動の表現である」について昧わってみます。

私の寺からいくらも離れていない所に、同じ浄土真宗本願寺派の万福寺(渓間和美住職)があります。このお寺はかつて大阪市内の中心に位置していましたが、戦時中空襲をうけて焼失し、その後、一九六二(昭和三十七)年に郊外の現在地に再建されて、今に至っています。先々代住職が渓間秀典師でした。

この方は経歴からしてユニークで、プロ野球の当時全盛期であった阪急ブレーブスの球団社長でありました。公式試合が行なわれる東京に、また福岡へと出かける多忙なスケジュールにもかかわらず、毎月一回、この方を囲んで食事会が行われていました。私も幅広い話題がとりあげられるこの会に参加し、数人の先輩住職方と食事をともにしました。新参者の私は静かに耳を傾けて、貴重な勉強をさせていた

だきました。

あるとき、今頃はお互いにあいさつをしなくなって、人間関係がギスギスしてきたのではないか、という問題提起がありました。まず渓間師は、仕事がら新幹線で東へ西へと移動するが、その車内で隣り合わせた人と最初に言葉を加わさないと降車するまでお互いに口を開かないという体験を、前置きとして話されました。

そして、みんなの目の前に出されたのが厚手の紙に印刷された六つのあいさつ言葉です。この紙を折り目にそって組み立てると、立体的な形に仕上がります。これをそれぞれの家の食卓において、そこに表示されるあいさっが家族間で正しくとりかわされているかを確認しながら生活しようと、たくさん作って縁ある人々に配り、多くの人々に勧めているとのことでした。

早速、その一枚をもらって帰り実行しました。そこに掲げられた六つのあいさつ言葉は、

〈おはようございます〉

〈いただきます〉

〈ごちそうさま

〈いってきます〉

〈ただいま(帰りました)〉

〈おやすみ(なさい)〉

です。近頃の子どもはあいさつができないとなげく人がいますが、古来、子どもは親を了不て育つといいますので、なげく大人の側に問題の根っこがあるのかもしれません。渓間師は、まず家庭において、子どもが小さいときからお互いにしっかりあいさつをかわすことが大切であることを強調されていたのです。

このたびの法語は、東本願寺からでている「同朋新聞」の一九八五(昭和六十)年四月一日号(通巻三二九号)に掲載されている、「和讃身読記」という表題の米沢英雄

師の文中にうかがえます。その記事の前後の文を含めて抜粋しますと、

仏性が目覚めると今までエゴを先に立てて生きてきて、エゴを満足させるために奔走してきたが、自分がここにこうして息せしめられているだけですばらしいことだと、他力のはたらきに感動する。実は日常生活においてもこの感動

するところに人間があるのだ。

動物には感動がない。空腹になれば動物も食べるが、感動がない。いただきますと合掌するのは感動の表現である。ろくでもない自分にこうして食物が与えられる。もったいないという感動、この感動が我々を人間にするのだ。

と語りかけています。米沢英雄師は、かつて福井市で内科・小児科医院を開業するかたわら、浄土真宗のご法義に関して、こころにしみる数々の著作を残されました。

食事のことば

かつて一九九七(平成九)年の法語カレンダーの言葉に、広島の女性から送られてきたものが選考され掲載されていました。その言葉は。

ともすれば 二度のお礼も欠くるなり 三度の箸は忘れざる身も 小野逸子

というものでした。この文のコ二度の箸」とは、一日に三回食事をすることです。

私は、この法語は、一日に三回食事をすることが楽しみで待ちどおしいが、朝晩の仏前での二度のお勤めが難しいという、作者の自己告白ではなかったかと受けとめました。この言葉が反響をよんだのは、他人事で済ましてしまうことができないからでしょう。人間に限らず、すべての生きものは食べなければ、その命を保つことはできません。ただ私たちは無感動に黙々と食べるだけでよいものでしょうか。

〈食べる〉という動物的生活だけで暮らすのではなく二お礼〉でしめされている宗教的生活こそが、人問であることの証でありましょう。同じ屋根の下で生活する我が家で、小学校に通う三人の孫たちも声をそろえて、食事のときに、〈食前のことば〉〈食後のことば〉を唱和しています。みんなでそろってまず合掌して、

〈食前のことば〉

多くのいのちと、みなさまのおかげにより、

このごちそうをめぐまれました。

深くご恩を喜び、ありかたくいただきます。〈食後のことば〉

尊いおめぐみをおいしくいただき、

ますます御恩報謝につとめます。

おかげで、ごちそうさまでした。

といいます。食事の内容に注文や不足があったり、また漫然と食べるのではなくて、二三句にこめられた表現のなかに、自ずから感動せずにはおられないこころが広がります。したがってくいただきます〉もくごちそうさま〉も、ともにくありがとうございます〉で結ばせていただきたいものです。

蓮如上人のお言葉を今に伝えるなかに、食事についてのこころがけがいくっか記されています。それを取りあげますと、

蓮如上人は、お食事を召しあがるときは、まず合掌されて、「阿弥陀如来と親鸞聖大のおはたらきにより、着物を着させていただき、食事をさせていただきます」と仰せになりました。

(『蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』一〇八-一〇九頁)蓮如上人は、「食事をいただくときにも、阿弥陀如来・親鸞聖人のご恩によって恵まれたものであることを忘れたことはない」と仰せになりました。また、「だだ一口食べても、そのことが思いおこされてくるのである」とも仰せになりま

した。 (『同』 一七四頁)蓮如上人はお食事のお膳をご覧になっても、「普通はいただくことのできない、仏より賜ったご飯を口にするのだとありかたく思う」と仰せになりました。それで、食べ物をすぐに口にされることもなく、「ただ仏のご恩の尊いことばかりを思う」とも仰せになりました。 (『同』 一七五頁)

現代社会においても、これらの蓮如上人の報謝のお気持ちにあふれたお言葉を、時代が異なる、立場が違うなどといって、なおざりにしてはなりません。聴聞の場で耳にしか、科学者でありまた熱心な念仏者であった、東昇博士の「宗教のことば

は時代を超えてひびき、科学のことぼけ時代とともに変わる」という言葉が、よみがえってきます。報謝のお念仏こそ、時代を越えて親鸞聖人より今に至るまで相続されてきたのです。

厭う身にいただく念仏

私たちは、自分はしっかりしていて、他からの影響はうけないで自立していると思いこんでいるかもしれません。しかし仏教の教えのうえでは、つねに内なる煩悩に支配されているのが人間です。

親鸞聖人は、「煩悩」の文字を解釈されて、

「煩」は身をわずらわせるということであり、「悩」はこころをなやませるということである。 (『唯信紗文意(現代語版)』 一九頁)

と記されていますが、私の体とこころがここにあることから、自ずからわきでてくるのが煩悩です。また「煩」の字のつくりが火偏であることから、炎に関連して考えますと、人間はいつも体のうちに煩悩の炎を燃やし続けているのです。したがって、状況しだいで一気に激しく燃え上がり、人を傷つけ自らも傷つく生活を送っています。やがてふりかえって一時的に反省することになっても、また同じことを繰り返すことになります。

阿弥陀さまはそのような私たちの生き方を危ぶみ、また憐れみ悲しまれて、本願をおこされたのです。苦しみと迷いから抜け出せない私たちに、「まかせよ、必ずすくう」という阿弥陀さまの本願が、今「南無阿弥陀仏」としてはたらいてくださっています。ただ阿弥陀さまの本願によるすくいが必ずあるからといって、この身このままでよいということではありません。

親鸞聖人は門弟にあてられた手紙のなかで、

煩悩をそなえた身であるから、阿弥陀仏はわたしたちの心の善し悪しを問うことなく、問違いなく浄土に迎えてくださるのだと説かれるのです。このように聞いて阿弥陀仏を信じようと思う心が深くなると、心からこの身を厭い、迷い

の世界を生れ変り死に変りし続けることをも悲しんで、深く阿弥陀仏の本願を信じ、その名号を進んで称えるようになるのです。

(『親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』 一一頁)

と明らかにされています。

専如ご門主が示された「念仏者の生き方」のこころを伝えるためその肝要を短く簡潔な四ヵ条の言葉にまとめられた「私たちのちかい」の一つに、

一、むさぼり、いがり、おろかさに流されず

しなやかな心と振る舞いを心がけます心安らかな仏さまのように

があります。

私たちは文字を目で追い、その意味を記憶にとどめています。ただ目で見るだけでは、あまり後まで残らないことにもなります。しかし、しばしばその言葉を口にすることによって、こころに焼きつくことになります。そこで、この「私たちのちかい」も繰り返し声に出して唱和することが奨励されています。

ところで、浄土真宗のすくいは、この如来のはたらきを疑いなく受けとる、すなわち信心ひとつに定まり、お念仏はすくわれたよろこびが口からこぼれでたものといただきます。「正信偈」には、

唯能常称如来号

応報大悲弘誓恩 (『日常勤行聖典』二〇頁)

としめされ、ここを「ただよくつねに如来の号を称して、大悲弘誓の恩を報ずべし」(『註釈版聖典』二〇五頁)と表現しますが、阿弥陀さまは私たちをすくうことによって、その見返りを望まれてはいません。ばかり知ることのできない阿弥陀さまのご恩は、私たちが返すことのできない大いなるめぐみであります。ただ、そのご恩をよろこび、そのこころを南無阿弥陀仏と声にあらわすばかりで、これを報恩の念仏といいます。

すくいのよろこびをめぐまれた私たちは、つねに報恩の思いからすすんで念仏をさせていただきましょう。

(清岡 隆文)