十月の法語は、京都府立大学名誉教授であられた西元宗助先生のご著書『念佛者の人生論』(百華苑)からの一節です。

西元先生は一九〇九(明治四十二)年に鹿児島市でお生まれになり、京都大学文学部哲学科で教育学を学ばれ、ご卒業後は京都府立大学に奉職、一九九〇(平成二) 年十二月にご往生されました。父方の家は禅宗でありましたが、母方の家は篤信の浄土真宗の門徒であり、ご苦労を重ねられたお母様が、毎夜お仏壇に灯明をあげて合掌し、細い声でお念仏を称えておられた姿が、子ども心にも焼きついていると述懐しておられます。幼い頃から母のお念仏の声を聞き、母に連れられて本願寺鹿児島別の講講にお参りするなど仏縁にも患われていた先生ですが、ご自身は高校生の頃に悪業深い自分自身の有りように悩まれ、その時に出遇われた「歎異抄』の

心なほもって街生をとぐ。いはんや悪人をや

(『註釈版聖典』 八三三頁)

という親鸞聖人のお言葉を手掛かりとして、第七高等学校仏教青年会や京大仏教青年会で親鸞聖人の教えを学ぶようになられました。多くのご縁で足利浄師、金子大栄師、安理深師、西谷圏治師らに学ばれ、先生自らもご著書、講演会、ラジオ放送などで、親鸞聖人のみ教えに生きる「念佛者」として数多くの講話を残しておられます。

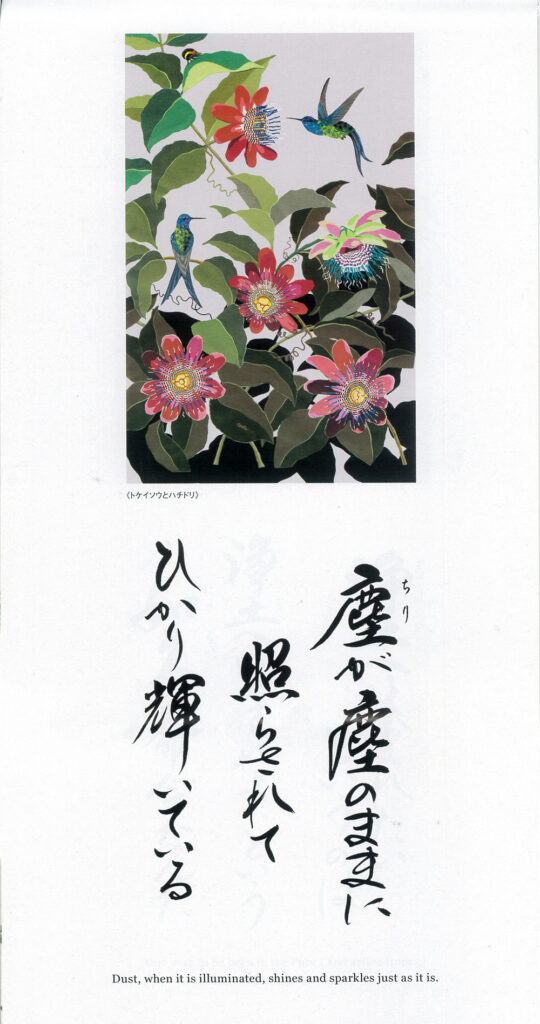

さて、今月の法語は、西元先生ご自身が行き詰まり、どうにもならない苦悩の日々を過ごされていたある朝のこと。書斎に射し込む一条の光の中にたくさんの塵が浮遊しているのが見えて、その微塵の一つ一つが光に照らされて金色や銀色にひかり輝いていることに心打たれたというご経験から語ってくださったお言葉です。

この時、先生は「この塵が私の姿」とお念仏されたそうです。

私は「塵」という話から、親鸞聖人の「浄土和讃」の一首を思い浮かべました。

十方微塵世界の

念仏の衆生をみそなはし

摂取してすてざれば

阿弥陀となづけたてまつる

(『註釈版聖典』五七一頁)

このご和讃は、

数限りないすべての世界の念化するものを見通され、携め取って決してお捨てにならないので、阿弥陀と申しあげる。

(『浄土真宗聖典三帖和讃ー現代語版ー』五〇頁)

と現代語訳されており、そこでは「微塵」ということを「数限りない」と訳されてあります。

私たちは、ひとりひとり、自らが作るのようにちいさな世界に生きています。

自分の思いに囚われ、ささやかな願いを持ちつつ、職能と右往左往し、一喜一憂しています。そしてその自分の世界は、親子であっても愛する者同士であっても、悲しいかな、取り換えることも真にわかりあうこともできないものです。このようなちいさな世界は、三世十方(あらゆる時代と場所)に数限りなくあり、阿弥陀さまは広大なお慈悲のおはたらきで、そのすべての世界を照らしつくしてくださっています。いえ、すべてを照らすとしながらも、阿弥陀さまの光明の一筋はひとりひとりが作る塵のようにちいさな世界に至り届き、そこに息づく衆生に「なもあみだぶつがここに届いていますよ」と喚びかけてくださっているのです。

先生は、行き詰まり苦悩するご自身を浮遊すると重ねられ、その塵を照らし輝かせる一条の朝日を、阿弥陀さまの光明とご覧になられたのでしょう。

今月の法語を私に引き寄せて味わってみますと、やはり私も塵のようにちいさな世界を作りながらの日暮らしだと感じます。

私の長男が中学三年生だった時の冬のことです。長男は、毎日早朝に数キロのランニングをした後、登校するという生活を送っていました。ある日、体調不良になり保健室で休んでいるという連絡を受け、中学校に迎えに行きました。その時は風邪でもひいて熱が出たのかと思っていたのですが、保健室の先生から、長男の体温が何回測っても三十四度から上がらないということを聞き、かかりつけの病院を受診しました。検査をしていただき、医師の説明を受けました。

「心拍数ってわかりますか?一分間に心臓が何回動くかということで、健康な人で大体六〇~一〇〇です。息子さんの心拍数は二十七でした。紹介状を書きますから、すぐに市立病院で受診してください」

と言われ驚きました。長男の身体は一体どうなっているのだろうと、不安な思いが広がりました。市立病院での検査の結果、「甲状腺機能低下症による徐脈及び低体温」という診断でした。甲状腺機能低下症とは、何らかの原因で甲状腺ホルモンが少なくなる病気で、長男の身体は生命を維持するためにギリギリの状態「飢餓状態」「冬眠状態」になっていると主治医に言われました。病気の原因ははっきりわからず、思春期の悩みやストレス、無理な減量のための食生活の乱れがその一因として挙げられました。長男は詳しい検査のため、そのまま入院することになりました。

病室のベッドで力なく眠っている長男を見ると、涙が溢れました。私は母親なのだから、我が子のことは私が一番わかっていると思っていましたが、我が子の身体のことも心のことも全くわかってあげられていなかったと、情けなく思いました。

「この子、こんなに細かったっけ…」と骨ばった肩を摩りながら「ごめんよ…・」と泣きました。

教育学がご専門の西元先生は家庭教育について、

いったい親というものは、自分の子供のことは、親である自分が、一番よく知っているという過信と自負をもっているものである。ところが、親は案外、自分の子供の現実のことを知ってはいない。何故そうなるかというと、第一に、子供のことは自分が一番よく知っているというウヌボレがあるからである。第二には1中略1親は、自分の子供に対する先入観念と固定観念にさまたげられて、絶えず成長発展しつつある自分の子供の現実を、真に知ることができがたい。

(西元宗助『念佛者の人生論』一三〇一一三一頁)

と述べられています。私はまさにその通りでした。

このことを仏教の教えに照らしてみると、ウヌボレとは、自分と他人を比較して、自分が他人よりもすぐれているとおごりたかぶる「慢」という心であり、先入観念や固定観念は、自己中心の見方しかできず、真実が見えていない「愚痴」という愚かさであると知らされます。私たちは慢心や愚かさからひと時たりとも離れることはできず、塵のようなちいさな世界をひとりずつが作り、その中で生きているのです。ですから、とてもせつなくて悲しいことですが、親子であっても愛する者同士であっても、取り換えることも真にわかりあうこともできないのです。閉ざされた暗い部屋に無数の塵が音もなく浮遊し、やがて散り積もっていくように…・・。

おかげさまで長男の病気は徐々に回復しましたが、走ったり跳んだりという運動能力はなかなか元には戻りませんでした。長男は中学・高校の六年間バスケットボール部に所属していました。中学生の時にはレギュラーメンバーで活躍していましたが、高校では思うように体が動かず、試合ではいつも補でした。それでも毎日、授業前の早朝練習と放課後の練習は分かしませんでした。

毎日二十時過ぎに帰宅すると、長男は鞄を置いて「早くお参りに行こう」と言います。夕食前に本堂でお夕事のおつとめをすることが我が家の日課です。本堂では外陣の調声人席に長男が座り、その後ろに父親が座ります。私はいつもいちばん後ろに座り、読経しながら二人の後ろ姿を見ていました。

「生きていてくれてよかった…」心からそう思いましたし、「こんなに近くにいるのにわかってあげられなくてごめんね」という思いがしていました。そして、親子であっても夫婦であっても、超えられない壁はあるし、埋められない溝もある。代わってあげたくても代わることはできないし、取り換えることもできない。そんな私たちが今、阿弥陀さまの無量なる光明に等しく照らしつくされているのだということを知らされました。それは、救われようのないひとりひとりをその光明に摂め取って決してお捨てにならない阿弥陀さまのおはたらきの中にあるということです。

そんな毎晩のお夕事に親子で阿弥陀さまを仰ぎ、お念仏を称えつつ、「今生で遇えてよかったね。また会える世界もめぐまれてよかったね」という思いがして安堵したものです。

私たちはやはり、ひとりひとり塵のようなちいさな世界を作って生きているようです。そのちいさな世界の中で、自分の思うようにならず落ち込むまま、どうしようもない自分が嫌になるまま、なぜこんな悲しみに出遇うのかと嘆くまま、ふつふつと怒りがこみ上げてくるまま、自分なんてちっぽけだと俯くままの私に、長男に、夫に、すべての人に、阿弥陀さまは一筋の光明を当ててくださり、「なもあみだぶつが今ここに届いていますよ」

「なもあみだぶつは決してあなたから目を離しませんよ」

「なもあみだぶつがあなたをお浄土に生まれさせ、かならず仏と成らしめますよ」と「南無』弥陀化」のお名号をもって喚び続けてくださっています。音もなく浮遊する塵のような私たちを輝かせ、お念仏を響かせてくださる阿弥陀さまが、いのちの往きさきを往生浄土と約束してくださっているのですから、私たちはほんとうの安心をいただくのです。

塵が塵のままに照らされて、ひかり輝いている

(西元宗助「念佛者の人生論』一二五頁)

行間から聞こえる西元先生のお念仏の声は、先生が幼い時から聞き続けたお母様のお念仏の声に重なって聞こえます。お仏壇の灯明に照らされたお母様のお姿も、ひかり輝いているように思い浮かびます。

今は遠く離れて暮らす長男もまた、生きることに苦悩しながらも、阿弥陀さまの光明にひかり輝かせていただいていることでしょう。その身に阿弥陀さまのお喚び声を「なもあみだぶつ、なもあみだぶつ」と響かせながら。

(德平 亞紀)