検索したい語句を入力

光明寺について

ご参拝・法要ガイド

下関組寺院法座案内 2012年12月

カテゴリー: 下関組寺院法座案内

下関組寺院法座案内 2012年12月 はコメントを受け付けていません

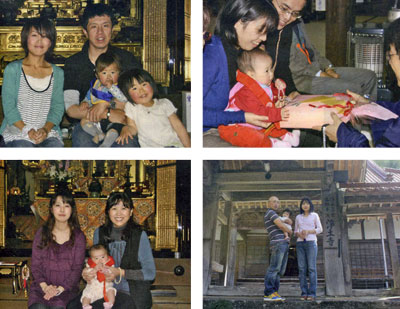

初参式のススメ

この子が生まれて思うことがあります。

親として、ただ幸せになってほしいだけではダメだと。

幸せなときだけが人生じゃない。

つらいとき、苦しいときだってある。

思い通りにはならないことが多い人生を

しっかりと歩んでいける人になってほしいと。

仏教のおしえの中にはそれがあります。

だから、ここから始めます。

赤ちゃんが生まれて、初めてお寺にお参りする大切な儀式を初参式といいます。

初参式は、親子・家族そろっての最初の仏縁。

いのちの誕生を仏さまに報告します。

新しいいのちの歩みを、初参式から始めましょう。

|願いの中に育まれて

新しいいのち。それはご両親だけでなく、ご縁ある皆さんの願いを受けて生まれてきました。人としていのち恵まれることは、とてつもなく難しいことで、この上なく有ること難し・・・つまり有り難いことなのです。これから歩むことになる人生、どんなことに出会うのでしょうか。たとえどんなことがあっても「いのち恵まれてよかったね」と言い合える親子でありたいですね。

|ののさまが見とってよっ!

「ののさま(※子どもに仏さまのことをこう説明します)が見とってよっ!」幼い頃、そう諭されたことがあります。今になってみれば、そんな言葉が「自分は決して一人で生きているんじゃない」という思いや「おかげさま」と言える心を育ててくれたんだと思います。やさしく厳しく、そしてあたたかい。そんな見守り育てる目や心がいつもあると伝えることも大切です。

|いのちの計は仏法にあり

「一年の計は元旦にあり」という言葉があります。何事も最初にきちんとしてた展望をもつことが大切、という意味です。いのちの誕生は、この世に生を受けたうのちの船出。船旅のように人生の初めにも確かな展望やよりどころが大切といえます。仏教はその展望となるおしえ、真実のよりどころとなってくれるもの。まさに「いのちの計は仏法にあり」といえるかもしれません。

|親と子どもは同い年

「子育て」と聞くと「親が子どもを育てていく」ことばかり思い浮かべてしまいがち。しかし親子の歩みは今始まったばかりなのです。「あなたがこの子の親になったのはこの子を授かった日です。この子が1歳ならあなたも1歳、この子が3歳ならあなたも3歳。」とは、あるご住職のお言葉。毎年迎える我が子の誕生日は、親としてのあなたのもう一つの誕生日。親子で一緒に成長です。

|仏さまの願いを聞く

親はいつでも我が子の幸せを一番に願うものです。しかしその願いは煩悩を抱えた人間の願いである以上、時には子どもの負担になることや、人を傷つけてしまうこともあるかもしれません。お寺で聞くのは仏さまの願いの話。それは私たちに等しくかけられた、生きる意味を教えてくれる願いです。時には親子で立ち止まり、仏さまの話に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

初参式の流れ

①念珠・式章授与

②おつとめと法話

③お焼香

④記念撮影など

下関組実践運動研修協議会及び11月仏教壮年会のご案内

十一月のご案内

「下関組実践運動研修協議会」

組巡回―移動教務所

十一月十三日火曜日

午後一時半より

日程 ①開会式

②協議会 報告事項

組、寺院が抱える問題点

教区、本山への要望

その他

③閉会式

会所 細江町 光明寺

出向 山口教区教務所長 随行員

参加対象 寺族 門信徒 その他

仏教壮年会十一月例会

十一月十七日(土)午後一時半より

講 師 宇部市大字須恵東 蓮光寺

伊東 順浩 師

二○一二年十一月一日

下関市細江町一–七–十

光 明 寺

カテゴリー: お知らせ

下関組実践運動研修協議会及び11月仏教壮年会のご案内 はコメントを受け付けていません

2012年11月 弥陀の誓願は 無明長夜の おおきなる ともしびなり 法語カレンダー解説

今月の法語は、親鸞聖人が法然聖人のもとで学ばれた際、兄弟子として他力念仏を勧めてくださった、聖覚法印(せいかくほういん)の残された言葉によるものです。親鸞聖人は、聖覚法印の書かれたものを非常に大切にされ、法印の『唯信鈔』に註釈をされました。『唯信鈔文意』がそれですが、今のお言葉は『唯信鈔文意』ではなく、『尊号真像銘文』にあるものです。この言葉を用いて和讃も作られています。

無明長夜(むみょうじょうや)の灯炬(とうこ)なり

智眼(ちげん)くらしとかなしむな

生死大海(しょうじたいかい)の船筏(せんばつ)なり

罪障(ざいしょう)おもしとなげかざれ(『註釈版聖典』六〇六頁)

本願は無明の良い夜を照らし出寸灯ですから、私たちは、智慧がないと悲しむことはいりません。本願は迷いの大海を乗り切る救いの船ですから、罪が重いと嘆かなくてもよいのです。

親鸞聖人は『正像末和讃』にこのように詠われますが、聖人ご真筆のこの和讃の「灯炬」の文字の左側には、

常のともしびを灯といふ。大きなるともしびを炬といふ

(『註釈版聖典』六〇七頁)

と説明があります。「ともしび」とは、灯された火ということです。誰かが点火しなければ、けっしてありえない明かりのことです。

闇を歩く

数年前のことです。珍しい経験をしました。

たまたま、九州・福岡市の市内を歩いていたのですが、日本に真言宗を初めて伝えられた弘法大師ゆかりのご寺院の前を通りかかったのです。東長寺といいます。

一九九二(平成四)年に完成した、釈迦如来の日本一大きな檜造りの坐像が、安置されていました。そこで、そのお釈迦さまのお像にお礼をし、すぐに帰ろうとしたとゝころ、坐像前で参拝者のお世話をなさっていた女性が、「大仏さまの下には地獄・極楽巡りがありますから、ぜひご覧になってください」と、私に勧めるのです。せっかく勧められるのですから無視もできず、拝観してからと思い入り口を尋ねますと、「大仏さまに向かって左側に階段がありますから、降りて行ってください。やがて、地獄が見えてきます。その地獄を抜けると暗闇になりますが、そのまま進んで行くと出口になります」と教えてくださいました。

細い階段でしたのでゆっくり降りてまいりますと、七高僧のお一人である源信和尚の『往生要集』に基づいて作られたと思われる地獄絵図が、左側の壁面にちょうど水族館の水槽のような状態で展示されていました。地獄の亡者が獄卒(ごくそつ)からさまざまな責め苦を受けているのです。非常にリアルにできています。見ていて、けっして気持ちのよいものではありません。

それらの地獄絵図が終わると、突然通路が真っ暗闇になったのです。平らな通路から入ったのであればあまり心配もしなかったのですが、階段を降りてきたのです。また突然、階段があるかもしれません。それがどこから始まるのか…。下へ行くのか、上に行くのか…。漆黒の闇とはこのようにまったく何も見えないものかと、改めて思ったことです。とにかく前へ進むしかありません。それまでは薄暗くとも明かりがありましたので、ゆっくりではありましたが前を確かめる必要がありませんでした。しかし、まったく光がないと、足を出すにも一センチずつ一センチずつ…。壁に手を添えて危険がないかを確かめつつ、進まなければならないのです。だんだんと時間の感覚がなくなってきました。

そのように進んで、やがてどれくらい時間が経ったのでしょうか。右足の爪先が階段にぶつかりました。徐々に足を持ち上げ、階段のあることを確かめました。この階段も何段あるかわからない階段です。一段ごとに爪先で探りながら上っていきます。

段数など数える余裕もありませんでしたが、曲がりくねった階段が終わりに近づいたころでしょうか、少しずつ明るくなってまいりました。上りきったフロアーの壁面に小さな阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩の三尊像のレリーフが奉懸(ほうけん)され、その近くが出口になっていました。ほっとして外に出ましたが、出口はちょうどお釈迦さまに向かって右側下で、案内してくださった女性のそばでした。心配して腕時計を見ると、十五分も経っていないようでした。

真っ暗闇でまったく先がわからない状態では、わずかの距離を進むのに時間がかかるのはもちろんですが、不安ばかりであると時間がどれほど経ったのかもわからなくなるものだということを、初めて経験したようなことです。

闇を導く灯

私たちの人生も似たようなことではないでしょうか。行き先がわかっているような気で生きてはいますが、一寸先は闇なのです。それを真剣に考えることなく生きています。しかし、仏の教えを聞かせていただくと、まさに一寸先が闇であることに気づかされます。これでは先行き不安でたまりません。誰か信用のおける方に導いていただくか、明かりを点けていただくか、またはその両方をしていただければ、安心して

先に進むことができます。幸いにも、東長寺の地獄・極楽巡りの通路では「出口があります」という女性の言葉がありました。

人生においてはどうでしょうか。実は、仏の教えは一寸先が闇であると知らせるのが目的ではないのです。仏の教えは、一寸先が闇であるのは白身の煩悩のためであることを知らせてくださり、安楽清浄な真実の世界に導いてくださるためのものなのです。それこそが、他力念仏の教えであり、「南無阿弥陀仏」の弥陀の喚び声であり、先を照らし導いてくださる大きな灯となってくださるものなのであります。だからこそ、私たち他力信心をいただくものは、煩悩具足であろうとも、しっかりと人の世を歩んでいけるのです。

親鸞聖人は、

弥陀(みだ)の誓願(せいがん)は無明長夜(むみょうじょうや)のおほきなるともしびなり。

(『註釈版聖典』六七〇頁)

のお言葉に続けて、次に聖覚法印の銘文を説明なさいます。

「生死大海之大船筏也豊煩業障重(しょうじだいしだいせんばつやきぼんごつしょうじゅう)」といふは、弥陀(みだ)の願力(がんりき)は生死大海(しょうじだいかい)のおほきなる船・筏(いかだ)なり。極悪深重(ごくあくじんじゅう)の身なりとなげくべがらずとのたまへるなり。

(『註釈版聖典』六七〇頁)

こうして、本願他力を船に喩えられます。また、龍樹菩薩を讃嘆なさった和讃にも、

生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし

ひさしくしづめるわれらをば

弥陀弘誓(みだぐぜい)のふねのみぞ

のせてかならずわたしける(『高僧和讃』『註釈版聖典』五七九頁)

迷いの世界には限りがなく海のようなものです。その海に長く沈んでいる私たちを、阿弥陀さまの本願の船だけが、救いあげて必ず対岸であるお浄土まで渡してくだざるのです。

と、同じ喩えをもって阿弥陀さまのお救いを示してくださいます。

本願の船

現代は、親鸞聖人の頃に比べてずいぶんと便利になりました。私は北海道に住んでいますが、家を出てから五、六時間もあれば、京都のご本山へお参りすることができます。ただし、私の場合は近くに飛行場があり、航空機を利用するから可能なのです。ところが、飛行機は一度搭乗しますと、降りたいと思っても途中で降りることができません。そして、航空法がありますから勝手なこともできません。乗ったが最期、着陸するまで機長任せです。便利ではありますが、まったく貴方任せの状態です。一応、目的地に到着するだろうとは思っていよすが、確実ではありません。ところが、「弥陀弘誓の船」は、一度乗ると「必ず渡す」と示されているのです。ここが大切なところです。一度乗ると降りたいという心も起こらず、安心の内に浄土へと往生させていただけるのです。誠にありかたいことです。

この本願力の船に乗せていただいた私たちの歩みを、本願寺第二十四代即如(そくにょ)ご門主が、「浄土真宗の教章(私の歩む道)」で次のようにお示しくださいました。

阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏を申す人生を歩み、この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に還って人々を教化(きょうけ)する。

本願の船に乗せていただくというのは、あくまでも喩えであります。阿弥陀さまの本願他力によって真実信心をめぐまれることを乗船に喩えたのです。真実信心は、教えを聞かせていただくことによって、賜るのであります。この賜った信心が往生浄土の正因であり、私はお陰さまと念仏申して力強く人生を歩ませていただくばかりなのであります。

加えて、ご門主さまは浄土で仏になることがどのようなことであるのかということを、お示しになられました。それが、「迷いの世に還って人びとを教化する」というお言葉です。迷いの世とは、この世のことです。浄土へ往生された方は、仏となるや煩悩具足の私たちのためにこの世に還って、他力念仏を伝えてくださるのであります。仏になるということは、すべての人びとを救う方になるということであります。

親鸞聖人は、法然聖人を、浄土から粟粒が散っているような小さな日本列島に他力念仏を伝えにきてくださった方であると思し召され、次の和讃をお作りになられました。

粟散片州(ぞくさんへんしゅう)に誕生(たんじょう)して

念仏宗(ねんぶつしゅう)をひろめしむ

衆生化度(しゅじょうけど)のためにとて

この土にたびたびきたらしむ(『高僧和讃』『註釈版聖典』五九八頁)

法然聖人は粟粒のようなアジアの端の目本にお生まれになり、念仏の教えを広められました。衆生を教化し救うために、何度となくこの地にこられました。

深く味わいたいと思います。

(北塔光昇)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2012年11月 弥陀の誓願は 無明長夜の おおきなる ともしびなり 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません

別修永代経法要及び仏教壮年会十月例会のご案内

十月のご案内

別修永代経法要

十月二十六日(金)二十七日(土)

朝 席 午前十時より

おとき 正 午

昼 席 午後一時半より

熊本市出町 両厳寺住職

講 師 群 浦 智 明 師

仏教壮年会十月例会

十月二十七日(土)

午後一時半より

熊本市出町 両厳寺住職

講 師 群 浦 智 明 師

二○一二年十月一日

下関市細江町一丁目七番十号

光 明 寺

2012年10月 信心よろこぶそのひとを如来とひとしとときたもう 法語カレンダー解説

底ぬけに人を信じる

六十を超える仏教教団の協力のもと、青少年の豊かな生活と未来を願って、一九六二(昭和三七)年に結成された、全国青少年教化協議会という財団法人があります。

主に、仏教子ども会や日曜学校の推進を目的としています。

その全国青少年教化協議会の定めた青少年が実践すべき徳目として、「わたしたちのねがい」という名で六つの項目が掲げられています。その第一番目に、「底ぬけに人を信ずる人間となろう」というものがあります。私がこの言葉に出会ったのは四十五年ほど前です。龍谷大学に入学して宗教教育部というサークルに所属し、京都市内の本願寺派寺院の日曜学校のお手伝いを始めた頃です。

底ぬけに人を信じることなどできるだろうか。それが、この言葉を聞いて感じた率直な思いでした。そのような自分ではできないことを、日曜学校の子どもたちへ伝えることができるだろうか。深く考えれば考えるほど難しくなっていきました。この場合の人とは、自分以外の人間のことだろうか。それとも自分を含めてのことだろうか。いったい、人間の何を信じるのだろうか。そして思い出しだのが、太宰治の『走れメロス』という小説でした。この小説では、人間を信じられない王に人を信じることの大切さを知らしめた青年、メロスという名の主人公の行動と心情がテーマとなっていました。

メロスは、王を批判して処刑されることになりますが、かねて念願であった妹の結婚式を済ませてからという許しを、王からもらいます。ただし、それは三日間の猶予であり、それを過ぎると、彼の身代わりに親友が処刑されるという恐ろしい約束でありました。そして、故郷で妹を結婚させ、刻限ぎりぎりに困難を乗り越えて処刑場へ到着し、友の命を救うのです。その間、メロスはたびたび友を裏切る心を抱き、友もまた、メロスを疑う心を抱くのでした。

小説では、幸いなことにメロスは友を救えますが、現実ではどうなるかわかりません。人間の心ほど変わりやすくもろいものはなく、また約束を果たそうとしても、周りの状況が許さない、そのようなものです。それでも「底ぬけに人を信じる人間となろう」ということが、先の徳目です。この疑問を抱きつつ、私はその後、龍谷大学で仏教を学んでまいりました。

菩薩行としての徳目

そして、後年、この徳目は菩薩行のことであったと知らされたのです。この徳目が実践できるのは菩薩だけなのです。なぜならば、信じるという行いは信じられる根拠があって初めて成り立つものであり、菩薩は人間を信じることができる根拠をお持ちになっているからです。

菩薩は、人間の何を信じられる根拠とされるのでしょうか。

菩薩行の中心は利他行であります。衆生を苦しみから救うことこそが、その行の中心です。この行は、人は必ず救われるものであると信じることなくしてはなし得ません。人が救われるとは、煩悩のない仏となることであります。煩悩がなくなれば苦しみもなくなる。それが仏になるということであって、人間であれば誰にでも可能なことです。これこそが信じるに足る根拠であります。だからこそ、菩薩は私たちの想像を超えた、長い時間をご修行されるのです。「底ぬけに人を信じる人間になろう」という徳目は、菩薩を鑑にして自身を考えてみようということなのでありましょう。

人間は、菩薩を鑑にしてみると実に愚かなものであり、他人のみならず、自分さえも信じることのできない、まさに煩悩具足の凡夫であります。その愚かな私たちのために菩薩はご修行くだされるのです。特に、法蔵菩薩はすべての衆生を救うために五劫(ごこう)という長い時間お考えくださり、不可思議兆載永劫(ふかしぎちょうさいようごう)のご修行をなさって、阿弥陀如来となってくださいました。それは、すべての人を必ず仏にするためのご修行でした。法蔵菩薩は、私たち凡夫に底ぬけに信じる心などないことはすでにお見通しです。

そこで、自力の信心がいかに不確かなものであるかを知らせてくださり、如来となって南無阿弥陀仏の他力金剛の信心を施してくださるのであります。この信心は、煩悩具足の私が必ず浄土へ往生し仏とならせていただけることが間違いないと、知らされたことであります。その心は、私にとって何ものにも比べることのできない大きな喜びであります。それを「信心よろこぶ」(『註釈版聖典』五七三頁)と、親鸞聖人は『浄土和讃』に詠われました。「そのひと」(『同』)を「如来とひとし」(『同』)とお釈迦さまは教えてくださいます。これが法語の内容ですが、お釈迦さまは、他力の信心を賜った人をなぜ如来と等しいと仰せになったのでしょうか。

如来とひとし

親鸞聖人は、『御消息』第三十二通でお弟子の浄信房に宛てて、次のように記されました。

まことの信心をえたる人は、すでに仏に成らせたまふべき御身となりておはしますゆゑに、「如来とひとしき人」と『経』(華厳経・人法界品)に説かれ候ふなり。

(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七九四頁)

このように、「如来とひとし」ということは『華厳経』という経典に説かれているとお教えくださいます。『華厳経』は、今の私たちにはあまり馴染みがないようです。しかし、親鸞聖人ご在世の頃は、『華厳経』を根本経典とする華厳宗の東大寺が大きな力をもっていました。その有力寺院の華厳宗の根本経典に、この言葉が説かれているのです。それがどれほどの確証になることでしょうか。改めて申すまでもないことでありましょう。

続けて、親鸞聖人は記されます。

弥勒はいまだ仏に成りたまはねども、このたびかならずかならず仏に成りたまふべきによりて、弥勒をばすでに弥勒仏と申し候ふなり。その定に、真実信心をえたる人をば、如来とひとしと仰せられて候ふなり。

(『同』七九四頁)

かつて、私は台湾で布袋(ほてい)さまの大仏を見ました。日本で布袋さまといえば、七福神のお一人に数えられますが、七福神のなかでは唯一実在した人物です。十世紀に中国で弥勒菩薩の化身として尊ばれた禅僧です。名を契此(かいし)といい、大きな体でいつも財貨の入った袋を担いでいたと伝えられますが、弥勒の化身という信仰から中国では弥勒仏として安置されることが多く、台湾の大仏も弥勒仏として作られたものでした。この弥勒仏は、今はまだ仏ではなく菩薩なのですが、五十六億七千万年の後に仏として私たちの世界に誕生し、お釈迦さまの救いに漏れた人びとを済度してくださるというのです。つまり、未来に必ず如来になることが決まっていますから、今は菩薩であっても弥勒仏と呼ばれるのだということです。それと同様に、私たちも必ず浄土で如来になることが決まっているので、お釈迦さまが「如来とひとし」と仰せになったということであります。

思えば、私たちの世界に必ず成ることなどありましょうか。明日のことさえ不確かです。そもそも、自身の命さえどうなるかわからないのです。必ず成ることをあげてみると、私も世界も刻々と変化するということがありましょう。いわば、諸行無常という道理こそが必ず成るということです。加えて、私の行いを考えてみますと、行くべき道は苦しみの世界です。これも必ず成ることであります。

それに対し、如来・仏は常住であり、浄土は変わることがないのです。その常住の如来が私たちを必ず浄土へ迎えてくだざるのが、他力念仏の教えです。無常な人間が必ずと言ったのではなく、常往な如来が必ずとおっしゃったのであります。だからこそ、私が如来に成ることが確実なのです。そこで、「如来とひとし」という頼もしいお言葉を頂戴することができたのです。本願他力、南無阿弥陀仏のお救いがなければ苦しみの世界しか行きようがない私です。その私が必ず仏にさせていただけるのです。今の世界で、私にとってのこれ以上の喜びはありません。

真実の喜び

親鸞聖人は、この喜びを『教行信証』「総序」に、次のようにお記しになられました。ともに深く味わいたいと思います。

ああ、この大いなる本願は、いくたび生を重ねてもあえるものではなく、まことの信心はどれだけ時を経ても得ることはできない。思いがけずこの真実の行と真実の信を得たなら、遠く過去からの因縁をよろこべ。もしまた、このたび疑いの網におおわれたなら、もとのように果てしなく長い間迷い続けなければならないであろう。如来の本願の何とまことであることか。摂(おさ)め取ってお捨てにならないという真実の仰せである。世に超えてたぐいまれな正しい法である。この本願のいわれを聞いて、疑いためらってはならない。

(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』五頁)

(北塔光昇)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2012年10月 信心よろこぶそのひとを如来とひとしとときたもう 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません

教化団体の枠を超え、研修旅行が開催されました。

【がんばる門徒推進員】

教化団体の枠超え、研修旅行主催

山口教区第5ブロック(邦西、豊田、小月、豊浦、下関各組)の門徒推進員(門推)が協力し、初めて企画した地元の妙好人「六連島のお軽さん」を訪ねる研修旅行が7月21日に行われた。この旅行は、門徒推進員だけにとどまらず、仏教壮年、仏教婦人会員など教化団体の枠を超えて声をかけて実施。門推の積極的な取り組みに119人が参加し、下関市・六連島の西教寺をチャーター船で訪ね、浄土真宗のみ教えに出あい喜びの人生を送った「お軽さん」の生き方を共に学んだ。

今年2月の「門推教区のつどい」に一台のバスを借りてブロックで一緒に参加したのが縁となり研修旅行を企画。中心的に準備に携わった田村茂善さん(63)は「み教えを喜ぶ輪を広げたかった。仏壮、仏婦会員でもある門推が各団体で声をかけていった」と話す。

各組の組長や門推担当住職らのサポートもあり、定員枠は締め切りを待たずに埋まった。事前に僧侶と門推で下見し、当日も僧侶としっかりタッグ。道案内や進行は門推が行い、妙好人に詳しい僧侶が同行し、船内や西教寺、お軽さんの墓前で説法を行った。

下関組若婦人部の塚本江身子さん(46)は「門推の父から誘われ、若婦の仲間と一緒に参加した。いろんな世代の方と交流できたのが楽しかった」と語る。同じく若婦人部の植田公代さん(40)は子供2人と参加。「いろんな方と出会い、お寺を堅苦しく考えなくていいんだと感じた」と話す。

小月組の門推担当住職の酒井由華さんは「教化団体の枠を超えたつながりを作ろうと門推の方が一生懸命だった。行動力があり、『ついていきます』と安心しきっていた。参加した皆さんが喜んでおられ、うれしかった」と話す。

第5ブロック門推代表の安成信一郎さん(66)は「活動の停滞を感じていただけに、今回の活動が自信になった。さらなる活動につなげていきたい」と語る。

※門徒推進員=組で開かれる門徒推進員養成連続研修会(=連研。2年以内36時間以上のカリキュラムで、話し合い法座を中心にして、教義や現代社会に関わる諸問題について学ぶ)を修了し、宗派の中央教修を経て門徒推進員として登録される制度。現在7700人が登録している。

2012年9月 如来の願船 いまさずは 苦海をいかでか わたるべき 法語カレンダー解説

「船」の喩え

「船」の喩え

小慈小悲(しょうじしょうひ)もなき身にて

有情利益(うじょうりやく)はおもふまじ

如来(にょらい)の願船(がんせん)いまさずは

苦海(くかい)をいかでかわたるべき(『註釈版聖典』六一七頁)

小さな慈悲心さえ持ち合わせないこの身では、自力で人びとを救うことなどできるものではありません。阿弥陀さまの大悲の船がないならば、この迷いの苦海を自他ともに渡ることなどできましょうか。

七月に紹介した和讃にもありましたが、親鸞聖人は、阿弥陀さまの本願・救いのはたらきをたびたび「船」に喩えておられます。『高僧和讃』のなかにも、

生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし

ひさしくしづめるわれらをば

弥陀弘誓(みだぐぜい)のふねのみぞ

のせてかならずわたしける(『同』五七九頁)

迷いの世界は苦しみが多く、はてしなく広がっている海のようなものですが、阿弥陀さまの大悲の船は、その大海に沈んでいる私たちを必ず救いあげ、浄土へと渡してくだざるのです。

と、「弥陀弘誓のふね」という表現があり、さらに二つの和讃ともに、自力・煩悩の心のために「生の依るところ、死の帰するところ」を見失って生きている様子を、「苦海」に喩えられています。『教行信証』「総序」にも、

難思(なんじ)の弘誓(ぐぜい)は難度海(なんどかい)を度(ど)する大船(だいせん)

(『註釈版聖典』一三一頁)

とあって、思い計ることのできない阿弥陀さまの本願は、渡ることのできない迷いの海を渡してくださる大きな船であると明かされています。

宗教の役割

「難思」である本願のお心をいただくとは、どのような世界をいだくことといえるのでしょうか。『御消息』には、

如来(にょらい)の誓願(ぐぜい)は不可思議(ふかしぎ)にましますゆゑに、仏(ぶつ)と仏との御(おん)はからひなり。凡夫(ぼんぶ)のはからひにあらず。

(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七七九頁)

と、如来の誓願を「不可思議」という表現で表されています。これは「難思」と同じ意味で、凡夫の「はからい」、思慮分別を超えたお心をいただくことであると示されています。私は、それを「いのちの真実」について大切な目覚めをいただくことと同じ意味であり、それが真実の宗教といわれるものの役割ではないかとも考えています。

日本を代表する宗教哲学者である西谷啓治師は、

宗教はその功用から考へられてはならない。(中略)我々の通常のあり方はさういふ自然的・文化的な生の段階に止まつてゐる。然るに、さういふ普通のあり方を根抵から破り覆へすということ、…生の根源に我々を帰らしめるといふこと、そこに宗教の必要性があり、人生に於ける宗教の必然性がある。

(『宗教とは何か』『西谷啓治著作集』第十巻・四頁)

といわれ、御利益信仰が宗教の本質なのではなく、「生の根源に我々を帰らしめる」ことが(本当の)宗教の役割であると示されています。

また、仏教学者であり宗教哲学者である上田義文師も、

富とか健康とか地位とか、すべて人間が生きて行くために役に立つ、あるいは必要であるものについては、役に立つという基準によって、それがほんものであるかどうかを判断することができるが、宗教は本来そういう意味で役立つことを目的としているものではない。…健康を失って病気であれば、人生を生きている意味はないであろうか。(中略)「生」ということのほんとうの意味は何であるか。…「生そのものの根源においてほんとうであること」は何であろうか。この「ほんとうのもの」こそが真実の宗教、特に仏教の問題である。

(『仏教をどう理解するか』二二~二三頁)

と述べ、「生の根源」における本当のものについて明らかにするのが、本来の宗教の問題であると指摘され、いずれも、「生(いのち)の根源」ということに言及されています。

真実の宗教

その「いのち」の真実を、縁起・無常・無我といった言葉でお示しくださった宗教が、お釈迦さまの仏教です。私たちのいのちの根源を時間的に訪ねていきますと、自分のいのちのことでありながら自分のはからい(思議・分別)を超えて、縁をもらっていのちが形成せしめられたという事実に行き着いてしまいます。そして、そのいのちは私の思いとは関わりなく、絶えず変化し滅する性質をもっています。年を取りたくもないのに、病気にもなりたくもないのに、死にたくもないのに勝手に変化していきます。また、いのちを私のものと思ってみても、それは縁(脳や心理作用)の働きによってそう認識しているのであって、私の体も六十兆からの細胞が寄せ集まった仮そめの集合体でしかなく、確かな「私の本体」というものがあるわけではありません。

いのちの根源を訪ねていくと、時間的にも空間的にも、確かな私ではないことが知られます。つまり、いのちそのものは私たちの思議・分別を超えて存在しているのです。私をはじめ、生物・無生物、宇宙のすべてが不可思議な縁の働き・関係性によって形成せしめられ変化・消滅せしめられているのです。私のいのちでありながら、自分で心臓の働きや血液の流れをコントロールすることもできません。他のいのちをはじめ、無量無数のいのちの働きをいただきながら、「生かされて生きている」のです。

私のはからいによって計算して生まれたものではなく(生)、私のはからいによって変化を止めることのできないいのち(老・病・死)を私のものと思い、自分にとって都合の悪いいのちを流れを変えていこうと力み計らっているのが、私たちの日常であります。テクノロジーや医学の進歩によって、その流れを一時的に抑えたり延ばしたりすることはできます。私もその恩恵をいただいております。

しかしながら、生死の世界の根源は人間の思議を超えたものであって、最終的にはそれはいのちの真実をさとった「如来(仏)の領域」のことであるから、「如来におまかせする」しかないという知見をいただくことができれば、人生の見方が大きく変えられることと思います。それが如来の願船に乗せていただくということです。「生死の一大事は阿弥陀さまにおまかせしました。この上は、私の上に届けられたご縁(都合の良し悪しにとらわれず)を精一杯生き抜いていきます。」こうした境地に至らしめるのが、真実の宗教の世界でありましょう。縁起・無常・無我の心を阿弥陀さまの本願として集約し、私たちに届けられているのが他力念仏の世界なのです。

「他力(たりき)には義(ぎ)なきを義とす」(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七四六頁)、「念仏には無義をもって義とす」(『歎異抄』第十条『同』八三七頁)といわれているように、親鸞聖人は、他力の念仏には、自力のはからい(人間の思慮分別)をまじえないことが本義であると示されます。他力に目覚め念仏申すとは、不可思議なるいのちのはたらきに目覚め、そのはたらきを知らせる本願に信順する象徴的な行いといえます。

(河智義邦)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2012年9月 如来の願船 いまさずは 苦海をいかでか わたるべき 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません