「船」の喩え

「船」の喩え

小慈小悲(しょうじしょうひ)もなき身にて

有情利益(うじょうりやく)はおもふまじ

如来(にょらい)の願船(がんせん)いまさずは

苦海(くかい)をいかでかわたるべき(『註釈版聖典』六一七頁)

小さな慈悲心さえ持ち合わせないこの身では、自力で人びとを救うことなどできるものではありません。阿弥陀さまの大悲の船がないならば、この迷いの苦海を自他ともに渡ることなどできましょうか。

七月に紹介した和讃にもありましたが、親鸞聖人は、阿弥陀さまの本願・救いのはたらきをたびたび「船」に喩えておられます。『高僧和讃』のなかにも、

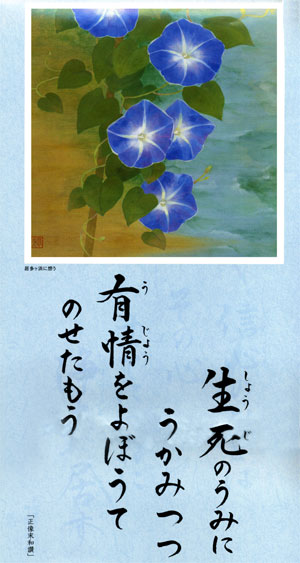

生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし

ひさしくしづめるわれらをば

弥陀弘誓(みだぐぜい)のふねのみぞ

のせてかならずわたしける(『同』五七九頁)

迷いの世界は苦しみが多く、はてしなく広がっている海のようなものですが、阿弥陀さまの大悲の船は、その大海に沈んでいる私たちを必ず救いあげ、浄土へと渡してくだざるのです。

と、「弥陀弘誓のふね」という表現があり、さらに二つの和讃ともに、自力・煩悩の心のために「生の依るところ、死の帰するところ」を見失って生きている様子を、「苦海」に喩えられています。『教行信証』「総序」にも、

難思(なんじ)の弘誓(ぐぜい)は難度海(なんどかい)を度(ど)する大船(だいせん)

(『註釈版聖典』一三一頁)

とあって、思い計ることのできない阿弥陀さまの本願は、渡ることのできない迷いの海を渡してくださる大きな船であると明かされています。

宗教の役割

「難思」である本願のお心をいただくとは、どのような世界をいだくことといえるのでしょうか。『御消息』には、

如来(にょらい)の誓願(ぐぜい)は不可思議(ふかしぎ)にましますゆゑに、仏(ぶつ)と仏との御(おん)はからひなり。凡夫(ぼんぶ)のはからひにあらず。

(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七七九頁)

と、如来の誓願を「不可思議」という表現で表されています。これは「難思」と同じ意味で、凡夫の「はからい」、思慮分別を超えたお心をいただくことであると示されています。私は、それを「いのちの真実」について大切な目覚めをいただくことと同じ意味であり、それが真実の宗教といわれるものの役割ではないかとも考えています。

日本を代表する宗教哲学者である西谷啓治師は、

宗教はその功用から考へられてはならない。(中略)我々の通常のあり方はさういふ自然的・文化的な生の段階に止まつてゐる。然るに、さういふ普通のあり方を根抵から破り覆へすということ、…生の根源に我々を帰らしめるといふこと、そこに宗教の必要性があり、人生に於ける宗教の必然性がある。

(『宗教とは何か』『西谷啓治著作集』第十巻・四頁)

といわれ、御利益信仰が宗教の本質なのではなく、「生の根源に我々を帰らしめる」ことが(本当の)宗教の役割であると示されています。

また、仏教学者であり宗教哲学者である上田義文師も、

富とか健康とか地位とか、すべて人間が生きて行くために役に立つ、あるいは必要であるものについては、役に立つという基準によって、それがほんものであるかどうかを判断することができるが、宗教は本来そういう意味で役立つことを目的としているものではない。…健康を失って病気であれば、人生を生きている意味はないであろうか。(中略)「生」ということのほんとうの意味は何であるか。…「生そのものの根源においてほんとうであること」は何であろうか。この「ほんとうのもの」こそが真実の宗教、特に仏教の問題である。

(『仏教をどう理解するか』二二~二三頁)

と述べ、「生の根源」における本当のものについて明らかにするのが、本来の宗教の問題であると指摘され、いずれも、「生(いのち)の根源」ということに言及されています。

真実の宗教

その「いのち」の真実を、縁起・無常・無我といった言葉でお示しくださった宗教が、お釈迦さまの仏教です。私たちのいのちの根源を時間的に訪ねていきますと、自分のいのちのことでありながら自分のはからい(思議・分別)を超えて、縁をもらっていのちが形成せしめられたという事実に行き着いてしまいます。そして、そのいのちは私の思いとは関わりなく、絶えず変化し滅する性質をもっています。年を取りたくもないのに、病気にもなりたくもないのに、死にたくもないのに勝手に変化していきます。また、いのちを私のものと思ってみても、それは縁(脳や心理作用)の働きによってそう認識しているのであって、私の体も六十兆からの細胞が寄せ集まった仮そめの集合体でしかなく、確かな「私の本体」というものがあるわけではありません。

いのちの根源を訪ねていくと、時間的にも空間的にも、確かな私ではないことが知られます。つまり、いのちそのものは私たちの思議・分別を超えて存在しているのです。私をはじめ、生物・無生物、宇宙のすべてが不可思議な縁の働き・関係性によって形成せしめられ変化・消滅せしめられているのです。私のいのちでありながら、自分で心臓の働きや血液の流れをコントロールすることもできません。他のいのちをはじめ、無量無数のいのちの働きをいただきながら、「生かされて生きている」のです。

私のはからいによって計算して生まれたものではなく(生)、私のはからいによって変化を止めることのできないいのち(老・病・死)を私のものと思い、自分にとって都合の悪いいのちを流れを変えていこうと力み計らっているのが、私たちの日常であります。テクノロジーや医学の進歩によって、その流れを一時的に抑えたり延ばしたりすることはできます。私もその恩恵をいただいております。

しかしながら、生死の世界の根源は人間の思議を超えたものであって、最終的にはそれはいのちの真実をさとった「如来(仏)の領域」のことであるから、「如来におまかせする」しかないという知見をいただくことができれば、人生の見方が大きく変えられることと思います。それが如来の願船に乗せていただくということです。「生死の一大事は阿弥陀さまにおまかせしました。この上は、私の上に届けられたご縁(都合の良し悪しにとらわれず)を精一杯生き抜いていきます。」こうした境地に至らしめるのが、真実の宗教の世界でありましょう。縁起・無常・無我の心を阿弥陀さまの本願として集約し、私たちに届けられているのが他力念仏の世界なのです。

「他力(たりき)には義(ぎ)なきを義とす」(『親鸞聖人御消息』『註釈版聖典』七四六頁)、「念仏には無義をもって義とす」(『歎異抄』第十条『同』八三七頁)といわれているように、親鸞聖人は、他力の念仏には、自力のはからい(人間の思慮分別)をまじえないことが本義であると示されます。他力に目覚め念仏申すとは、不可思議なるいのちのはたらきに目覚め、そのはたらきを知らせる本願に信順する象徴的な行いといえます。

(河智義邦)

観音・勢至の二菩薩

観音・勢至の二菩薩