誓願不思議・名号不思議

今月の法語は、「ただ如来にまかせまゐらせおはしますべく候ふ」(『註釈版聖典』七八一頁)という、『親鸞聖人御消息』第二十三通の結びの文です。その直前には、

往生(おうじょう)の業(ごう)には、わたくしのはからひはあるまじく候ふなり。

(『註釈版聖典』七八一頁)

とあります。これから、この法語は「お浄土参りは自分の力ではとても不可能です。それには阿弥陀さまをたよりにする生き方しかほかに道はありません」という、親鸞聖人の思し召しです。このお心をたずねてみましょう。

このお手紙と『歎異抄』第十一条の内容が、ほぼ同じです。親鸞聖人ご在世の時に、誓願と名号を別々にみる異安心がありました。それは、誓願の不思議力に救われると信じるのは他力真実の信心で、名号の不思議力に救われると信じるのは他力のなかの自力の信心である、という主張です。この異安心を、親鸞聖人は「これみなひがごとにて候ふなり」(『註釈版聖典』七八一頁)と判定されています。このことは、

誓願(せいがん)の不思議によりて、やすくたもち、となへやすき名号を案じいだしたまひて、この名字をとなへんものをむかへとらんと御約束あることなれば、まづ弥陀の大悲大願(だいひだいがん)の不思議にたすけられまゐらせて、生死(しょうじ)を出づべしと信じて、念仏の申さるるも如来の御はからひなりとおもへば、すこしもみづからのはからひまじはらざるがゆゑに、本願に相応して、実報土(じっぽうど)に往生するなり。これは誓願の不思議をふねと信じたてまつれば、名号の不思議も具足(ぐそく)して、誓願・名号の不思議ひとつにして、さらに異なることなきなり。

(『註釈版聖典』八三八~八三九頁)

という『歎異抄』の文をみれば、正義(しょうぎ)がわかります。誓願と名号を別々にわけては阿弥陀さまのお心がわかりません。私たちは親鸞聖人の思し召しを正しくいただかねばなりません。

たまわりたる信心

中央仏教学院の講堂は、毎日、全学生が講義の前に仏前で勤行をしている尊い空間です。講堂の正面には、ご門主御染筆の「学仏大悲心」(仏の大悲心(だいひしん)を学して『観経疏』「玄義分」『註釈版聖典(七祖篇)二九八頁』)の額が、かかっています。学生たちはこのお言葉を肝に銘じて、日々僧侶の自覚をあらたにしながら精進をしています。「学仏大悲心」とはご本願を聞くことであり、如来のまことを信じる生き方です。ご本願を信じて生きてゆかねば、空しさがのこる人生です。「宝の山に入りて手を空しくして帰ることなかれ」(『往生要集』『同』八四二頁)とありますが、まことに人生は仏法が聞ける宝の山のなかの生活です。しかし、この人生はあっという間に過ぎてしまいます。急いで後生の一大事の解決に心がけねばなりません。

生きてよし死してまたよし法の身は

今日の一日(ひとひ)を よろこびに生(う)く

と、曽我是精師が詠っています。この念仏者は、お聴聞を通して生死をのりこえる道を確信されていたのですね。まさにお聴聞は人生の師です。

『歎異抄』第六条と後序に、「如来よりたまはりたる信心」(『註釈版聖典』八三五、八五二頁)という表現があります。世間では人が信心をつくるようにいうのですが、浄土真宗は私がつくる信心とはいいません。人生で、ご法義話は大切な時間ですが、相手に浄土真宗の信心を誤解されないように気をつけるべきです。阿弥陀さまのお慈悲そのものが信心ですから、浄土真宗ではこのように「たまわりたる信心」という表現をつかいます。お名号ができあがった理由がわかれば、ただ「ありがとうございます」とお念仏するだけです。称えるお念仏は、そのまま「まかせよ」の阿弥陀仏の招喚の勅命です。「必ず助ける」如来の願力が阿弥陀仏の四字の意義で、これを法といいます。「必ず助かる」衆生の信心が「南無」の二字の意義で、これを機(き)といいます。

阿弥陀仏は、「若不生者不取正覚」(もし生(しょう)ぜずは、正覚(しょうがく)を取らじ。「無量寿経」『註釈版聖典』一八頁)と誓った正覚の御名ですから、お名号には必ず「助ける」という誓願の成就があります。「南無」は帰命と訳され、「必ず助ける」の勅命に帰順する信心です。信心は救われた人に現れたことがらですから、「阿弥陀仏」の法に対して「南無」を機といいます。このように、「阿弥陀仏」の法によって「南無」の機が成ぜられ、「南無」と「阿弥陀仏」は一体不二に成就しているから、私がまちがいなく救われる証となります。蓮如上人は、これを「機法一体(きほういったい)の南無阿弥陀仏」といわれました。

『御文章』第二帖目第十四通の「秘事法門の章」に、

ただひとすぢに阿弥陀如来を一心一向にたのみたてまつりて、たすけたまへとおもふこころの一念おこるとき、かならず弥陀如来の摂取の光明を放ちて、その身の娑婆(しゃば)にあらんほどは、この光明のなかに摂(おさ)めおきましますなり。これすなはちわれらが往生の定まりたるすがたなり。されば南無阿弥陀仏と申す体は、われらが他力の信心をえたるすがたなり。この信心といふは、この南無阿弥陀仏のいはれをあらはせるすがたなりとこころうべきなり。さればわれらがいまの他力の信心ひとつをとるによりて、極楽にやすく往生すべきことの、さらになにの疑(うたがい)もなし。

(『註釈版聖典』一一三一頁)

と説かれていますが、このご文が今月の法語を説明し尽くしているように思われます。

親のよびごえ

明治時代に、原口針水という和上がおられました。

われ称えわれ聞くなれど南無阿弥陀

つれてゆくぞの親のよびごえ(梯實圓著『妙好人のことば』二二七頁)

という歌をつくっています。とてもありがたい歌です。私が称えるお念仏でありますが、その声が私の耳にとどけば、阿弥陀さまの招喚の勅命といただかねばなりません。

南無阿弥陀仏は、阿弥陀さまが私を救ってくださっているすがたです。同時に、私が阿弥陀さまに救われているすがたです。これが、親鸞聖人が伝えてくださった称名念仏の意義です。『教行信証』「行文類」と『尊号真像銘文』には親鸞聖人の六字釈があり、ここに南無阿弥陀仏の意義が明らかにされています。

六字釈は、善導大師と親鸞聖人、それに蓮如上人の三人の方のものがあります。そのなか、善導大師の六字釈は、「南無」の二字と「阿弥陀仏」の四字にわけた解釈です。親鸞聖人は。「南無阿弥陀仏」の六字全体を帰命・発願廻向(ほつがんえこう)・即是其行と、三義の解釈をされています。両者の解釈には相違がありません。発願廻向は、「二尊(にそん)の召しにしたがうて、安楽浄土に生れんとねがふこころ」(『尊号真像銘文』『註釈版聖典』六五六頁)で、私を往生成仏させる阿弥陀さまのはたらきのことです。お慈悲のありったけを衆生にもたせてやりたいという、阿弥陀さまのお心です。どのようにして私にお慈悲をもたせるのかを示すのが、帰命です。それを「帰命は、すなはち釈迦(しゃか)・弥陀の二尊の勅命(ちょくめい)にしたがひて、召しにかなふと申すことばなり」(『同』)とお示しです。蓮如上人は、称名念仏は阿弥陀さまが私を「われをたのめ、必ず助ける」という喚びかけであり、それを聞き信じる私が「必ず助かると弥陀をたのむ」すがたであるとお示しです。お念仏をするそのままが、阿弥陀さまの勅命を聞いて信順しているすがたなのです。

「即是其行(そくぜごぎょう)」は、

法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)の選択本願(せんじゃくほんがん)なりとしるべしとなり。安養浄土(あんにょうじょうど)の正定(しょうじょう)の業因(ごういん)なりとのたまへるこころなり。

(『尊号真像銘文』『註釈版聖典』六五六頁)

とお示しです。この即是其行は、私を往生成仏させる阿弥陀さまのはたらきです。善導大師は、このことを『無量寿経』を引用して、

一切善悪の凡夫生ずることを得るものは、みな阿弥陀仏の大願業力(だいがんごうりき)に乗じて増上縁(ぞうじょうえん)となさざるはなし

(『観経疏』「玄義分」『註釈版聖典(七祖篇)』三〇一頁)

といっておられます。「若不生者不取正覚」(もし生ぜずは、正覚を取らじ)の本願が成就したお名号ですから、「われにまかせよ、必ず助ける」のはたらきが称名念仏です。私のお救いは阿弥陀さまの一人ばたらきです。このことを先哲は「唯信独達(ゆいしんどくとつ)」といいました。親鸞聖人は、「私のためにできあがった南無阿弥陀仏が往生の行になる」とおっしゃいました。第十八願が成就して名号になり、名号が正定業となるのです。

信心そのものがお名号ですから、お念仏を称えているままが、私の往生浄土の因となっているのです。

私たちは目に見えないものは信じられない性癖があります。それなら見えないものをどうして信じられるのでしょうか。このことで思いだすのが、「私たちは本願力をどこで知るのでしょうか。たとえば野原に花が咲いていたら、すでにそこには春がきているとわかります。阿弥陀さまが私のところにきてくださっていると知れるのは、私が称えているお念仏からです。お念仏は阿弥陀さまのはたらきそのものだといただくべきです。」(『親鸞聖人の教義』一八~一九頁、取意)といわれた、大江淳誠和上の言葉です。ご本願が如実に念仏生活のうえに現れているといただくべきです。お念仏している姿は、阿弥陀さまとともに生きているすがたなのです。このようにお念仏をいただいていくのが、親鸞聖人のお考えです。浄土真宗の称名は、称えさせられているところのお念仏といえます。

そのままのお助け

多くのお同行に慕われていた一蓮院秀存師が、「浄土真宗の要は、そのままのお助けじゃ」と、話されたことがあります。それを聞いたお同行が、「このままのお助けですね」と念をおしました。一蓮院は首をふり、「ちがうぞ、そのままのお助けじゃ」と言い放ちました。お同行はしばらく沈黙した後に、「このままのお助けでございますか」と聞き直しました。一蓮院は、ただお念仏をしているだけです。お同行はどう理解していいのかわからず、「もう一度お聞かせください。私はどうにもわかりません」と懇願しました。一蓮院は「そのままのお助けじゃ」と同じことを言うだけでした。それを聞いたお同行ははっとして、「ありがとうございます。もったいないことです」と言い、一蓮院とともにお念仏を称え始めました。一蓮院さまはお同行のその領解を喜び、「お互いに尊いご法縁にあわせてもらいましたのう。お浄土では必ずお会いしましょう」と、うれしそうに言われたそうです。ありがたい逸話ですね。

これと似たような話を、ずいぶんと前に『大乗』(本願寺出版社刊)で読んだ記憶があります。梅原真隆和上のもとに、大病を患っていたお同行が、「今生のみやげに浄土真宗の要を書いてほしい」と懇願しました。そこで梅原和上は、

なにもかもまかせまつりて

南無阿弥陀

この身このまますくわれてゆく(大乗刊行会編『珠玉のことば』一九九頁)

という歌をつくって渡されたという話です。この歌からも浄土真宗の核心が伝わってきます。むずかしい言葉を覚えて得意げに話すよりも、「そのまま助けるぞ」という招喚の勅命をすなおにいただいて喜ぶ人生にこそ、私が救われる道がひらけてくるのです。いや、私の救いの道はすでにひらかれていたと気づかせていただけるのです。

こうなると、生きていることがうれしくなってきますね。

(鎌田宗雲)

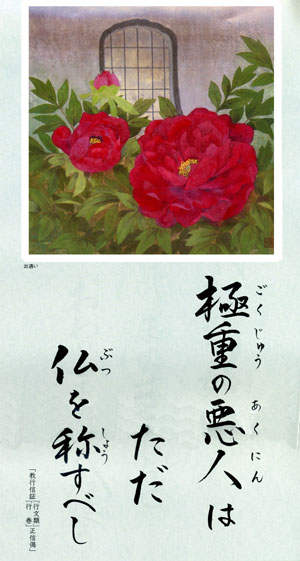

善人と悪人

善人と悪人