他人事の分析的知識

徳聞書店刊行『歎異抄』のなかで、金子大茶師が使われた言葉です。

親鸞聖人の教えや教学は、何より聖人ご白身の著作によって学ばねばなりません。

さらにはその背景となった、七高僧をはじめ、聖人が引用された膨大な著作をも視野に入れて、親鸞聖人の領解・味わいを味読するのが王道でしょう。ただ、それができなければ念仏はわからないのかといえば、そうではありません。二文不知」と呼ばれたような文字一つ知らない人であっても、すぐれた学匠よりはるかに深い味わいをいただいておられます。妙奸人の言葉が、それを証明しています。そこに、学問と信仰の違い、宗教の不思議と難しさがあります。

金子大楽師は、清沢満之師らから始まった近代真宗教学運動の影響下、同郷の曽我量深師らとともに活躍された、真宗大谷派の学僧です。清沢師が東京大学の哲学科を卒業されたことからもわかるように、この方々の言葉は、伝統的な宗学の枠にはまらず、哲学的な思索と密接な関係を保ちつつ、他に例のない独特の表現で真宗を語られました。

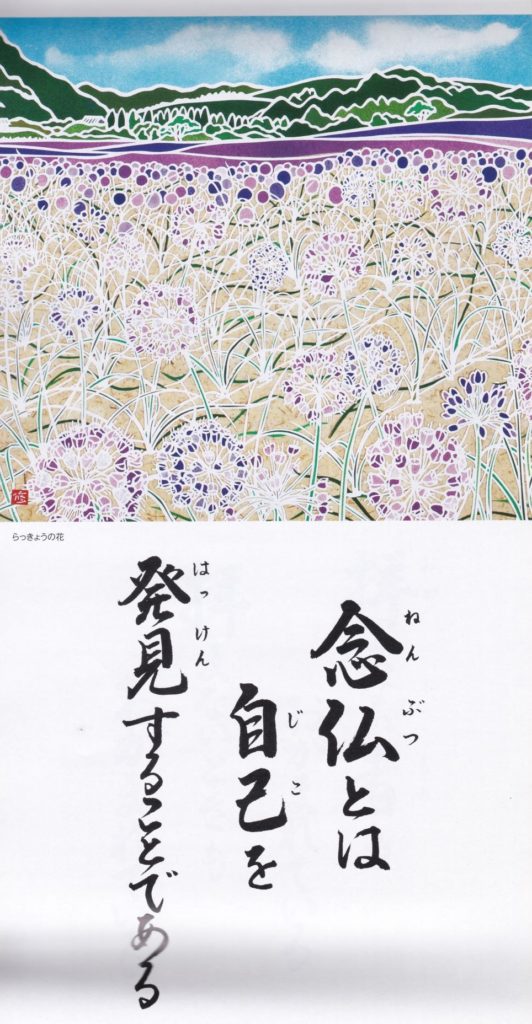

「念仏とは自己を発見することである」(『同』四六頁)。この言葉を読んで、多少なりとも真宗に関わりのある人でも、即座にその意味するところを理解できる人はないでしょう。どのような文脈のなかで、何を言うためにこのような表現をされたのか、しばらくそれをうかがってみましょう。

多くの人の思いでは、仏というものがあり、自分というものがあって、それを 結びつけるものが念仏ともいい、信心というものでもある こう考えており ますけれども、それはいわゆる分析的な知識なのでありましょう。

(『歎異抄』四五頁)

この言葉の直前で、金子師はこう語っておられます。向こうに仏の存在があり、それに対して自分がいる。その両者を結びつけているのが、信心であり念仏である。このような考えは「分析的な知識」であると、師は述べられます。「分析」とは、ものをさまざまな要素に分けて、その関係を明らかにすることでしょう。仏さま、仏さまとは何か。私、私は何ものか。信心、念仏、これらはそれをどう結びつけるのか。このように考えることを、「分析的な知識」と師はいかれるのでしょう。

子どもの頃、風邪をひくと、小さなお盆にお粥や梅干し、卵などを載せ、母が枕元まで運んでくれました。

「起きるのがしんどいでしょう。今日はここで食べなさい」

狭い家で、居間へ行くのにそれはどかかる訳でもないのに、なぜかそれが習慣でした。私の密かな楽しみでもありました。 子どもは、何かいつもと変わったことがあると、無性にうれしいものです。お正月三が日、赤い塗りのお椀で食事をいただくのも、楽しい出来事でした。三日目の夜、

「今晩はもう、普通のお椀にしよう」

と父が言ったとき、とても悲しかったことを覚えています。いつもと違って、病気だから、今日はここで食べられる。いま考えると、祖母や家族に風邪をうつさないようにとの配慮があったのかも知れません。何も知らないまま私は、母の運んでくれた「病人食」を食べていました。

ここでもし、分析を始めたらどうなるでしょう。

今日の「病人食」のメニューは何だろうか。栄養のバランスはとれているだろうか。母はどのようにつくってくれたのか。お盆は何を使うだろうか。私の病気はどんな状態なのか。病気を治すのに十分な栄養があるだろうか……、書き出したらいくらでも続けられます。けれども、いくら続けても、そこに私の密かな楽しみはありません。母のこころもわかりません。要は、分析はあくまで「他人事」の連続でしかなかったのです。

道理と事実

また、金子師は「念仏とは自己を発見することである」と書かれた後半で、次のようにもいわれます。

本願のいわれということばがありますが、本願というものは、それを聞けば、いかにもごもっともであるとうなずかずにおれないところの深い道理をもった ものであります。本願はいわれです。体は、この身の事実です。だから、本願とは、われらのそれにうなずいていかなければならないいわれでありますし、体とは、われわれがそれを実践していかなければならない、身にうけていかなければならないところの法であり、のりであるこういっていいのであります。 (『歎異抄』四九~五〇頁)

少しわかりにくい表現があります。ここに引用はしませんでしたが、この文脈の冒頭、師は、

如来の本願を説きて経の宗致とす、すなはち仏の名号をもって経の体とする

なり。 (『教行信証』「教巻」、『註釈版聖典』 一三五頁)

という、親鸞聖人の『無量寿経』についての領解を前提に話を進めておられます。『無量寿経』の教え、その最も大切なところ、「宗」は本願です。本願は阿弥陀さまの「願い」「誓い」「約束」です

から、それは実現されなければなりません。その実現されたすがたが「体」、すなわち名号であり、十方の衆生が称えるところの念仏であるというのでしょう。そこで、右の「体は、この身の事実です」とあるのは、念仏申している私のすがたは本願を疑いなく受け入れているすがたであり、朧として動かしがたいものであるから、「事実」と表現されたものかと思います。

「本願のいわれ」とは、本願は「なぜ」「だれのために」「どのように」起こされたのか。またそれが「どのように」成就されているのかということでしょう。

祖母の苦労

よくお話しするのですが、私の母の口癖は「親孝行、したいときには親はなし」でした。本当にいつも、時と所を構わず口にしていました。あまりによく耳にするものですから、馬耳東風、なにも気にとめず、ずっと聞き流していました。

「なぜ同じ言葉を繰り返すのだろう」

「何を言いたいのだろう」

ひょっとすると、「私か元気なうちに、お前もよく親孝行しておくのだよ」という意味だろうか、などと考えたりしていました。私か母の気持ちに気づいたのは、ずっと後になってのことでした。

私の母は、琵琶湖畔の農家の生まれです。八人兄弟の次女でした。母の生みの母、

顔も知らない私の祖母は、若くして病死しています。働き手として若い女性のいない農家は、一日も成り立ちません。間を置かずに祖父は再婚し、新しい母を迎えました。その母から、男女二人、弟と妹が生まれます。昔ならよくある話でした。

母が亡くなって後、これらのことを考え合わせ、ようやく私は母の気持ちがわかったのです。義理の母と異母兄弟。さますまな葛藤があったことと思います。若い私には、それを想像ができませんでした。「親孝行、したいときには親はなし」。これは旅行や外食はもとより、何の娯楽も知らないまま、農家に嫁いで苦労を重ね、若くして亡くなった母。その自分の生母を想う言葉だったのです。

真実の私の誕生

金子師がいかれた「念仏とは自己を発見することである」を、以上の文脈からまとめてみましょう。

私たちがものを知るのに、二つの種類があります。理解することと体験すること、言い換えると味わうということです。理解するという金子師がはじめにいわれた表現によると、「分析的に」知ることは一応の理解力があれば可能でしょう。しかし、その方法はいくら時間をかけてもあくまで対象を向こうに見ることであって、距離を詰めることはできません。

いま、私はなぜ念仏しているのか。本願の起こり、本願は「なぜ」「誰のために」「どのように」起こされ、「どのように」成就されているのか。大ごととして聞くのでなく、私こそが目当てであった、むしろ「私一人のため」の本願であったと、心に響いて領解されたとき、私は念仏せずにおられません。そのように念仏している私は、いままでの私とは違います。愚痴と煩悩のなかでしか生きていなかった私か、愚痴と煩悩が恥ずかしいことであったと気づかされる。そこに新しい私、真実の私か誕生するのです。そこを金子師は、「念仏とは自己を発見することである」といわれたのでしょう。少し丁寧な表現に変えれば、「念仏とは真実の自己を発見することである」ということではなかったでしょうか。

讃岐の庄松さんに、ある人が、 「仏をたのむとはどういうことか」

と尋ねたとき、庄松さんは、

「お前さんは、仏をたのんだことがないとみえる」

と答えられたのが、このことを如実にあらわしています。仏さまは、「分析的に」知る世界ではなかったのです。

(山本撮叡)