師の生涯

安田理深師は、一九〇〇(明治三十三)年に生まれられ、一九八二(昭和五十七)年にご往生されました。兵庫県美方の出身であり、明治から昭和時代にかけての真宗大谷派の学僧です。幼少期のキリスト教系への尊敬の念、十代なかばで発心しての参禅体験を通して禅の道に入門、戒名を受けられています。

一九一九(大正八)年に金子大祭師の『仏教概論』の著作に大きな影響を受けられ、九二四(大正十三)年に大谷大学に入学されました。そして金子大祭・曽我量深両師らが創立された学塾「興法学園」に参加、雑誌「興法」を主宰、一九三五(昭和十)年に私塾「相応学舎」を設立し、後進の指導にあたられました。その学問に対する真摯な姿勢は多くの門人に影響を与えておられます。

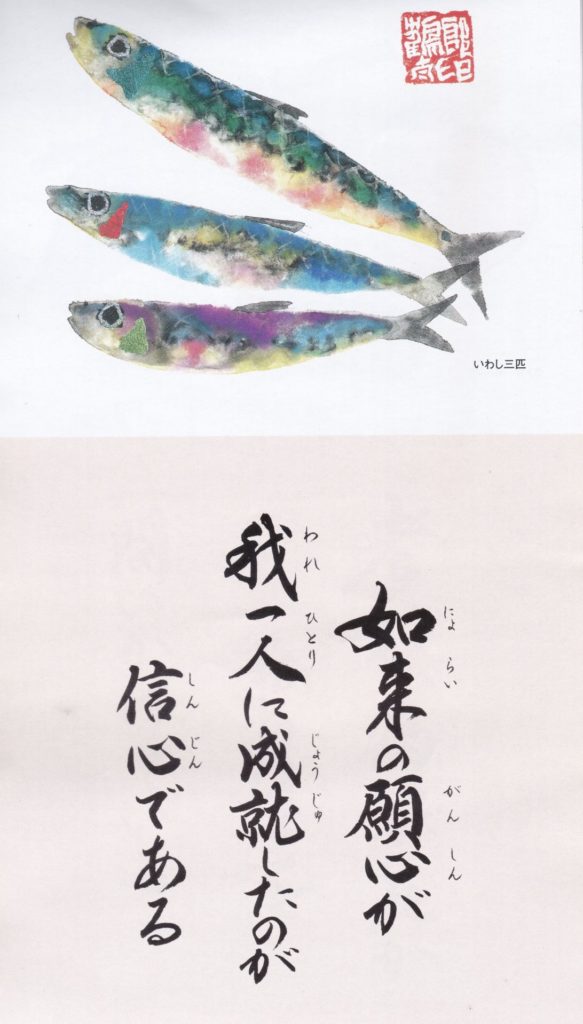

一心の中に成就された願心

ことに安田師の求道聞法における思想的深まりは、天親菩薩の『浄土論』『唯識三十頌』『十地経論』などの書を通じてであったといわれています。

冒頭のことばは、同師の著『正信偶講義』第二巻(法蔵館)の中で、「正信偶」本文の天親章、

為度群生彰一 心 (『日常勤行聖典』二二頁)

(群生を度せんがために一心を彰す。『註釈版聖典』二〇五頁)

の一心について、願心と対応させて述べられたものです。そして、

願心に感動すれば一心というものであり、一心の中に願心全体が成就されてある。願に感動すれば、感動しか一心に願全体が輝く。(中略)願心によって信心が成就し、信心によって願心を証明する。 (一三九頁)

という文が続いています。

願心とは、『仏説無量寿経』に説示される第十八願の心をあらわします。第十八願には、あらゆる衆生をわがさとりの浄土に往生させずにはおかないという法蔵菩薩の願いの全体が凝縮されています。そこには、菩薩の願と行の結果による智慧の完成(自利)と衆生の救済を実現する慈悲の成就(利他)とが一体のものとして誓われつつも、大乗菩薩の心が、「衆生病むが故に菩薩病むソ『法華義疏』)といわれるように、苦悩の衆生を自らの正覚に先んじて利益せんとする大悲の心としてあらわれています。

親鸞聖人は、われら衆生が往生する因は第十八願に誓われる三心(半心・信楽・欲生)であるが、その三心は智彗一(至心)・慈悲(欲生)の功徳が備わっている南無阿弥陀仏を信楽する一心において救いが極まることを、天親菩薩のご指南によって明らかにされました。

一心の「一」とは、三に対しての一、純一にして無二という意味ですが、疑いの雑じらないただ一つの心をいいます。ではその心がどうして衆生に起こるのかといえば、阿弥陀さまの願心の始終を聞くことによるとあらわされます。聞くとは、法蔵菩薩の誓いが起こされた動機や理由、そして誓いが実現されるまでのながい思惟や修行、そして誓いのとおりに完成された仏さまの名が、私たち一人ひとりに「われをたよりとせよ、必ず救う」と喚びかけお救いくださることに何ら疑いがないと聞くことです。ですから聞くことはそのまま信じることと同義になります。

安田師が「丁心の中に願心全体が成就されてある」といわれるのは、そのように衆生が仏さまの願心を聞信すること、つまり智慧と慈悲の功徳のありったけが信楽の一心にきわまり、そこで救いが成立するという真宗の要を述べられたものにほかなりません。「如来の願心が我一人に成就したのが一心である」という今月のことばには、このような背景をうかがうことができます。 親の慈愛はわが子に対してIすじであり、一方的であるといえるでしょう。いわばそれは切なる「片思い」とも表現できる心です。仏心が「同体の慈悲」といわれる由縁もそこにあります。

たとえば、手足の指先にトゲが刺さったりすれば、それがほんのわずかな一片にすぎないものであっても、その傷の痛みを無視したり放置したりすることはできないでしょう。なぜなら、どんな小さな傷の痛みも自分の身体の一部であるからです。

ひどい打撲ともなればなおさらのこと、とっさに手が無意識的に反応して傷んだところに飛んでいきます。それも「痛いっ」と叫ぶよりも手の動きの方が先にです。刺さったトゲは抜いて傷口を消毒したり、打ち身であれば湿布薬を貼ったりして処置しなければなりません。「同体」とはそのような心であって、必ずそこに行動が伴うのです。

仏さまにとっては、衆生の痛みはわが痛みであり、衆生のよろこびはわがよろこびであって、他人事という世界がありません。しかも救ったからといって見返りを求められることがなく、たとい背を向けられても、あきらめず辛抱強く衆生の目覚めを促されるのです。

動物や人間の慈愛

先般、テレビで「皇帝ペンギン」という映画を観賞しました。これはフランスが二〇〇五平成十七)年に、流氷に生きる唯一の生き物、皇帝ペンギンの生態を調査し、出産や育児の様子を中心に編集したドキュメンタリー映画です。

ペンギンたちは、マイナス四〇度という極寒の南極大陸の過酷な環境下で過ごします。そして繁殖期になれば、海辺からはるか百キロも離れた産卵スポットに向かって氷上行進を始めます。なぜなら、そこが敵の襲来を避けるための安全な場所となるからです。産卵場所にはペンギンたちは群れをなして集まり、やがてツガイたちの求愛と産卵、孵化から子の旅立ちまでが行われます。

その親ペンギンたちの苦難と試練のすがたは、まさに想像をはるかに超えるものでした。繁殖期にはペンギンはたった一個の卵しか生みません。極寒の氷上では五分も放置ずれば卵は凍って死んでしまいますから、父親ペンギンは氷上に落とさないように、慎重に体重を足の躍にかけながら、下腹部で抱卵し温めます。時折襲うブリザードにも足の動きを止めず、互いに身を寄せ合いながら耐え抜きます。

一方で、母親ペンギンは採餌のために氷上を歩き、元の海辺をめざします。そしてわが子のためにお腹いっぱい餌の蓄えをしてから、また同じ距離を歩いて戻るのです。その間父親ペンギンはブリザードに耐え、やがて孵化した赤ちゃんを下腹部で温めながら、母親ペンギンの帰りを待つのです。その期間は三週間以上、時には数力月に及ぶともいわれます。立ったままで眠り、自分も絶食状態が続く中を、最後の力をふりしぼって自らの体内脂肪をミルク状にして子に与えます。そして無事に母ペンギンが帰還すれば、今度は自分の生命維持のために、餌を求めてさらに氷上を海辺まで歩いて行くのです。

こうした途方もない試練の中で、子孫を残す生命ギリギリの営みが行われます。

もちろん皇帝ペンギンだけでなく、あまたの生命には子孫を残すための過酷な営為があることは事実です。しかしながら、こうしたペンギンの親たちの勇姿を前にすると、果たして人間の親としてはどうなのか、と自問自答せずにはおれません。人間もペンギンも子孫を存続させる本能は同じでも、渇愛という自己中心の欲望が人間の心には渦巻いています。親子関係の情愛も複雑で、今口でいう育児放棄が行われたり、親と子加愛欲と憎悪でいがみ合い傷つけ合って、悲しい結末を迎えてしまう、そんな罪悪性をかかえているのです。

この世に親がいない千は存在しません。そして子育てには多がれ少なかれ忍耐という試練がつきまといます。教育には待つ時間と耐える行動、そして受け入れる心がどうしても必要なのです。

私事で恐縮ですが、私の父は亡くなる前の十三年間は、脳梗塞の後遺症による失語症、身体の麻庫などに苦しみましたが、それまでと変わらない態度で家族やご門徒に接し、穏やかな姿、忍耐強い心で生きてくれました。また、母は重度の自宅介護の身となり、数年のベッド生活を余儀なくされましたが、ご恩に生きんという気概を周囲に感じさせながら生涯を過ごしました。

親と過ごした時間の中で、振り返ってみれば記憶はいたって断片的であり、結局は自分にはわからないことだらけだった気がします。親を苦しめてきた時間はどれほどであったかは想像もっきません。しかし私は罪深いままに間違いなく守られ、支えられ、生かされてきたのです。

自分自身が老いの時期を迎えつつある今、そうした両親への謝念は、帰すべきいのちのふる里、ともに会えるお浄土が疑えなくなったこと、そしてご恩を報じる人生の意味が明らかになったことへと、いよいよ深まっていることを実感しています。

この世の出会いも別れも、私にとっては弥陀大悲の確かさとだのもしさをいただくご縁なのです。

感動に潤う生活

『蓮如上人御一代記聞書』第二百四十二条には、

思案の頂上と申すべきは、弥陀如来の五劫思惟の本願にすぎたることはなし。

この御思案の道理に同心せば、仏に成るべし。 (『註釈版聖典』 三一一一頁)

という言葉があります。

阿弥陀さまは、人生に苦悩する私たちを往生成仏させるために、人知を超えたながらご思案をめぐらせ、あらゆる叡智を結集し、想像を絶する修行の時を重ね、ついに南無阿弥陀仏の救いのみ名となられたのでした。その用意周到なご思案に心からうなずき、同心していくところに成仏の道がある、と蓮如上人は示されています。

人間はその情愛あるがゆえに、また煩悩による罪業性を持つがゆえに、親業の歴史をたすね、菩薩の願心を感得することができる宗教性を有しているのでしょう。

願いも頼みもしなかった私の上に、「どうか目覚めておくれ」と立ちづめ、喚びどおしのみ仏の願心に、ただ同心させていただくばかりです。

安田師は、

願心に感動すれば一心というものであり、一心の中に願心全体が成就されてある。

願に感動すれば、感動した一心に願全体が輝く。 (一三九頁)

と語られています。願心のきわまりが一心であるということ、それはひとえに他力によって信知せられたことではありますが、師ご自身にとっては禅や論書に学びつつ、真摯な哲学的思索によって確かめられた上での感動であったのだと思います。 願心に耳を傾け、心を凝らして、感動に潤う生活を心がけたいものです。

(貴島 信行)