はじめに

一月のことぼけ、稲垣瑞剱師のお言葉です。師は、一八八五(明治十八)年十月に姫路市に生まれ、一九八一(昭和五十六)年に九十五歳で往生されました。幼い頃から学問に励まれ、漢文学、英文学、そして仏教や哲学に造詣が深く、特に真宗のみ教えに真摯に向き合っていかれました。学者でありながら念仏のご法義をよろこばれた人として名高く、真宗の伝道と著述に生涯を捧げられたといいます。

今月のことぼけ、師の著書『願力往生法雷叢書3』言華苑)のなか、「大信海」の章にある和歌調豆七五七七)の一節です。「大信海」の章は、地の文と二字下げ(あるいは一字下げ)の韻文とが交互に示される形で書かれていますが、全編にわたっ

てほぼ韻文とも思える文体でその境目は判然とはしておらず、全体の文章が流れるように読み手のこころに入ってきます。全体が如来さまに対する讃嘆であり、「親様がなあ」「親様じゃなあ」という言葉が印象的です。本当はこの「大信海」の全文を読んでいただく方が今月のことばを解説することになろうかと思いますが、そうはまいりません。しかしせっかくですから、今月のことばを含む一段を示しておきたいと思います。

お慈悲じゃなあ、親様じゃなあ。

「ああ辛らと いうもあとなり 唐がらし」

「勢つきて 汲み上げられし 蛙かな」

やれうれし けさもまた 念々相続

み仏の お慈悲は ありあり 眼の前に

お立ちあそばす如来様

お顔のうちに 生死をはなる

我もまた

彼の摂取のうちに在りともに参ろう 法の友

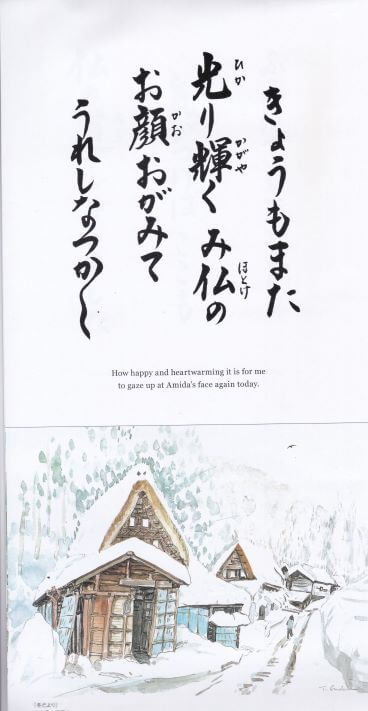

きょうもまた 光り輝く み仏の

お顔おがみて うれしなつかし

(『願力往生』四七一頁)

光り輝くみ仏

「大信海」では右の文の後に、

お内仏の阿弥陀様が、四十八本の光明を放ってござる。あの光明が、ずうっと延びて、私を抱いていてくださる。

という地の文が続きます。お内仏のご本尊を見てみましょう。ちょうどお顔のあたりから光が四方に延びて描かれています。数えるとたしかに四十八本ありますけれども、どうして四十八本なのか。それは阿弥陀さまの願いが四十八あるからだといわれます。他にも説はあるそうですが、光は仏の智慧のはたらきを表していますから、四十八願を表しているというのがしっくりくるように思います。

『仏説無量寿経』に示されている如来さまの誓願は四十八ありますが、なかでも第十二願は「光明無量の願」といわれます。

たとひわれ仏を得たらんに、光明よく限量ありて、下百千億那由他の諸仏の 国を照らさざるに至らば、正覚を取らし。 (『註釈版聖典』一七頁)

『浄土三部経(現代語版)』では、

わたしが仏になるとき、光明に限りがあって、数限りない仏がたの国々を照らさないようなら、わかしは決してさとりを開きません。 (二八頁)

と訳されていますが、このように光明を無量にそなえようと誓われた仏が阿弥陀さまです。それは、私かどのような世界にあっても必ずそのはたらきを届けてくださると誓ってくださっているのです。瑞剱師が「あの光明が、ずうっと延びて、私を抱いていてくださる」といわれるように、私たちはいつもその光にいだかれ、そのはたらきのなかに摂め取られているのです。

ご本尊の絵像や木像はそのことをお示しくださっているのです。まさに光り輝くみ仏です。

きょうもまた

私たちの人生は、朝な夕なにお念仏申す人生です。瑞剱師が「きょうもまた」といわれているのをみると、おそらく師は朝、いつもと同じようにお仏壇の前で手を合わせておられるのでしょう。

親鸞聖人は「いつも」ということについて、二念多念文意』にこのような説明をされています。

「恒」は、つねにといふ、「願」はねがふといふなり。いまつねにといふは、たえ ぬこころなり、をりにしたがうて、ときどきもねがへといふなり。いまつねにといふは、常の義にはあらず。常といふは、つねなること、ひまなかれといふこころなり。ときとしてたえず、ところとしてへだてずきらはぬを常といふなり。 (『註釈版聖典』六七七頁)

「恒」という字が表すのは、私たちがお念仏申すあり様です。朝な夕なにお念仏申すとはいえ、四六時中ずっとお念仏申しているわけではありません。でも、その朝な夕なのお念仏、あるいは折に触れ称えるお念仏は、ご信心をいただいて称える念々相続の絶えざるお念仏なのです。

このことについて、先人は雲のなかの龍の例えで説明しておられます。雲のなかの龍はずっと雲のなかにいるのだけれども、そのすがたがいつも見えているわけではない。しかし、時折雲の隙間から手足が見えたり尾が見えたりする。そのことで雲のなかにずっと龍がいることがしられるというのです。

「一方言常」という字が表すのは如来さまのはたらきです。源信和尚は『往生要集』のなかで、その如来さまのはたらきを、

大悲無倦常照我身 (『浄土真宗聖典全古川三経七祖鎬』 一一〇八頁)

(大悲倦むことなくして、つねにわが身を照らしたまふ。『註釈版聖典(七祖編)』九五六-九五七頁)

と示しておられるのですが、これを承けて、親鸞聖人は「正信偈」のなかで「大悲無倦常照我」(大悲、倦きことなくてつねにわれを照らしたまふといへり。『註釈版聖典』二〇七頁)と讃嘆しておられるので、思い当たられる方も多いと思います。ここでは

「常」の字が使われていますが、それは如来さまのはたらきは、

つねなること、ひまなかれといふこころなり。ときとしてたえず、ところとし てへだてずきらはぬ 『二念多念文意』、『註釈版聖典』六七七頁)

ものだからです。「ひまなし」というのは間隙がないということです。親鸞聖人は『唯信紗文意』のなかで、「光明は智慧のかたちなり」(『註釈版聖典』七一〇頁)といわれていますから、「つねにわが身を照らしたまふ」とあるのは、如来さまの私を摂め取るはたらきがいつも私に届いているということです。

瑞剱師が「きょうもまた 光り輝く み仏の お顔おがみて」といわれているのは、お内仏のご本尊に向かって手を合わせると、その四十八本に延びている光が見えている。その光は、私を摂め取って捨てたまわぬ摂取不捨の光明であり、常に我が身を照らす光であったということを、「きょうもまた」という形で表しておられるのです。もちろん、「きょうもまた」は「お顔おがみて」にかかると考えられますが、「きょうもまた光り輝くみ仏の お顔おがみて」ということを成り立たせているのは、常に我が身を照らしたもう如来の摂取不捨の光明に他なりません。

お慈悲じゃなあ、親様じゃなあ

今月のことぼけ「うれしなつかし」という言葉で終わっていますが、最初に示しか今月のことばを含む一段は、「お慈悲じゃなあ、親様じゃなあ」という言葉で始まっています。意図されたわけではないのかもしれませんが、最初に「大信海」を読ませていただいたときに、「お慈悲じゃなあ」は「うれし」に対応し、「親様じゃなあ」は「なつかし」に見事に対応しているようにみえて、ちいさな感動を覚えました。

物心ついた頃、お寺でお坊さんがお話しになるのを聞いていると、この「慈悲」という言葉がしょっちゅう出てきます。私は、どうして「悲しい」んだろうと不思議でなりませんでした。やがて仏教のことを学ぶようになり、そこでは「慈」はいつくしみのこころ、「悲」はあわれみのこころと教わることもあり、今度は「憐れまれる」のも何か釈然としない気分で「慈悲」という言葉を考えておりました。

そんな私か「ああ、そうか」と得心したのは、やはりお寺にご法話にこられた高齢のお坊さんが、阿弥陀さまのことを「親さま、親さま」と呼ばれていたのを聞いたときでした。「ああそうか、阿弥陀さまは私のあり様を我がこととして悲しまれておられるのだ」とそう思ったとき、これまでどこか引っかかりながらみていた「悲」という字が、途方もなくありかたいものにみえてきたのです。

阿弥陀さまのようにとはいえませんし、限られたものであるかもしれないけれど、私たちの世界で私かいたらぬことをしたときに私以上に悲しみ、たまたま褒められるようなことをしたときに我がこととして喜んでくれるのは、親しかおりません。

親鸞聖人の書かれたものを読んでも、蓮如上人の「御文章」を拝読しても、どこにも阿弥陀さまのことを親さまとして慕うようなことは書かれていませんが、手を合わせお念仏申す人々は、いつの間にか阿弥陀さまを親さまと呼ぶようになっていきました。父母は、私の悲しみやよろこびを自分のこととして悲しみよろこんでくれる。阿弥陀さまも、煩悩具足の私か迷いの世界を抜け出ることができないでいることを阿弥陀さま自身の悲しみとして、何とか救わずにはおれずに「我が名を呼べよ、そのまま救う」とおっしゃってくださる。

お慈悲じゃなあ、親様じゃなあ。

きょうもまた 光り輝く み仏の お顔おがみて うれしなつかし

まことそのとおりでありました。

(安藤 光慈)