人生のめぐり合わせ

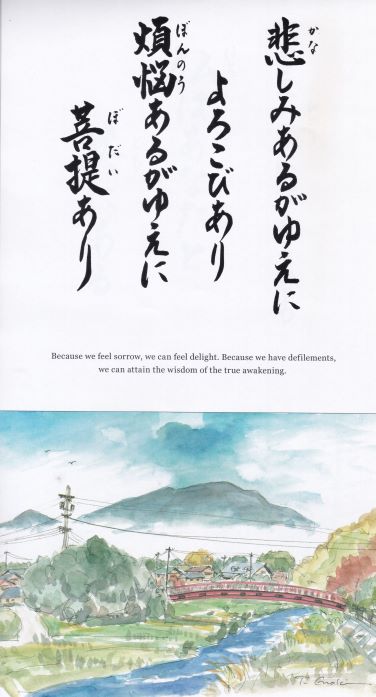

十月のことぼは、「悲しみあるがゆえによろこびあり煩悩あるがゆえに菩提あり」

です。人生はI度きりです。それだけに誰もがそれぞれの人生を楽しく、よろこびいっぱいの幸福な人生であることを追い求めながら、生きています。キリスト教関係の本を開いたときに、幸福を意味するハッピー(Happy)は偶然をあらわすハプニング(happenning)と語根が同じであることから、幸福な生活、ひいては幸せな人生は、その人の努力や能力によるのではなくて、たまたまであり、めぐり合わせによるのである、と読みとりました。

納得しながらも、私たちの幸福感は、ともすれば所有欲が満たされたときや他の人々との比較において受けとめられていることがあります。お釈迦さまは、そこには不変のやすらぎはなく、むしろそのようなあり方、生き方の根底に目を向けられて、「人生は苦なり」ということを明らかにされました。私たちは願ってもいない悲しみ、寂しさ、苦しみに耐え続けて、生きているのが現実です。

お釈迦さまが、かつてインド諸国の一国の王子であった頃、将来国王の地位につくことで、財力と権力を掌握できることが約束されていました。そこには、誰もが夢見る華やかで幸せな人生が展開されるはずでした。それは、多くの大が渇望する名誉欲や財産欲という煩悩が満たされる人生です。ところが、人生において避けることのできない問題が、老・病・死です。しかも、これらは若く元気で活動しているなかに、すでにぴったり寄り添っているのです。

私の寺で、仏教壮年会の会長を務めておられる方がいらっしゃいます。父親は早く亡くなっておられましたが、母親は元気で家のこと、近隣とのつき合いなどもすべて引き受けておられました。もちろんお仏壇のこと、お寺参りもこの人の役割のようになっていて、息子さんのその男性は仏教壮年会についても関心がなく、加入を勧めても「今はいそがしいので、仕事をやめて暇ができたら考えます」と気のない返答でした。ところが、頼りにしていた母親が高齢となり病気もあって、母親がしていた数々のことをこの大がしなければならなくなりました。以前にもまして多忙な毎日となりましたが、かつて父親が若いとき、熱心にお寺に足をはこんでおられたときの思い出が、こころの底に残っていたのでしょう。やがて進んで仏教壮年会に加入されました。近年、母親も亡くなり今は一人暮らしですが、ますます熱心にお聴聞をこころがける生活をされています。

その姿勢が多くの人の目にふれ、私の寺にとどまらず、今では地域全体の仏教壮年会の中心となって活動されるようになっています。その言動を通して、念仏の教えに出遇えたよろこびが伝わってきます。両親によせる熱い思い、そして悲しく寂しい別離が縁となって念仏生活かはしまったと語るその男性に、数多くの大が出会ってきました。そのすがたからは、たしかなこころの支えを得た大のやすらぎとよろこびが感じとれます。まさに今月の法語の「悲しみあるがゆえによろこびあり」の身近な現実がうかがえます。

本願寺第八代宇王の蓮如上人が日頃から周囲の人々に話しかけておられたお言葉を集めた『蓮如上人御一代記聞書』の第百五十五条をみますと、

仏法は世間の用事を差しおいて聞きなさい。世間の用事を終え、ひまな時間をつくって仏法を聞こうと思うのは、とんでもないことである。

(『蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』 一〇〇-一〇一頁)

と厳しくいましめられ、また世間の人々がとかく急がなくてもよいことを急ぎ、急がねばならないことを後回しにしていることをなげかれて、

仏法においては明日ということがあってはならない。 (『同』 一〇一頁)

とご催促されます。私たちは、いつもこのお言葉をこころにかけて生活しなければなりません。

不断煩悩得涅槃

つぎに、法語の後半の「煩悩あるがゆえに菩提あり」にポイントをおいて味わってみましょう。

私たちが親しんでおつとめする「正信謁」の一句に、「不断煩悩得涅槃」(煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり。『註釈版聖典』二〇三頁)があります。このところを意訳の「しんじんのうた」では、「なやみ(煩悩)をた(断)たですくい(涅槃)あり」(『日常勤行聖典』一二頁)と歌っています。ここで表現される涅槃は、法語の菩提と同じこころと受けとめてよいでしょう。親鸞聖人は、苦悩の原因となる煩悩を断ち切りさとりを得る目標をもって、比叡山で二十年間、学問と修行に励まれました。しかし、かえって自らの煩悩の深さに気づかれ、失意のうちに山を下りてやがて法然聖人をたずねられます。そして法然聖人のお導きによって阿弥陀さまの本願に遇われるのです。数々の仏さま方のなかで、阿弥陀さまは、悩み苦しむすべてのものをそのまま救いさとりにいたらせようという誓い(本願)をもって、今この私にはたらき続けてくださっています。

二〇一六(平成二十八)年の伝灯奉告法要で、浄土真宗本願寺派第二十五代専如門主に、ご親教として「念仏者の生き方」をお示しいただきました。そのなかでも特に、

我執、我欲の世界に迷い込み、そこから抜け出せない私を、そのままの姿で救うとはたらき続けていてくださる阿弥陀如来のご本願ほど、有り難いお慈悲はありません。しかし、今ここでの救いの中にありながらも、そのお慈悲ひとす

じにお任せできない、よろこべない私の愚かさ、煩悩の深さに悲嘆せざるをえません。

というお言葉に胸が痛みます。

と彫られています。

私もときどき風邪をひき、決まって咳き込みます。才市さんがご法義の風邪をひいて、ひとりでにお念仏の咳が口にでる様子を、素直にあらわした詩です。才市さんは八十三年の生涯において四千首以上の詩を書きのこしたといわれていますが、どの一首をとっても、深い境地が短い言葉で端的に表現されています。今回の法語に関連してそのなかの一首を紹介しますと、

もをねんをくやむじやない

もをねんわよろこびの太ね

さとりの太ねなむあみ犬ぶつ

(鈴木大拙編『妙奸人 浅原才市集』 一九九1二〇〇頁)

と謳われています。なさけない妄念煩悩のかたまり。それによって人を傷つけ、自分も傷つく。なんとかしようと努力しても取り除けない。ところがご本願をいただくままに、不思議にもそれがお慈悲をよろこぶこころとなる、といただいています。

如来の視座のなかにある人間親鸞聖人が、多大の影響を受けられた七高僧のひとり、中国の曇鸞大師の教えを

和讃で数多く讃えられるなかに、

無擬光の利益より

威徳広大の信をえて

かならず煩悩のこほりとけ

すなはち菩提のみづとなる (『高僧和讃』、『註釈版聖典』五八五頁)罪障功徳の体となる

こほりとみづのごとくにて

こほりおほきにみづおほし

さはりおほきに徳おほし (同頁)

という二首がありますので、その意味をいただいてみます。

妨げるものがない阿弥陀如来の光のはたらきによって、広大ですぐれた功徳をそなえた信心をめぐまれ、それによってかならず煩悩の氷がとけてさとりの永となる。また、罪のさわりはそのまま転じられて功徳となる。それは氷と水の関係に例えられ、氷が多いととけた水も多いように、罪のさわりが多いと転じられた功徳も多い、としめされます。この歌のこころを、自らのこととして深くかみしめたいところです。

ところで、このたびの法語の出典は、一九八三(昭和五十八)年に発刊された[入門浄土真宗 宣]宗の教えI顕現さるべき私-』(真宗大谷派宗務所出版部)で、著者は当時、大谷大学で教鞭をとられていた伊東慧明師です。この書の「信心の章」に出てくるのが今月のことばです。この「信心の章」から内容の一部分を紹介しましょう。

人間の眼は、自分の眼を見ることができません。いろんなものを見ている眼でありますが、この眼は、自分を見ることができないのです。自分自身を、直接に見るということはできないのです。このことからも明らかなように、人間

の眼丿人間からの視野に映るのは、限られた部分であり皮相にしかすぎないのであります。

そこで、われわれは、如来の眼によって見いたされてある人間、如来からの視座のなかにとらえられている人間を知ることができてはじめて、人間の全体像を知りうることとなるのであります。だから、人間が、人間であることの実相にめざめるためには、この如来からの眼が、なによりも大切なこととなるのであります。

「月、我を見る」ということ、月の光に照護されてある我という所照の自覚から、月を仰ぐ。すると、そこに見開かれてくるのは、

我また、かの摂取の中にあれども、

煩悩、眼を障えて見たてまつらずといえども、

大悲倦きことなく、常に我を照したまう。 -『正信掲』-という、法界であります。 二七七-一七八頁)

この度の法語を通して、日々の「正信掲」のお勤めにおいて「不断煩悩得涅槃」、そして、

我亦在彼摂取中 われまたかの摂取のなかにあれども、

煩悩郭眼雖不見 煩悩、眼を障へて見たてまつらずといへども、

大悲無倦常照我 大悲、倦きことなくして

つねにわれを照らしたまふといへり。

(『日常勤行聖典』三二頁) (『註釈版聖典』二〇七頁)

のそれぞれの句をも、またこころして唱えたいと思います。

(清岡 隆文)