はじめに

七月のことばは、宗教学者で大阪大学の教授をしておられた大峯産先生の著作からです。

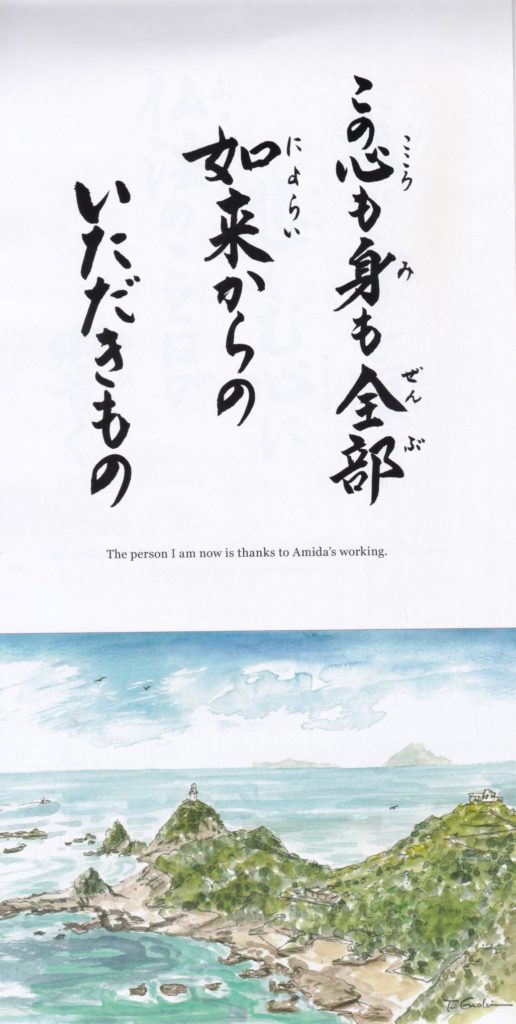

大峯先生は、著書『本願海流』(本願寺出版社)のなかで、

とにかく、身体は私のものではないというのが仏教の精神です。身体だけでなく、心も私のものではありません。この心も身も全部、如来からのいただきもので、如来のものです。だから、この命は私の中で勣いているけれども、私の所有物ではないんです。たまわった命です。 (六四頁)

と書いておられます。私か存在しているから私の心身も存在しているのではなく、それらこころも身体も、如来のはたらきのなかでたまわり存在するいのちだといえるのです。

縁起の法

私には二人の娘がいますが、私の五十歳の誕生日に、次のようなクイズを出しました。

「今日はお父さんの誕生日だけど、今日でお父さんは何歳になったでしょうか」というものです。そのクイズに対して娘たちは口をそろえてこのように答えました。 「そんなの簡単だよ。お父さんは今年ちょうど五十歳になるのでしょう。」

子どもたちは、私がちょうど五十歳になるということで、よく覚えていたのです。

「では正解をいいます。お父さんは今日の誕生日で、十三歳になりました!」 子どもたちは不思議そうにいいます。

「どうしてお父さんが十三歳なの? そんなわけないよ」 「なぜお父さんが十三歳なのかというと、お父さんは、お姉ちゃんが生まれたからお父さんになることができたんだよ。だからお姉ちゃんの年齢がお父さんの年齢になるんだよ」

当時、長女が十三歳、次女が十歳だったので、私の父親としての年齢は長女の年齢と同じ十三歳というわけです。この問いが「私は何歳になったでしょう」とか「波北顕さんは何歳になったでしょう」というものであれば、五十歳が正解となります。

つまり、私は長女が生まれたことによって、初めて父親になったのです。

この私と娘の関係性を、仏教では「縁起」といいます。これは「因縁生起」といい、この世に起こる現象には必ず原因があってその結果として起こるということがあるからです。私かここに存在できるのは、私自身がここに存在していると認識しているからではなく、私以外の誰かが私の存在を認識してくれているから存在しているのです。世の中はあなたのおかげで私かここにいるという関係性で繋がっているというのが、仏教の考え方です。「私のものだ」という欲からはなれていのちをみつめていくところに、縁起の世界が開けてくるのでしょう。そして、縁起の法で私のいのちをみつめる時、私のいのちは大きな宇宙のなかに生かされているいのちといっても過言ではありません。

宇宙のなかのいのち

さて、俳人でもあった大峯先生には、次のような句があります。

虫の夜の星空に浮く地球かな (『夏の峠』花神社)

この句について、NHK教育(現在のEテレ)で放送された「こころの時代」のなかで、次のように話しておられます。

秋のいろんな鈴虫とか松虫が鳴いている。今よりちょっと早い時季ですけれど も、虫がしきりに鳴いている。空はもう満天の星ですね。それを見ておりましたら、ふと自分のこの地球がやっぱりこの星空の真っ直中にある一つの星だったという、そういう思いが痛切に迫ってきたわけですよ。観念としては、勿論前から、そういうことは分かっているんだけれども、あの虫の音を聞いている

と、何かフッとこう地球地面から離れちゃって、そうして無限の星空の中にある星の一つだという。だから、地球なんて特別なものじゃないんですね。みな同じものなんですね。宇宙の中ではね。これは自然科学的宇宙だけれども、自

分のおるところは特別なところだと思わないことが宗教じゃないんでしょうか。

二九九七(平成九)年十一月八日放送)

仏教の世界観では、私たちが住む地球すらも宇宙全体のなかに存在していると考えることができます。大峯先生は、この句を通してちっぽけな自分の存在をかみしめられたのではないでしょうか。

もう一句、大峯先生の俳句をご紹介します。

人は死に竹は皮脱ぐまひるかな (『星雲』)

いのち終わっていく人のすがたとこれから成長していく若竹のすがたを通して、生も死も大きな宇宙のなかでの出来事だということが詠まれています。この死と生を同列に詠まれた句によって、本願のなかに生きるいのちという揺るぎのない生命観が伝わってきます。

戦地での句

話は変わりますが、俳句つながりで私の祖父のことを書きたいと思います。私の父方の祖父は、現在私か住職を務める浄土真宗本願寺派光善寺の長男として、一九〇九(明治四十二)年に生まれました。龍谷大学を卒業後、布教使として京城に赴任した後、帰郷。ほどなくして住職を継職します。結婚後、一九三七(昭和十二)年に父が生まれ、一九三九(昭和十四)年に弟が生まれました。そして、一九四二(昭和十七)年二月九日、マレー半島南端のジョホールーバルの戦闘で、敵の銃弾を胸に受け戦死しました。行年三十四歳でした。残されたものによると、身長も高く、鴨居に頭が届くほど。明朗快活で学生時代はテニスをするなど、活発な人たったようです。

そんな祖父は、二十歳くらいの頃から俳句を学ぶようになったようで、たくさんの俳句が残されています。祖父は二度出征していますが、従軍中も俳句を詠んでは、携帯していた手帳に書き込んでいました。祖父の戦死後、祖父の父が返ってきた手帳の俳句をまとめて、『戦陣句集』という題で句集を発行しています。その句集を読んでみると、祖父が従軍中、何を見、何を思ったのかがみえてきます。

例えば、『戦陣句集』の最後の句は、

壕堀りつマレー南端の月を見き

という句です。南方の月の明かりがとても印象的だったのでしょう。

また、故郷の母からの便りに記されてあった短歌への返歌もあります。その手紙には、このような短歌が歌われていました。

母の歌える

すみ渡る月ながめては思ふかな大陸照らす月もこの月

その歌への返歌は次のような歌です。「母のたまづさ(手紙)に答ふ」との書き出しの後、

今宵さやかに照る月を母見てまさむ御名となへつつ

と歌っています。

故郷の母と戦地にいる自分を、あの月は等しく照らしてくれている。遠く離れていても、あの月と同じように阿弥陀さまの光に照らされているのだから心配ないよと、祖父は自分にこころを寄せてくれている故郷の母を思い出していたのでしょう。

生死を超えて

そういったたくさん詠まれた句のなかに、二度目の召集令状が来たときの心境を詠んだ句があります。日付は一九四一(昭和十六)年一月七日となっていますので、まだ太平洋戦争が始まっていないときです。当時は、どの家庭でもあったことなのでしょうが、幼い二人の我が子と、まだ若い妻、年老いた両親を残し、そして何よりもご門徒やお預かりしているお寺を離れて、いつ死んでもおかしくない戦地へと旅立ってゆかねばならない、そんな状況で詠まれた句です。それはこのような句です。

冬日照り照る道永久に生くる道

この歌を詠んだとき、祖父は三十二歳。時代背景が異なるので、現代の同年代と比べるべきではありませんが、何という超越した心境なのだろうかと思います。ここには、先に紹介した大峯先生と同じように、信仰に裏付けられた揺るぎない死生観があります。確かに残していくものも多く、心配で名残惜しいことばかりだったろうと思います。しかし、私のいのちは阿弥陀さまのご本願のなかで生かされているいのちなのであるから、いのちの行く末ははっきりとしている。目の前には、阿弥陀さまに照らされた、お浄土に向かっていく確かな道が開けている。そんな安心感のなかで出征していこうとしていたのだなあと思うのです。

縁起の法で説かれたこの世界に生きる私の身体は、阿弥陀さまからのいただきもの。阿弥陀さまのはたらきのなかで生きている私の人生は、生死を超えた「いのち」をいただいた人生でもあったのです。

(波北 顕)