はじめに

宮城顎先生は、一九三二昭和六)年、京都でお生まれになりました。真宗大谷派の教学研究所長や九州大谷短期大学の教授を歴任され、浄土真宗の教えをわかりやすく伝える書物も多数出版されています。八月のことばは、そのなかの『真宗の基礎』(真宗大谷派宗務所出版部)という書物からの言葉です。そこでは、

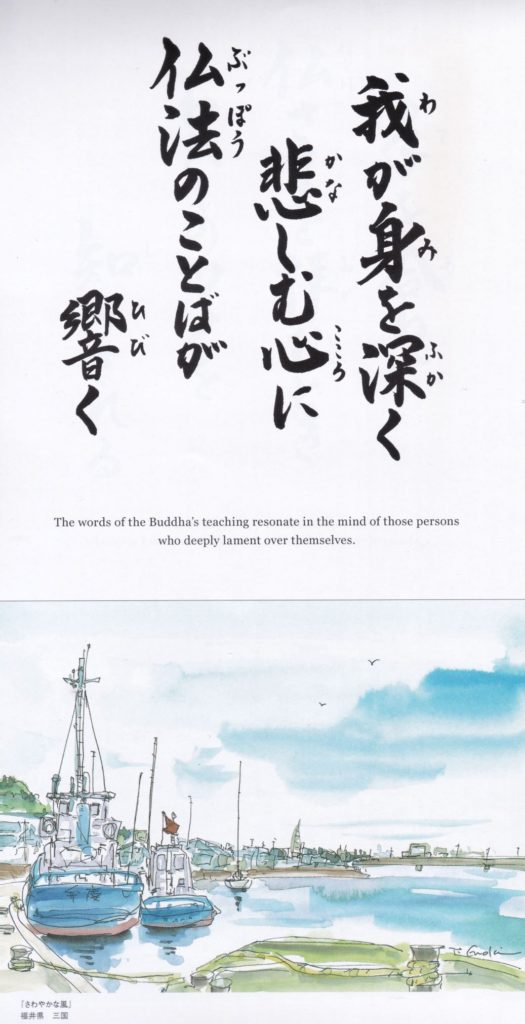

(仏法から)いかに自分が遠くあるかと、我が身を深く悲しむ心に仏法のことばが響くのであって、自分はいちばん仏法の近くにおり、仏法をよく知っている、我よりほかは存知したるものなしと、そう思いあかっている者はいよいよ仏法から遠くなる。 (六七-六八頁)

と書いておられます。このことについて味わってみたいと思います。

蝉の生涯

八月になり、毎日暑い日が続いています。蝉の大合唱も佳境に入ってきたようです。

蝉は、「恵姑春秋を知らず」という諺にもあるように、幼虫の時期を土の中で過ごし、夏に成虫になって地上に出て、その夏のうちに死んでいく生き物です。人間の目に映るのは夏の間だけなので、とても儚いいのちだと思われていますが、実は、蝉は数ある昆虫のなかでも長く生きる虫なのだそうです。そんな蝉が死んでいくときは、必ず仰向けになって死んでいます。昆虫は硬直すると足が縮まり関節が曲がってしまうので、足で体を支えることができなくなるためです。いったい蝉はいのちの終わりに何を見るのでしょうか。

ただ、仰向けとは言っても、セミの目は体の背中側についているから、空を見ているわけではない。昆虫の目は小さな目が集まってできた複眼で広い範囲を見渡すことができるが、仰向けになれば彼らの視野の多くは地面の方を向くことになる。もっとも、彼らにとっては、その地面こそが幼少期を過ごしたなつかしい場所でもある。 (稲垣栄洋著『生き物の死にざま』 一一頁、草思社)

とあるように、蝉が最後に見る地面という光景は、その生涯の多くを過ごした場所なのです。

このように、私たちは目に見えている範囲で物事を理解し、「侈いいのちだね」などといって蝉の様子を知っているような気でいますので、蝉の本当のすがたに気づくことができません。「自分は何でも知っている」という思い上がりのこころがあると、物事の真実にはなかなか気づくことができません。

僑慢

その「自分は何でも知っている」という思い上がりのこころを「僑慢(きょうまん)」といいます。そのような思いは、得てして自分より力が劣っていると思った者を見下したり、馬鹿にしたりするようになってしまいます。

私は、高校生のとき野球部に所属していました。あるとき、数校と練習試合を行いましたが、総合的にみて私の所属しているチームの方が優れていて、私たちは楽勝だろうと思い込んでいました。ところが、緩慢なプレーが相次ぎ、勝つには勝ったものの、とてもよろこべるような内容ではありませんでした。練習試合終了後、私たちは監督の指示で二十キロ離れた学校まで走って帰りました。走って帰りながら、「私たちは絶対余裕で勝てる、自分たちは強いんだから」という驕りがあったんだと痛感しました。監督は、私たちのその驕った部分を見抜き、そのことを教えてくれようとしたのだと思います。

親鸞聖人が著された「正信偈」には、

弥陀仏本願念仏 弥陀仏の本願念仏は、

邪見僑慢悪衆生 邪見・僑慢の悪衆生、

信楽受持甚以難 信楽受持すること、はなはだもって難し。

難中之難無過斯 難のなかの難これに過ぎたるはなし。(『日常勤行聖典』 一六頁) (『註釈版聖典』二〇四頁)

とあります。

阿弥陀さまのご本願のはたらきを、邪なものの見方や思い上かっか気持ちのある私たちがよろこびをもって受け取っていくことは、とても難しいことである。世の中で難しいといわれることのなかでも最も難しいことだ、とお示しくださっています。僑慢のこころは、阿弥陀さまのご本願のおこころさえもみえなくしてしまうのです。

理解しようとするこころを離れて

もうおよそ十五年も前に亡くなられたご門徒のお話です。

Kさんは、ずいぶん前にお連れ合いに先立たれ、長く一人暮らしをなさっておられました。好奇心の旺盛な方で、新しいことにも積極的に挑戦される方でした。平成十年頃だったでしょうか、お参りにうかがいますと新しいパソコンが置いてあります。それまではワープロで手紙などを書いておられたようですが、聞けば、ワープロも飽きたので、最近出回ってきたパソコンを購入しワ≒フロの代わりにしたり、インターネットにも繋いでいろいろ見たりしているとのことでした。

そんなKさんは、とても勉強家で本もたくさん読まれていました。仏教書や浄土真宗に関する本なども読んでおられました。そして、お参りに行くたびに、本を読んでわがらなかったことを質問されるのです。仏教や浄土真宗の言葉の意味や文章の味わいでよくわからないところを毎回用意されて、ここぞとばかりに質問されるのです。そういえば、そのお宅に初めてお参りするときに、父が「頑張ってこい」といっていましたが、父がお参りしている頃からその質問は続いていたのです。

ある年、いつものように質問を聞いて、いろいろ話をしていたときのことです。

Kさんがこういわれました。

「ご院家さん、わしは浄土真宗の教えがわかりとうて一生懸命本を読んでみるんだが、読めば読むほど、理解しようとすればするほど、わがらんようになる」

その後しばらくして、Kさんは急に自宅で体調を崩され救急搬送されましたが、亡くなられました。ご葬儀にお参りしたとき、ご近所の方にいわれました。 「Kさんは理屈ばかりいうような人だったけど、あの人はわかっとったと思うで。

担架で運ばれるときに自分はそばにいたんだが、ずっと手を合わせておったからなあ」

そのときのKさんの心境を知るすべはありませんが、もしかしたら、Kさんは「わからないことがわかった」のかもしれません。いや、「わからなくてもいいことがわかった」というべきでしょうか。阿弥陀さまのご本願を理解できたから安心できるのではなく、わからないというそのままを阿弥陀さまはお救いくださるのです。

私たちは、その阿弥陀さまの仰せを素直に受け止めればいいのです。しかし、僑慢のこころが邪魔をして、なかなか素直に受け取れません。Kさんは自由のきかない身を担架に任せながら、そのことを考えられていたのでしょうか。

我が身を深く悲しむこころ

最後に、「我が身を深く悲しむ」ということを考えてみたいと思います。

私か二十歳のとき、母が亡くなりました。くも膜下出血で倒れ、翌日には息を引き取るという急なご縁でした。当時、私は龍谷大学に在籍していましたので、夜に母が倒れたという知らせを受け、夜行列車に飛び乗って急いで帰郷しました。病室につくと、意識のない状態の母かおりましたが、さすっても呼びかけても反応は返ってきません。そして、人工呼吸器が装着されましたが、ほどなくして息を引き取りました。母の最期に立ち会うことはできましたが、あまりにも急すぎて何か何だかわかりません。遺体がお寺に帰り、近所の方やご門徒の皆さまが弔問に来られても、母が亡くなったという実感はおこりません。仮通夜・密葬・出棺・火葬・収

骨・通夜・本葬と葬儀に関わる式が次々と執り行われても、実感は起こりません。

結局すべての式が終わるまで、私は一度も泣くことはありませんでした。

母が亡くなったのは七月十四日でしたので、大学ではそろそろ前期試験が始まっていました。初七日が終わった頃、父が「試験があるだろうから、一度京都に戻りなさい。試験を受けられるだけ受けて、それからまた帰ってきたらいい」といってくれましたので、私は一度京都へ戻ることにしました。

私は大家さんのお宅の離れを借りていましたので、京都仁戻って、まず大家さんへ挨拶に行きました。大家さんはお悔やみの言葉をいってくださった後、「波北さんがいない間に荷物が届いていたから預かっておいたよ」と、その荷物を渡してくれました。私は部屋に戻り、誰からだろうと荷札を見た瞬間驚きました。荷物の送り主は母だったのです。どうやら私に荷物を送る手続きをした後倒れたようで、私か母の元に帰るのと荷物が届くのが入れ違いになったようなのです。

私は急いで荷物を開けました。荷物の中身はいつもの定期便。お米や乾物をはじめ、私の好物が入ったクッパー、衣類や日用品など、いつも届く定期便でした。そして荷物の一番上には、いつものように広告の裏に「体に気をつけて」と書いてある手紙。そのいつもと変わらない母からの荷物を開けた瞬間、初めて泣きました。

それまでを取り返すかのように泣きました。そのとき、私は初めて母の願いや思いに気づいたのだと思います。いかに私のことを思って毎回荷造りをしてくれていたのかということに。 中学・高校の六年間、ずっとお弁当を作り続けてくれたこと。野球部の練習で泥だらけになったユニフォームが、いつもきれいになっていたこと。送られてくる荷物のなかには、必ず私の好物が入れられていたこと。どれもあたりまえだと思っていましたが、母からの最後の荷物を受け取って、今まで母の私に対する思いに気づくことができなかった自分を恥じ、後悔したのでした。そのことに気づいたとき、いつも広告の裏に書いてくれていた「体に気をつけて、頑張りなさい」という言葉が響いてきたのです。

私たちのこころの僑慢はなくなることはありません。しかし、そのような身であるからこそ、お聴聞を繰り返し、我が身を恥じ僑慢をいましめていくところに、阿弥陀さまの私を必ず救うぞというおこころが響いてくるのです。

(波北 顕)