花のいのち

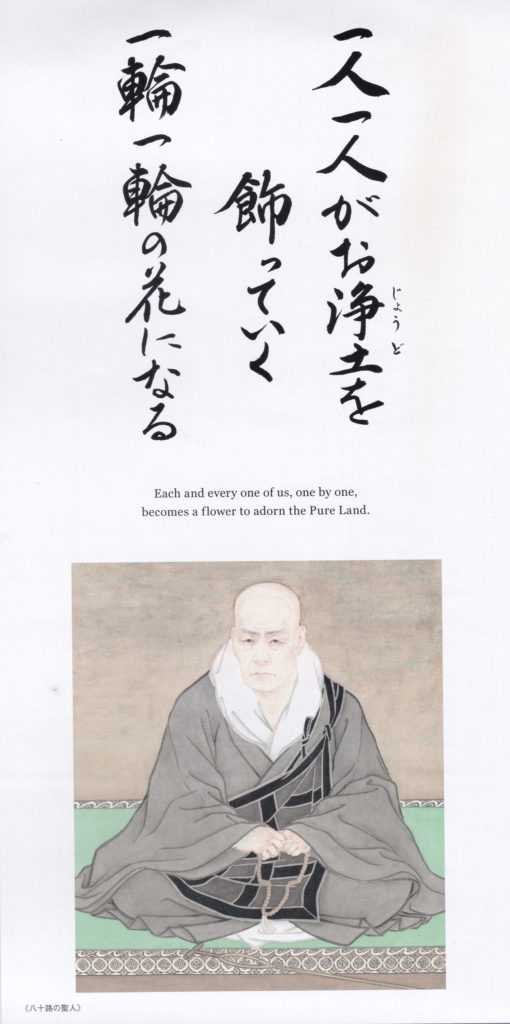

十二月のことばは、梯實圓師(ー九二七ー二〇一四)の「一人一人が海士を飾っていく一輪一輪の花になる」というお言葉です。梯實圓師は、本願寺派勧学・行教校校長をはじめ、浄土真宗教学研究所長を歴任され、深い洞察と学識をもって種々の著書を世に出してくださいました。

著書である『花と詩と念仏」のなかで、曇鸞大が著してくださった「往生論註」の、

同一に念仏して別の道なきがゆゑに。遠く運ずるに、それ四海のうちみな兄弟とするなり。眷属無量なり。いづくんぞ思議すべきや

(「教行証類』「証巻」引文、「註釈版聖典」三一〇頁)

というお言葉を引かれた後に、

私どもは阿弥陀如来さまを共通のみ親と仰ぐ兄弟であり、姉妹であって、お互いにみ仏の眷属(仏・菩薩につき従う者)の一人として、如来さまの浄土難厳の聖なるみわざに参加しているものであるといわれているのです。ですから私どもも一人一人が浄土を飾っていく一輪一輪の花になるのだと味わわせていただきましょう。

(四〇頁)

とお示しをくださいました。

一人ひとりが浄土を飾っていく一輪一輪の花になるといわれるのですが、花を綺職だと思うことはありますが、なかなか花の「いのち」にまで目を向けるということは難しいことだと思います。ついつい「この花はいくらくらいするのだろうか」と花を経済的価値で測ってみたり、同じ花であっても「こちらの花のほうが花びらが大きくて綺麗だ」などと、そのすがたや形によって優劣をつけてしまいます。

赤松麟作という日本画家がこのようなことをいわれたといいます。

私ども絵描きというものは、青い木を描くのに墨で描けるんですよ。素人さんに青い木を描けというと、みんなすぐ緑青をぬって、それで青い木が描けたと思っていらっしゃる。しかし、それじゃあ青い色は見ているけれども、本当の青さというものは見ておらんのです。我々、絵描きというものは、その青い色の奥にもう一つ、青さというというものを見ているんです。したがって墨絵で青さが表現できる。そうならないと絵描きとはいえません。

(野口宗英著「生と死をささえる」一九三ー一九四真)

表面的なすがたを見ているのではなく、その木の奥にある生き生きと躍動する「いのち」そのものを見ておられるのだ、と感心させられたことを思い出します。

たしかに水墨画を見ますと、そこには、あたかも雪が降り積もっている景色があるかのように感じられるのが不思議です。

「仏説阿弥陀経』の一節に、

青色青光 黄色黄光赤色赤光白色白光微妙香潔

(『日常勤行聖典」一〇八ー一•九)

(青色には青光、黄色には黄光、赤色には赤光、白色には白光ありて、微妙香潔

なり。『註釈版聖典』一二二頁)

とあります。「青き色には青い光、黄なる色には黄なる光赤き色には赤き光、白き色には白き光」ということです。お浄土には色とりどりの蓮華が咲き乱れ、清らかな香りを漂わせています。おのおのが独自の光に輝いて、青い花が赤く光らなければならないのでも、黄色い花が白くならなければ輝かないというわけでもありません。みんなが同じ色にならなくてはならないのではなく、それぞれが自分の個性のままに、しかもまわりと見事に調和して、何者にも評価されることなく、排除されることなく、絶対の尊厳を持ちながらそこにあり続けることができる。それがお浄土の蓮華のすがたであるといわれるのです。

この経説は、お浄土の蓮華の話をしているわけではありません。この蓮華のすがたを通して、私たちの真実のありようを知らせようとしてくださっているのです。

そもそも私とはいったい何色なのでしょうか。世間では「私らしく」や「自分のカラー」などといわれますが、私自身いったい何色に輝けばよいのかと戸惑うことさえあります。「自由という名の不自由」という言葉も聞いたことがあります。自分色をもって自己を確立していくということも、考えようによっては生き辛さにつながっていくのかもしれません。

私たちは、育った環境も、受けてきた教育も、なにより生きてきた経験も異なった、かけがえのない歴史をもって今を生きているのです。そのすべてが受け入れられていく世界、それがお浄土であると私はいただいております。

分陀利華

親鸞聖人は「正信偈」のなかで、

一切善悪凡夫人聞信如来弘誓願

仏言広大勝解者是人 名分陀利華

(「日常勤行聖典』一五頁)

(小城悪の夫人・如来の弘誓願を信すれば、4、広大解のひととのたまへふんだりけり。この人を分陀利華と名づく。『註釈版聖典」二〇四頁)

と詠われています。

蓮華は、仏さまを象徴する花といわれます。なぜなら、蓮華は山菜のように清流には咲きません。また、乾燥した大地にも咲きません。汚い泥沼に花を咲かせるのです。その泥沼のなかに根を下ろし、泥を養分として美しく咲くのです。しかも、泥沼にありながら泥に染まらず、清らかな気高さをもって、その泥沼を花園へと変えるのです。そこから仏教では、仏さまの智慧と慈悲のお徳を讃えて、分陀利華と表わします。泥沼とは、私たちが身を置く世界そのものです。この世界は私利私欲に満ち溢れ、それぞれが自分の都合を押し付け合って、時に他を傷つけ、自ら傷つき、ともに傷つけ合ってしまう世界です。仏さまは、その醜い煩悩にまみれた私たちを導き育て、蓮華のような美しい人に転換させようとしてくださるのです。このように、もともとは仏さまのお徳を醬えて表わされていたものを、「正信偈」では私たちのような泥にまみれた凡夫の念仏者をほめたたえる言葉として用いられたのです。

それは、阿弥陀さまの「必ず救う」「我にまかせよ」と喚んでくださる本願のお心を受け入れたならば、いのち尽きるまで煩悩を抱えてしか生きられない存在でありながら、仏になる尊い徳を宿しているといわれるのです。そして、阿弥陀さまのお徳を仰ぎ尊ぶ者は、ものの考え方が根本から変革され、価値観が少しずつ変わっていくのです。

親鸞聖人は『入 出二門領』のなかで、

煩悩を具足せる凡夫人、仏願力によりて倍を獲得す。

この人はすなはち凡数の摂にあらず、これは人中の分陀利華なり。

(『註釈版聖典』五五〇頁)

と詠われています。順悩を具足している凡夫人も、阿弥陀さまの本願力によってを得れば、もはや凡夫であって、凡夫の数には入らない。だからこのような人を人間のなかの白蓮華と讃えられたのです。

僧を得た者は、今まで自分の都合だけでものを考え行動していたことを、あさましく恥ずかしいことであったと、わがすがたを顧みるようになります。これは、すでに阿弥陀さまのすべてのものを救おうという願いが至り届いているからです。

相も変わらず煩悩は沸き起こってきますが、煩悩を肯定しながら生きる生き方が、「恥ずべきことであった」と慎みをもって生きていくような生き方へと転換されます。煩悩をなくせるかどうかの問題ではなく、そのことを肯定するか、否定するかが大切なのです。

『教行証文類』に、中国の唐代の高僧、法照禅師が書かれた『五会法事讃」が引かれていますが、そのなかに、

この界に一人、仏の名を念ずれば、西方にすなはち一つの蓮ありて生ず。

(『註釈版聖典」一七ニー一七三頁)

とあります。今この世界で、一人の信者が仏の名(南無阿弥陀仏)を称えるならば、西方(極楽浄土)に一輪の蓮華の花が生じるというのです。法照禅師は、自ら称えるお念仏のなかに、阿弥陀仏の喚びかけを聞く感動を言い表されたのです。このお言葉を拝読するたびに、一人の念仏に生きたお方が思い出されます。

熊谷次郎直実というお方がいました。この方は法然聖人のお弟子で、もとは『平家物語』にも登場する、武蔵国、熊会期の武士です。特に平。乾盛との出会いは有名な話で、「敦盛最期」と題して伝えられています。「平家物語』ではこの段の最後に、

それよりしてこそ熊谷が発心の思ひはす~みけれ。

(「平家物語1』三八頁、岩波文庫)

とあって、敦盛との出会いの後、法然聖人のお弟子になられたようです。そして法名を蓮生と名のりました。

法然聖人のおられる京都と関東を往来する際、多くの逸話を残した方ですが、そのなかに「十念質入れ」というエピソードがあります。

あるとき、蓮生は急いで京都を出発してしまい、途中の路銀にも苦労したようです。また久しぶりの帰郷でもあり、一族に土産の一つも買って帰りたいと思い、藤沢の駅で宿の主に銭一貫文の借用を願いでたのでした。ところが宿の主は不審に思い、やんわりと断ったのでした。

「それでは質物を入れようと思うが、なにぶん持ち合わせがないので十念の念仏を質に入れよう」

「いえ、念仏など千遍いただいても、一銭もお貸しすることはできません」

「いや、わが称える念仏は一遍で一蓮生じ、十遍で十蓮を生じるが」本気にしない主に対して、蓮生は合掌して力強く念仏を称えると、不思議にも庭先に忽然と蓮華が生じたのでした。それに驚いた主は、「これは弘法大師の再来、銭はいかほどでもお使いください。もちろん返していただく必要はありません」

と申しました。そこで蓮生は最初の願いどおり一貫文を借りて、熊谷に向かいまし

た。

その後、蓮生は京都に戻る際に、一貫文を返しにやって来たのでした。

「借りたものをお返し申しあげたによって、預けた質物を返却願いたい」と言いますと、主は、

「ご勘弁願いたい。蓮華を切るのには忍びませぬ」

「いや、さにあらず。預けたのは十念の念仏、そなたが念仏を十遍称えてお返し願いたい」

すると主が喜んで「南無阿弥陀仏」と十遍称えると、蓮華は一茎も残らず消えていったのです。驚いた主が、

「どうかもう一称なりと念仏したまいて、わが家に蓮華をとどめられたい」とたのみ込むと、蓮生は、この世はかりの宿り、きのふ開きし花もけふは消失。穢土の現世に蓮華生ぜんよりは、永々未来極楽浄土の蓮華こそねがふべきことなり。ただ心こらして

称名念仏する人は、必ず海士の蓮華生ふること疑ひなし。

(『直実入道蓮生一代事跡」)

とご教化された、と伝えられています。

この世に咲いた花は必ず滅んでいかなければならない。求むべきは滅ぶことのない真実なる浄土なのだと。浄土に生まれ往くいのちを今生きているのであって、決して滅びゆくいのちを生きているのではないことを教えてくださっているように思います。梯實圓先生が生前、「私もいのち終わる時、お浄土で仏さまにならしていただくんやから、気の毒な者にはなりません」と言われていたことが思い出されま

す。

(宮部 雅文)

あとがき

親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年のご法要を迎えた一九七三 (昭和四十八)年に、真宗教団連合の伝道活動の一つとして「法語カレンダー」は誕生しました。門信徒の方々が浄土真宗のご法義を喜び、お念仏を申す日々を送っていただく縁となるようにという願いのもとに、ご住職方をはじめ各寺院のみなさまに頒布普及にご尽力をいただいたおかげで、現在では国内で発行されるカレンダーの代表的な位置を占めるようになりました。その結果、門信徒の方々の生活の糧となる「こころのカレンダー」として、ご愛用いただいております。

それとともに、法語カレンダーの法語のこころを詳しく知りたい、法語について深く味わう手引き書がほしいという、ご要望をたくさんお寄せいただきました。

本願寺出版社ではそのご要望にお応えして、一九八〇(昭和五十五)年版から、このカレンダーの法語法話集「月々のことば」を刊行し、年々ご好評をいただいております。今回で第四十四集をかぞえることになりました。

二〇二三(令和五)年の「法語カレンダー」では、「宗祖親鸞聖人に遇う」というテーマを設け、これまでお念仏を称え人生を生きぬかれた、先師の言葉を選定いたしました。本書では、これらのご文についての法話や解説を四人の方に分担執筆していただきました。繰り返し読んでいただき、み教えを味わっていただく法味愛楽の書としてお届けいたします。

本書をご縁として、カレンダーの法書を味わい、ご家族や周りの方々にお念仏の喜びを伝える機縁としていただければ幸いです。また、各種研修会などのテキストとしても幅広くご活用ください。

二〇二二 (令和四)年八月

本願寺出版社