ほくほくと生きる

藤澤量正先生は一九二三 (大正十二)年、滋賀県永源寺町(現・東近江市)でお生まれになりました。龍谷大学文学部(仏教学専攻)を卒業され、鉄道道友会講師、浄土真宗本願寺派伝道院研修部長、同講師、中央仏教学院講師などの要職を歴任。

本願寺派布教使、滋賀県浄光寺住職としてご活躍され、二〇一二(平成二十四)年七月に、九十歳を一期としてご往生されました。

先生は先代より住職を継職されてから、親鸞聖人のみ教えを多くの方にお伝えすることに尽力され、国内はもとより海外まで布教に行かれ、また多くの本を執筆されました。その著作を拝見すると数多くの方々とお念仏との出遇いがあり、またさまざまな書物からの引用の多さに驚きました。

四月のお言葉は「ほくほく生きるー九十歳の法話一』(本願寺出版社)の中に出てくる一節です。榎本栄一さんの『光明土」「下根夫」の詩の中に、

(「念仏のうた光明土』七十頁心社)

大悲の中をほくほくあるいている

と、作者ののびやかで安らいだ心情が表れており、毎日の日暮らしの中でゆとりとよろこびを失わず「ほくほくと生きる」人生を続けたいと、これが本の題名になりました。人生は順境の時も、逆に孤独と苦悩の中に身をさらされても、仏さまはこの私から決して離れることなく、大悲の中に包まれていることを知らされたなら、いつでも、どこでも、どんな時でも、よろこびの見える人生が開かれるのです。

ここに、

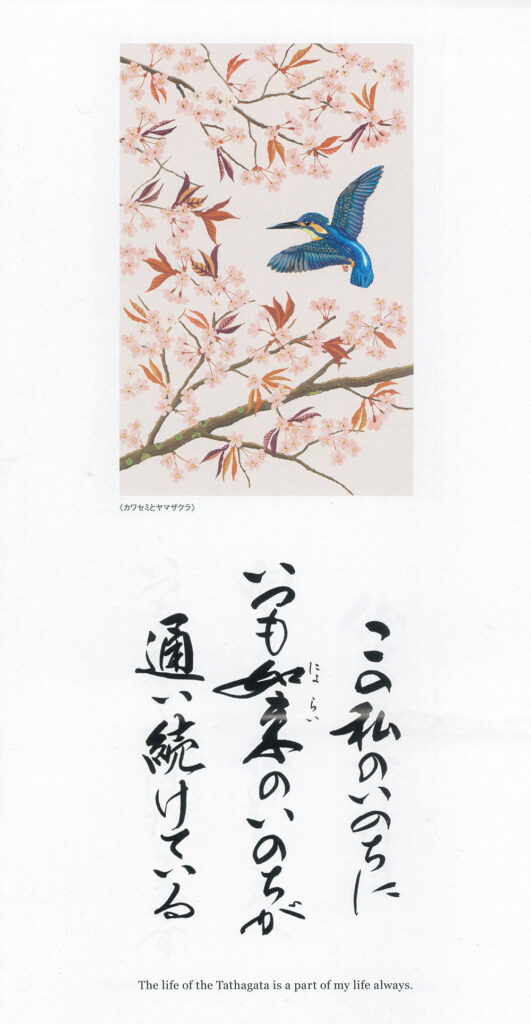

この私のいのちにいつも如来のいのちが通いつづけている

と、この事実を決して忘れてはいけないといわれました。

生死を超える

生まれてきた意味も知らず、いのち終えていく方向もわからない私には

十方の衆生、至心信楽してわが国に生ぜんと欲(おも)ひて、乃至十念せん。もし生ぜずは、正覚を取らじ。

(「註釈版聖典」一八真)

(生きとし生けるものよ、本当に疑いなく私の国お浄土に生まれると思って、たとえ十声でもよいから私の名、南無阿弥陀仏と称えてくれ、もし命終えて私の国お浄土に生まれないようならば、私はさとりを開きません)

と阿弥陀さまの本願の言葉が響いてくるのです。この阿弥陀さまのおおせをその通りいただいた時、「本当に疑いなく阿弥陀さまの世界に生まれさせていただきます」という心が生まれてくることを「心」というのです。

この「倉心」は、私の生きることの意味と方向を明らかに定めていきます。「あなたはどちらに向かって生きていくのですか」と訊かれたら「私はお浄土に向かって生きております」と答え、「あなたは死んだらどうなるのですか」と訊かれたら「私には死はありません。お浄土に生まれさせていただきます」と答えるのです。

これは正しく私の生と死の迷いの闇を破って、生と死を超えた阿弥陀さまの智慧が届いているのです。本願をずることについて、親鸞聖人は「心の智慧にいりてこそ」「正像末和讃」(『註釈版聖典』六〇六頁)の「心の智慧」に「信ずるこころの出でくるは智慧のおこるとしるべし」とご左訓にてお示しくださっています。

つまり阿弥陀さまの智慧をいただいて、それによって私の生と死を超えるような視野が開かれるのです。そして生きることも尊いことならば、死ぬことも尊いといえるような視野を開こうとされたのです。

衆禍の波転ず

藤澤先生は、一九九五(平成七)年九月、暖頭がんの手術を受け、声帯も切除し声を失うことになりました。四十数年にわたって布教され教壇に立たれていただけに、声を失うことは人生が終わったような思いだったでしょう。住職でありながら読経もできず、法話どころかお念仏を称えることもできない身になられた絶望感は、想像を超えたものでしょう。この身体でなにか具体的な生きる道を見出さねばと思っていた時、一通のお見舞い状が届きました。そのお見舞い状の最後に「先生の話しておられたグットマン博士の言葉を実践していただくことを期待しています」と書かれていたのです。それは先生がかつて講義や布教などでよく語っていたもので、パラリンピックの提唱者であるといわれたイギリスのグットマン博士の

失ったものを追い求める前に、残されたものの価値を見出せ

という言葉でした。先生はこの言葉によって入院中の孤独と愚海を抱えていた気持ちが振り払われたということです。そして病気にならなければわからなかったこと

悲しみに遇わなければ知ることのできなかった貴重な経験ができたことを慶ばれたのです。その時に健康な時と病気の時とでは、受け取り方に大きな差異があることに気づかれました。

まことの阿弥陀さまの「智慧」は、すべての物事を固定的な実体ととらえることがありませんから、私たちの物事を一義的に限定してとらえて身動きがとれなくなるような考え方を読め、さまざまな見方や考え方、受け取り方があることを教えてくれます。憎い人の中に如来を見、不遇の人生の中で阿弥陀さまのお育てを感ずることのできるような智慧を与えてくれます。空しく苦しみに打ちひしがれていくのではなく、苦難に耐える力と、苦難の意味を転換する智慧とを与え、人々を救っていくのが阿弥陀さまの大悲智慧のはたらきです。

親鸞聖人のお言葉に、

しかれば、大悲の願船に乗じて光明の広海に浮びぬれば、至徳の風静かに衆禍の波転ず

(「行文類」「註釈版聖典』一八九頁)

とあります。お念仏に出遇った一生は、無得光の光につつまれて、あたたかい大悲を仰いで、静かにお浄土へと歩み続けます。そして人生には絶えずさまざまなわざわいや悩みの波風がおこってきますが、無碍光の智慧と慈悲に抱かれて、その波風に沈むこともなく、一つ一つのできごとがおかげさまと慶びに転じ超えさせていただくことができるのです。このようにして阿弥陀さまの救いの慈悲の中に生きる念仏の行者は、障りや禍を豊かに深く生きる意味に転ぜしめられつつ、さとりの彼岸へと近づくのです。

慚愧のこころ

『教行証文類』の「文類」に慚塊ということがいわれています。

諸価世つねにこの言を説きたまはく、立つの甘法あり、よく熟生を抜く。でつには・子つには塊なり。はみづから罪を使らず、塊は他を数へてなさしめず。慚はうちにみづから羞恥す、懐は発露して人に向かふ。慚は人に差づ、愧は天に差づ。これを慚塊と名づく。無慚愧は名づけて人とせず、名づけて畜しょう生とす。

(『註釈版聖典」二七五頁)

これは父を殺し、母親を宮殿の奥に閉じ込めた阿闍世が、自らの罪の恐ろしさに気がつき、嘆き悲しみます。全身に瘡蓋ができ、心因性の皮膚病にかかりました。

それを名医の春婆が、阿閣世を導いてお釈迦さまのところに連れて行くのです。そしてお釈迦さまの教えを聞いて、阿闍世は蘇ります。

その時に春婆が、阿世を慰めるため「二つの白法あり」と言葉をかけます。

「白法」とは、清らかな真理の法ということです。「慚愧」の心とは、まず「慚」は自ら罪を作らないこと、自分で恥ずかしいと気がつくこと。「塊」は人に教えて罪を作らせないこと、恥ずかしいことをしましたと人に謝ること。また「慚は人に差づ、愧は天に差づ」とは人天に恥ずるということ。「天」に恥(差)ずとは、見えないものに恥じることです。

関西で「マンマンちゃんが見てはるで」と言われるように、人は見てなくても、仏さまが見ているのです。慚愧ある者を人といい、慚愧のない者を畜生というのです。畜生とは、犬や猫のことではありません。犬や猫は宗教がなくても、大きな罪を造らず生きていけます。しかし人間は宗教がなければ、何をするかわかりません。

慚愧の心を持たなければ、どんなことをするのかわかりません。ですから人間には、宗教が与えられているのです。

人の皮をかぶっていても、慚塊がなければ畜生なのです。慚愧のあることによって父母、あるいは目上の人を敬い尊ぶ心が出てきます。真実を知ることによって自らの恥ずかしさに気づき、恥ずかしさに気づいた人は尊いものに気がついているのです。慚塊があるから、倫理があるのです。父母・兄弟・姉妹、夫婦、あらゆる人間関係は慚塊の心なくしては存在しえないのです。

人間が宗教を持たなかったら、ブレーキが壊れた自動車に乗っているようなもので、怪我をします。また他の人も傷つけます。だからブレーキが一番大事なのです。

このように慚愧の心を生ぜしめるのが、仏さまの教えなのです。

仏さまのはたらき場所

仏心とは大慈悲これなり

(『仏説観無量寿経」「註釈版聖典』一〇二頁)

といわれます。慈悲とは相手の苦しみを自分の苦しみと感ずるから、その苦しみを何とか取り除いて、相手の幸せを本当に願っていく、心だといわれます。「湿薬経』に

例えば七人の子を持つ親があるとしなさい。父母の心は平等に七人の子どもを思っていますが、もしその内の一人が病になると、その病気をした子に、特に親心は深く関わっていきます。そのように仏さまも、全ての人々を平等にご覧になるけれども、罪深いものに仏さまの心は、より深く関わっていきます。

(『註釈版聖典』二七九頁著者意訳)

とあります。親は病気に苦しむ子に、全身全霊をかけて関わっていきます。その時に子の善し悪しは関係ないのです。子の病気が治らなければ、親は決して心が休まりません。子の痛みを自らの痛みとして、親は関わっていくのです。

同じように、阿弥陀さまの救いは病が重ければ重いほど、苦しみが深ければ深いほど、そこに大悲の心はより深く関わっていくのです。どんなに阿弥陀さまから遠ざかり背いて生きていこうとする人も、絶対に見捨てることなく、必ず救い取るとの強烈な大悲をかけられているのです。阿弥陀さまのはたらき場所は、煩悩悪業の真っただ中を生きている私の人生だということを教え示してくださいます。その私に「南無阿弥陀仏」のお念仏を選び取られたのです。

私たちは、お浄土がわかってから、お浄土を願うわけではありません。阿弥陀さまがわかってから、阿弥陀さまに委ねるのではないのです。何もわからないかな私の煩悩の真っただ中に、阿弥陀さまは「南無阿弥陀仏」となって顕現してくださるのです。煩悩の危なさ、浅ましさを慚愧せしめ、お浄土への迷わぬ道をはっきりと定められるのです。阿弥陀さまのお慈悲のなかで感謝と喜びの人生が開かれるのです。

この私のいのちに、いつでも、どこでも、どんな時でも、阿弥陀さまは「南無阿弥陀仏」となってはたらいてくださるのです。

「南無阿弥陀仏」

(大野 孝頭)