検索したい語句を入力

光明寺について

ご参拝・法要ガイド

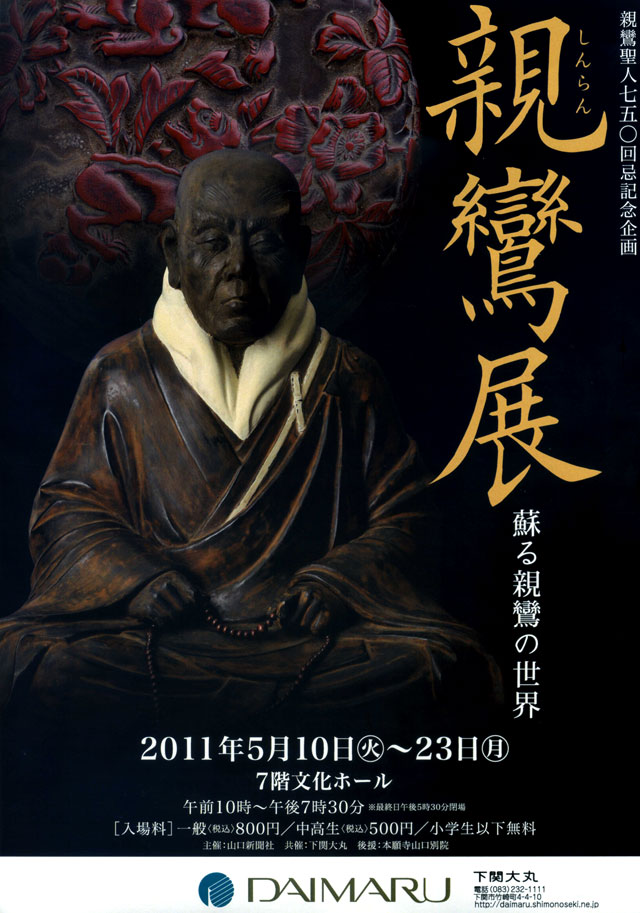

親鸞聖人七五〇回忌記念企画 親鸞展

いま蘇る、親鸞の世界

激動の中世を生き抜いた親鸞は何を見、何を感じ、何を考えたのか―。

浄土真宗の開祖である“聖人”としてではなく、一人の人間として見るという

スタンスを貫き、わかりやすい解説文とともに生涯の足跡をたどることで、

親鸞という人のリアリティーに迫る展覧会です。

会場を歩き終わったとき、厳しい今を生き抜くためのヒントが見えてきます。

開催場所:下関大丸 7階文化ホール (山口県下関市竹崎町4-4-10)

開催期間:2011年5月10日(火)~23日(月) 10:00~19:30

※最終日は午後5時30分閉場

料金: 一般 <税込>800円、中高生<税込>500円、小学生以下無料

前売券発売中 <税込>600円

下関大丸(1階サービスカウンター、7階ギフトサロン、宇部出張所、長門出張所、萩出張所、山口出張所)

山口新聞(本社 営業管理センター、山口支社、周南支社、美祢支局、萩支局)

■お問い合わせ先

下関大丸総合サービスサロン 電話083-238-0223

山口新聞 営業管理センター 電話083-266-3213

■前売券発売所

主 催 : 山口新聞社

共 催 : 下関大丸

人生最後の大切な別離の、厳粛な儀式であります。遺族、知友があいつどい、故人を追慕しながら人生無常のことわりに気づき、仏法を聴聞し、自己のいのちを深く見つめる機縁としたいものです。

①亡くなれたら、先ずお取り次ぎのお寺様に、臨終の通知をしましょう。

②近親者等に連絡をします

③臨終(枕経)勤行・通夜勤行・葬儀を自宅もしくは葬議式場等どちらで行なうかの予定を立てます。また、葬儀社に連絡します。

《意義》

人生の終わりに臨んで、阿弥陀様へのお礼の勤行です。

この勤行を、一般に「枕経」といっていますが、「ご遺体」に対し読経するのではありません。

お寺様が到着されるまでに、お仏壇の荘厳をします。

※お荘厳のしかた

◎お仏壇の扉を開ける。打敷(銀色または白色)お仏飯・蝋燭・花(派手な色の花は避ける)・焼香の準備をする(焼香炭・お香)

◎ご遺体は、阿弥陀様の前に寝かせる

①お通夜・葬儀の日時・場所・式次第の内容についてお寺様と相談する。(その場に、葬儀社の方が同席していただくとよい)

②帰数式(おかみそり)を本願寺にて受けた方はその事をお寺様に伝え、します。院号を希望されるならその事も相談しましょう。

納 棺

①湯灌(ご遺体を拭く、ほとんどの場合病院でしてくれる)をします。女性は薄化粧、男性は髭をそり白服、浴衣または日頃愛用していた衣服を着せて御棺に納めます。

②あれば門徒式章を掛け、手を合わせ念珠を掛けます。

お通夜

《意義》

葬儀の前夜であり、生前の姿・形を留め置く最後の目です。

近親者や友人など生前に縁のあった方々が仏前に集まり、故人を偲んで心静かに別れを借しか場であります。

①お寺様が到着されたら、控え室に案内し接待をします。

その間に遺族・親族・弔問客は阿弥陀様の正面に着座します。用意ができたら喪主はお寺様に挨拶に行き、お勤めをお願いします。

②勤行はできるだけ一緒に勤め、法話があれば静かに聴聞しましょう。勤行がすんだら、喪主より順次焼香します。

葬 儀

《意義》

葬場において行なう勤行であり、故人を葬送することをご縁とし、故人を偲びつつすべてのものを故うと誓われた阿弥陀様にお礼を申しあげる儀式であります。

①お寺様が到着されたら、控え室(更衣室)に案内し炎上はお寺様に挨拶に行きます。 その間に遺族・親族・弔間客は阿弥陀様の正面に着座します。

葬儀式次第

一、導師着席

一、開式の辞

一、合掌・礼拝

一、読経

一、三奉読

一、弔辞

一、読経

焼香 喪主 遺族・会葬者の順

一、遺族代表挨拶(読経終了後)

一、合掌・礼拝

一、導師退席

一、弔電代読

一、閉式の辞

葬儀の心得【会葬者等に向けて」

①焼香は、勤行中に行なわれます。氏名の読み上げ等はしませんので、静かに順序よくします。焼香後は連々かに白席且灰ります。

②式中ですから私語等は謹みましょう。また式が終わるまで退席しません。

③ご香志は「御仏前」「御香典」「御香料」「お供」と表書きし、「御言前」とは書きません。

葬儀の心得【遺族・親族に向けて」

①弔電代読は本来不必要です。必要であれば数通口とどめ、式前、式後に行ないましよう。故人の経歴等は式前に行ないます。

②一人一人が必ず念珠を用意してください。念珠の貸し借りはしません。

③焼香は、浄土真宗の作法では頂かずに1回だけします。

④焼香は、勤行中に行なわれますので、会葬者等への挨拶(答礼)は必要ありません。

遺族代表挨拶の時に丁寧にいたしましょう。

⑤日柄の吉凶(六曜=友引や仏滅等のこと)を心配する必要はありません。

⑥旅装束、手甲、脚絆、草履、三角頭巾、六文銭等を入れたり、魔よけの刀などを置く必要はありません。

⑦葬儀のお布施は、葬儀終了後(翌日以降)お寺まで出向いてお礼のお参りをし、その時に持参するのが礼儀です。また、お布施はお経の代金でもまた僧侶への報酬でもありません。阿弥陀様への報謝の行(行為)としてするものです。包み物は「お布施、お膳料、お車料、院号懇志、永代経懇志」など内容に適するように表書きをします。

改めたい言葉

ふさわしい言葉 ふさわしくない言葉

お浄土 仏さまの国 草葉の陰 天国

ご仏前 ご尊前 ご霊前

阿弥陀様(仏さま)のご加護 神仏のご加護

ご往生 悟りの世界 昇天 冥途の旅

お浄土 み仏さまの国へ 幽明境を異にされました

お帰りになられました

謹んで哀悼の意を表し、偲んで、お念仏申します ご冥福をお祈りします

お浄土で無上の功徳を得て、 安らかにお眠り(お休み)ください

私どもをお導き下さい

お念仏の中にふたたび相合う、世界が開かれています 永遠の別れとなりました

改めたい習慣

清め塩を配ったり、自宅へ帰って身体に振りかける

故人の茶わんを割る

火葬場への道を変える

お食事は(臨終)から精進料理が好ましいようです

家の中は、物を逆さに置き換えたり、白紙を貼ったりしません

還 骨

《意義》

遺骨を我が家に持ち帰り、ご仏前の脇に安置します。故人を偲び、諸行無常と愛別離苦のことわりを厳粛に受けとめるよい機会です。家族みんなで、お勤めしましょう。

①お仏壇を安置しているお宅ではお仏壇の横に白木卓を置き、お骨、写真、法名等を置きます。

②お仏壇のないお宅では、「後飾り」(三役飾り)の台を用いて、仮仏壇を作り、ご本尊を安置し、お花、ロウソク、香炉を揃えます。その横に白木卓を置き、お骨、写真、法名等を置きます。

《意義》

中陰とは、亡くなった日から四十九日間のことでその問七日ごとに勤めることをいいます。この間は、み教えを聞き、お勤めを稽古し、作法を身につけるよい機会です。何事もお寺様にお尋ねしましょう。

中陰とは、亡くなった日から四十九日間のことでその問七日ごとに勤めることをいいます。この間は、み教えを聞き、お勤めを稽古し、作法を身につけるよい機会です。何事もお寺様にお尋ねしましょう。

①浄土真宗ではこのお勤めは追善回向の仏事ではなく、今は亡き故人の遺徳を偲びそれを仏縁として仏法の確かさをより深く聞き聞かせて頂く仏事です。

②初七日は、亡くなられて七日目に勤める仏事です。故人を偲んでで七日目に大切に勤めましょう。

③満中陰とは、四十九回目のことで、特に遺族・親族が集まって丁寧に勤めます。またこの日を機会に納骨するようにしましょう。

④四十九日が三ヵ月にかかることを心配する方もあるようですがこれは迷信です。「始終苫が身に付く」の語呂合わせにすぎません。これに惑わされることのないようにしたいものです。

《意義》

浄土真宗では、「法名」といい、戒名とは言いません。それは阿弥陀様に帰依して、お念仏と其に生き抗いていく決意をするときに頂く名前です。

院号とは、宗門の護持発展に寄与された方に授与されるものです。

①法名は、本来生前に帰敬式(おかみそり)を受けてご門主様から頂くものです。出来るだけ元気なうちに京都西本願寺に参詣して法名を頂きましよう。受式できないまま亡くなら牡た方に限り住職がご門主様の代わりに法名をお付けするのです。

②法名は「鐸○○」となります。これ以外に字数の多少はありません。また、位号(居士・大姉・信士・信女など)や置き字(法名の上に院号以外に書かかれているもの)等は浄土真宗にはありません。

③院号、位号の有無によって往生成仏が左右されることはありません。

●安穏(あんのん)京都からのメッセージ

「安穏」は、親鸞聖人が世の安穏を願い、仏の教えが広まるようにと願われた「世の中安穏なれ、仏法ひろまれ」とのお言葉より引用しています。

安穏をご希望の方は光明寺にご連絡下さい。お送りします。

光明寺

電話:083-222-0156

浄土真宗本願寺派では、この度、「東北地方太平洋沖地震災害義援金」の受付をはじめました。

浄土真宗本願寺派では、この度、「東北地方太平洋沖地震災害義援金」の受付をはじめました。

期間:2011(平成23)年3月12日(土)~当分の間

お預かりした義援金は運営委員会にて審議のうえ、関係機関にお届けいたします。配分につきましては、後日、本願寺新報等にてご報告いたします。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

郵便振込 01000-4-69957

加入者名 たすけあい募金

通信欄に「東北地震」とご記入下さい。

<参照URL http://social.hongwanji.or.jp >

なお、浄土真宗本願寺派では、3月11日付「緊急災害対策本部」を設置し、被害状況の把握・支援に努めています。

詳細につきましては、下記HPの下部にある「本願寺からのお知らせ」をご参照いただければ幸いです。

<参照URL http://www.hongwanji.or.jp>

墓地の改修や刻字等の工事を行うときは、「墓地内施工許可願」が必要です。また「墓地内施工許可証」が無ければ、工事業者は(駐車場の利用等)墓地内での工事が出来ません。

光明寺墓地内の墓から合同墓に合葬することが出来ます。ご利用の場合、「合同墓地納骨届」、永代管理料が必要になります。墓石撤去等の経費は各自でご負担していただきます。

光明寺墓地内の墓から合同墓に合葬することが出来ます。ご利用の場合、「合同墓地納骨届」、永代管理料が必要になります。墓石撤去等の経費は各自でご負担していただきます。

工事については「墓地内施工許可願」が必要です。

合葬・(墓石撤去)には事前に「同意書並びに委託書」が必要です。

墓地の移転(他の墓地・霊園等)につきましては、ご相談下さい。

墓地利用者の変更(死亡・住所変更等)があった場合は、速やかに「墓地継承者申請書」「住所変更届」を提出してください。

提出が無い場合は、納骨できないこともあります。

光明寺墓地の納骨は、火葬場で発行された「埋(火)葬許可書」が必要です。必ずご持参下さい。「埋(火)葬許可書」が無い場合は納骨できません。納骨の際は「お骨、線香、お供え物」をご持参下さい。また、古くなった「花」等は各自でお持ち帰り下さい。

お供え物等は、お参りのあと各自でお持ち帰り下さい。持ち帰ることが出来ない場合はお寺に納めてください。

お骨(のど仏)を大谷本廟に納骨を希望される方は、所定の「納骨・お勤め申込書」が必要です。また、お骨(のど仏)専用の容器に移し替えますので、納骨料(一容器につき)25,000円と一緒にご持参下さい。この「納骨証明書」が無ければ、大谷本廟で受け付けてもらえません。

お骨(のど仏)を大谷本廟に納骨を希望される方は、所定の「納骨・お勤め申込書」が必要です。また、お骨(のど仏)専用の容器に移し替えますので、納骨料(一容器につき)25,000円と一緒にご持参下さい。この「納骨証明書」が無ければ、大谷本廟で受け付けてもらえません。

詳しくはお早めにお問い合わせ下さい。

本堂や門信徒会館ひかりホール(旧保育園園舎)で、お勤めが出来ます。ご法事(年会法要)、祥月命日、月命日等、親戚縁者が集まって亡くなられた方をご縁としてお勤めにあわれてはいかがですか。

本堂や門信徒会館ひかりホール(旧保育園園舎)で、お勤めが出来ます。ご法事(年会法要)、祥月命日、月命日等、親戚縁者が集まって亡くなられた方をご縁としてお勤めにあわれてはいかがですか。

お勤めの節には、ほとけさまへのお供え物をご持参下さい。お供え物は「お花、果物、お菓子」等です。また、過去帳またはお位牌等も必要です。当日か前日にお届け下さい。

遠方より来られる方は、「お供え物」の業者を紹介いたします。

また、書院(客殿)を、お斎(おとき)の席としてもご利用できます。

ご法事のご相談はお早めにお願いします。土日等は込み合います。

本願寺や大谷本廟でもお勤めにあわれることができます。

納骨やお参りの際に、墓前でお勤めいたします。ご希望の方はお早めにお知らせ下さい。