検索したい語句を入力

光明寺について

ご参拝・法要ガイド

2016年5月 弥陀の誓いに帰しぬれば 不退のくらい自然なり 法語カレンダー解説

「宗教は必要ですか」

「宗教は必要ですか」

「宗教は必要ですか」という問いを聞くことがあります。その問いは「宗教など不要です」と、実は言いたいのかもしれません。「宗教を信仰しなくても、立派に社会で成功している人はたくさんいるではありませんか」とか、さらには「無宗教であることこそ良識ある人なのだ」などという考えが見え隠れしています。いま、この問いをきっかけとして考えてみたいのは「必要性を感じる」という点です。

生活習慣病や初期の糖尿病には、病気の自覚がほとんどありません。しかし、お医者さんが生活の改善や治療の必要性を説きます。むしろ治療の難しさを知り、病状に苦しむ多くの姿を見てきたお医者さんだからこそ、治療を、そして治療に先立つ予防を切に訴えるのです。ですから、病人であるという自覚と、本来の治療の必要性とは別のことからだということが言えるでしょう。

同様に、わたしが宗教を必要としていなくとも、宗教を説いてくださる、すなわち真の救いを与えずにいられないお医者さんが、阿弥陀さまだということができます。無明の病のわたしに真実を与えて真実たらしめる、つまり仏と成らせる救いです。

今月のことばは、この阿弥陀さまの「あなたを救う」という誓いに帰依し、すべてをおまかせしたならば、ただちに「不退のくらい」に入る、と示されています。

実は、これも龍樹菩薩が、阿弥陀さまの救いの特徴の一つとしてお讃えになったことがらです。親鸞聖人のご和讃にも、

不退(ふたい)のくらゐすみやかに

えんとおもはんひとはみな

恭敬(くぎょう)の心に執持(しゅうじ)して

弥陀(みだ)の名号(みょうごう)称すべし(『註釈版聖典』五七九頁)

として、阿弥陀さまに帰依しお念仏申す身とならせていただいたならば、すみやかに不退の位に到ることが示されています。

船の行き先

真理やさとり、つまり仏果へ向かって歩む者を菩薩といいます。しかし、その道ゆきははなはだ困難です。ですから仏道はそもそも難行であるといえます。龍樹菩薩の「易行品」の冒頭に、

阿惟越致地(あゆいおっちじ)に至るには、もろもろの難行を行じ、久しくしてすなはち得べし。

あるいは声聞(しょうもん)・辟支仏地(びゃくしぶつじ)に堕(だ)す。もししからばこれ大衰患(だいすいげん)なり。(『註釈版聖血ハ(七祖篇)』三頁)

とあり、難行を久しい時間行じつつも、声聞や辟支仏地という仏のさとりより低い位に落ち着いてしまうことがあります。つまり、時間が経てば必ずさとりに近づくかといえば、そうとも言えないのであって、登りつめた菩薩の位でも、破戒など仏道修行上のマイナス要因によって後戻りすることがあります。

先の「易行品」のご文には「阿惟越致地」との言葉がありますが、これが「不退のくらい」、不退転地ともいわれることがらです。仏道修行は後戻りする可能性を引き受けつつ、気の遠くなる時間を歩み続けるものですから、もし、退転しない境地に入るならそれは菩薩にとっては歓喜以外のなにものでもありません。また、この不退転地に到れば、まだ仏とは成っていないものの、真如をさとるためほんとうの歓喜を得ます。ですから不退転地は歓喜地ともいわれ、「正信謁」によれば、

宣説大乗無上法(せんぜつだいじょうむじょうほう)

証歓宜地生安楽(しょうかんぎじしょうあんらく)

大乗無上の法を宣説し、歓喜地を証して安楽に生ぜんと。

(『註釈版聖典』二〇五頁)

とあり、龍樹菩薩ご自身が歓喜地、つまり不退転地の菩薩であったことが知られます。

本願のお念仏を聞きうけるならば、仏果に到るための行と信が、その行者の身の上に因として成立することになりますので、必ず成仏という果に到ります。この因が成立するのは現生であって、信心獲得その時ですから、信心が正しき因となります。この世で、いま、さとりに到ることが定まるのです。不退転、後戻りしないということを言い換えれば、もう仏と成ることが定まったと表現できます。その意味で、まさしく仏になることに決定している聚類(なかま)、正定聚ともいわれます。

繰り返しになりますが、親鸞聖人は、この正定聚の位に入るのは「信心を獲るいま、ここで」とおっしゃるのです。よくよく考えればたいへん驚くべきことで、今月のことば「弥陀の誓いに帰しぬれば不退のくらい自然なり」は、そのようなとても大切なことがらが詠まれていたのです。

凡夫の聖者

しかし、そうするとつぎに、他の浄土教一般の考え方との大きな違いが問題となってくるのです。つまり、正定聚不退転という菩薩の位に入るためには、この穢土(えど)ではなくて浄土に往生することが必要だとする考え方とくい違うのです。菩薩の階位は『菩薩環路本業経』に説かれる五十二位が有名で、そこには十信・十住・十行・十廻向・十地・等覚・妙覚の各階位が示されており、なかでも十地位の初地以上を聖位と捉えます。ならば、この世で生きている限り凡夫でしかあり得ないわたしが、現生で正定聚に入るとするならば、凡夫でありながら聖者という事態が生じるのです。事実、親鸞聖人の『一念多念文意』には、

「凡夫」といふは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえずと、水火二河(すいかにが)のたとへにあらはれたり

(『註釈版聖典』六九三頁)

とあり、死ぬまで三毒をそなえた凡夫であり続けることが示されています。一方で『人出二門偈頌』には、

煩悩を具足せる几夫人、仏願力によりて信を獲得す。この人はすなはち凡数(ぼんじゅ)の摂(しょう)にあらず

(『註釈版聖典』五五〇頁)

として、信心の行者はすでに凡夫の仲間ではない、ともお示しです。この凡夫でありながら凡夫ではない、矛盾ともいえることがらが信心の念仏者のうえに統一されている点がわかりづらいのです。

聖人ご在世の当時も、ご門弟方のあいたで同様の疑問が生じていたことが、聖人のお手紙からうかがえます。そこで、聖人がお手紙において不退転、現生正定聚を語っておられるご文をいくつかみてみましょう。

真実信心の行人は、摂取不捨のゆゑに正定聚のくらゐに住す

(『親鸞聖人御消息』第一通『註釈版聖典』七三五頁)

御たづね候ふことは、弥陀他力の回向の誓願にあひたてまつりて、真実の信心をたまはりて、よろこぶこころの定まるとき、摂取して捨てられまゐらせざるゆゑに、金剛心になるときを正定聚の位に住すとも申す

(『同』第三十九通『註釈版聖典』八〇二頁)

ほかにも似た趣旨のご文はたくさんありますが、これらは「信心の行者は、阿弥陀さまの摂取不捨のはたらきにあずかるからこそ、正定聚の位に住するのである」というかたちが共通していて、正定聚は摂取不捨とペアになって示されていることが見えてきます。「摂取不捨(摂め取って捨てず)」はもともと『仏説観無量寿経』(観経)に出てくることばですが、その摂取不捨の理解として詳しく親鸞聖人が語られたものが『浄土和讃』にあります。それは、

十方微塵世界の

念仏の衆生をみそなはし

摂取してすてざれは

阿弥陀となづけたてまつる(『註釈版聖典』五七一頁)

というご和讃で、特に「摂取」の左には註が施されており、「摂めとる。ひとたびとりて永く捨てぬなり。摂はものの逃ぐるを追はへとるなり。摂はをさめとる、取は迎へとる」(『註釈版聖典』五七一頁)と示されています。ここよりすれば摂取不捨とは、念仏の衆生を摂めとって捨てず、護りつづけることだといえるのです。これは、この世で生死のなかにありながら生死に縛られない立場をも意味しています。だからこそお念仏の救いには、煩悩の有無や臨終のあり方、そして凡夫であるか聖者であるかなどが問題とならないのです。石が水に沈む性質のまま、船に乗せられて沈まずに浮かぶことにたとえられますが、阿弥陀さまにまかせきったならば、今生で凡夫のまま正定聚の位につかせていただくのです。

また、「摂取不捨」で思い起こされるのは『歎異抄』第一条ではないでしょうか。

弥陀の誓願不思議にたすけられまゐらせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏申さんとおもひたつこころのおこるとき、すなはち摂取不捨の利益にあづけしめたまふなり。

(『註釈版聖典』八ご二頁)

ここに出る「摂取不捨の利益」のことばを、「不退のくらい」と読みかえると、今月のことばの内容と重なっていることに気づかされるのです。

親鸞聖人が見ぬかれたのは、阿弥陀さまの救いにあずかった者に成り立つ、現生正定聚という利益でした。そしてこの点は、先だって龍樹菩薩が説いておられたことを承けたものであることが、『教行信証』「行巻」に示されています。

しかれば、真実の行信を獲れば、心に歓喜多きがゆゑに、これを歓喜地と名づく。(中略)いかにいはんや十方群生海、この行信に帰命すれば摂取して 捨てたまはずゆゑに阿弥陀仏と名づけたてまつると。これを他力といふ。ここをもって龍樹大士(りゅうじゅだいじ)は「即時入必定(そくじにゅうひつじょう)」(易行品一六)といへり。曇鸞大師は「入正定聚之数(にゅうしょうじょうしゅしじゅ)」(論註・上意)といへり。

(『註釈版聖典』 一八六頁)

ここに龍樹菩薩および、後に龍樹菩薩の説を承ける曇鸞大師のお名前を掲げ、両師の明らかにされたところは「即時大必定」および「入正定之聚」という、信心の行者が不退転地に入ることが示されます。龍樹菩薩がお説きくださった、船に乗せられて水路を進む易行の眼目だといえるでしょう。

わたしの願いに先だって

あるお同行が、つぎのように打ち明けてくださいました。

「わたしは生まれてから今日まで、これといって大きな問題にも出遭わず、現在も、おかけで夜も眠られないほどの悩みというものはありません。だからでしょうか、仏教でこの世を『穢土』といわれるほどに厭わしいとも思いません。ですが、何となく不安なのです。衣食住に何の不足もなく、家族も元気で地域の人々とも親しく穏やかな日々ですが、なぜかわたしは『これで良いのだ』と落ち着くことができません。決して日々寂しくて堪えられないというほどでもありませんが、この不安は隠せません。わかしは気にしすぎでしょうか」

なぜ宗教は必要なのですかと問わずにいられないわたしたちは、科学技術をはじめとするすばらしい人知や多くのめぐみに浴しながら、心の奥の深い深いところで、生まれたがための不安、つまり老病死の不安を抱えつづけています。本当の意味で、心の底から安心したいと願っています。ですから決して「気にしすぎ」では済まされない問題なのです。

そんな問題をかかえるわたしを見ぬいている阿弥陀さまの救いであって、聖人のご和讃(『高僧和讃』)では「龍樹讃」に、

生死の苦海ほとりなし

ひさしくしづめるわれらをば

弥陀弘誓のふねのみぞ

のせてかならずわたしける(『註釈版聖典』五七九頁)

との一首があります。お念仏は、この迷いの境界に沈んでいるわたしを、まことの境界に至らせる弥陀の願船です。船に乗せられたならば、もう船の行く先にしか行けなくなるのです。願船に乗せられ、南無阿弥陀仏を称える身とならせていただくならば、その時、お浄土にしか往けない身となるのです。

死んでいくだけの寂しい人生かと、うすうす不安を感じていました。でも、そうじゃありませんでした。お念仏によって、お浄土に生まれていく人生だったと知らされ、この世で往生浄土の証拠を得させていただくのです。

(高田未明)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2016年5月 弥陀の誓いに帰しぬれば 不退のくらい自然なり 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません

2016年4月 陸地のあゆみ難けれど 船路のたびの 易きかな 法語カレンダー解説

わたしのものの見方

わたしのものの見方

お釈迦さまは、まことの道理を説かれました。そういわれてもなかなかピンときませんが、「ものごとのありのまま」と表現できるようなありよう、ありさまのことで、それが文章として伝わっているのが仏教のお経です。しかし、お経にはものごとのありのままが説かれていますが、それを読み、その内容を聞くわたしたちは、自分の立場を離れてものごとをありのままに見ることがたいへん難しいのです。

幼児が母親にたずねます。「どうしてかあちゃんは、ばあちゃんのことを『おかあさん』と言うの?」母親は、幼児の祖母からいえば嫁です。夫からすれば妻です。職場の小学校では児童から先生と呼ばれています。でも、子どもにとってみれば、いつもそばにいてくれる大好きなかあちゃんは、かあちゃんでしかないのです。ばあちゃんが「おかあさん」と呼ばれているのを耳にすると、ちょっとさびしく複雑な気持ちにもなるのです。母、妻、嫁、先生などのことぼは、どれもその人を指し示している一面だけです。本当にその人物を、あるいはものごとを過不足なくとらえ言いあらわすことなど、わたしたちにはできないのかもしれません。

いま、お経に説かれているありのままとは、すべてのものごとは互いにかかわりあいながら、変化しながら存在しているということです。学生だった「わたし」が就職して社員になり、結婚して親になり、孫に恵まれ祖父となって退職しても、すべて「わたし」です。そのような「わたし」はつづまるところ、生・老・病・死の変化を避けることはできないと説かれています。しかし、そのことに眼をそむけて生きていくのではなく、その生・老・病・死を真正面から引きうけ、しかも越えていく道が、すでに「わたし」に開かれていることが、経典には説かれています。

お経に説かれる教えは、時代や場所の違いを貫くものです。ですが、教えを聞き受けるわたしたちは大きな影響を受けています。気候風土、思想、生活習慣、言語など、時代や国が違えば大きく変わってきます。さらにいえば、同じ家に暮らす家族であっても心の中はそれぞれ全く違うのです。そのような、さまざまな違いがあるわたしたちに、まことの道理を時代や場所に応じて、少しでも多くの人に教えが届くように説いてくださった方々が、高僧と称されているのでしょう。ですから、高僧方は本当の意味でお経が読める方々であり、わたしたちはほとんどお釈迦さまと同じようなお方として仰がせていただくのです。

つねなみはなれたお方

お経には、「ご本願は菩薩が五劫という長い時間をかけ、考え抜かれてできあがった」「ここより西方に、極楽という阿弥陀仏の世界がある」と説かれています。

それを「五劫とは何年?」「浄土、それは西に何キロ行けばいいの?」と考えるのは、この世の人間の考え方を当てはめているだけで、まことの道理、お経の内容からどんどん離れていくこととなります。さらに、時間・空間に生きるわたしたちがお経の言葉をどんどん錆びつかせています。現代の日本であれば、つぎのような例があります。「仏」は死体のことを指し、「浄土」をこの世の快楽の延長と考える。ものごとに難渋することが「往生」であり、努力放棄の他人任せが「他力本願」など、お経の言葉をわれわれが手垢まみれにして、まことの道理を貶めているのかもしれません。高僧とはそのようなあり方を誠め、その時代その場所で、仏教を本来の真理の高みに引き戻されたお方々ともいえるでしょう。

いま、高僧のなかでも親鸞聖人が仰いでいかれた、インド・中国・日本の三国にわたる七人の高僧がおられます。「正信掲」では後半の依釈段に、

印度西天之論家(いんどさいてんしろんげ)

中夏日域之高僧(ちゅうかじちいきしこうそう)

顕大聖興世正意(けんだいしょうこうせしょうい)

明如来本誓応機(みょうにょらいほんぜいおうき)

印度西天の論家、中夏(中国)・日域(日本)の高僧、大聖(釈尊)興世の正意を顕し、如来の本誓、機に応ぜることを明かす

(『註釈版聖典』二〇四頁)

と説かれています。お念仏を勧めた高僧はこれまで多く出られましたが、「正信偈」に讃えられている七祖は、「阿弥陀

さまよりたまわる本願の念仏」を説かれた高僧でした。特に『仏説無量寿経』(『大経』)には、

如来無蓋(むがい)の大悲をもって三界を衿哀(こうあい)したまふ。世に出興するゆゑは、道教を光闡(こうせん)して、群萌(ぐんもう)を拯(すく)ひ恵むに真実の利をもつてせんと欲してなり。

(『註釈版聖典』 一三六頁)

とのお言葉があります。お釈迦さまがこの世にお出ましになった本意は、阿弥陀仏の本願を説き、いのちあるすべてのものを救うことにあったと説かれています。そしてインド・中国・日本の七高僧は、そのお釈迦さまの本意を、それぞれの時代や場所で明らかにし、伝えてくださいました。

先の「正信偈」の文に「機に応ぜる」とありましたが、「応」という字は、本来は「應」です。應の上の部分は「广(おおい)十人十隹(とり)」から成り、人が胸に鳥を受け止めた様子だといわれます。それに「心」を加え、心でしっかりと受け止めるなどの意になります。『大経』に説かれる本願念仏の教えこそ、今日のこのわかしにぴったりと合致しており、受けとることができる唯一の救いの道なのです。

あらゆる仏教の祖

真宗七高僧の第一祖は龍樹菩薩です。お釈迦さまがお隠れになって約七百年後、南インドに出たお方です。伝記によれば、青年時代は目に余る放埓ぶりでしたが、むしろそのような日々のなかに、仏法に真実を求める縁がおとずれ、今日の大乗仏教でいわれる空の思想を大成されました。空といわれると捉えどころがないように感じられて難しいですが、聖人の和讃に、

南天竺(なんてんじく)に比丘(びく)あらん

龍樹菩薩(りゅうじゅぼさつ)となづくべし

有無の邪見を破すべしと

世尊(せそん)はかねてときたまふ(『註釈版聖典』五七八頁)

と詠まれていることが手がかりとなります。

「有無の邪見」とは有見と無見という二つのかたよった見方です。有見はすべてのものが実体的に「有る」と考え、それに執着する見方です。無見は有見の反対で、なにも「無い」、すべては虚無とするニヒリズムです。それらはともに正しくない邪な見方であり、そのような邪見を離れた、本来のあるがままという意味で空というとらえ方を示されました。現代では一般的に、「死後、地獄に堕ちる」という恐怖はどんどん薄らいでいるでしょう。しかしそれで死の問題が解決したのかといえば、むしろ逆に思えてくるのです。つまり、「死んだらそれでおしまい。いまを楽しく生きましょう」などとわかったように言いながら、「おしまい」、何もなくなる、という得体の知れなさに恐怖しているのではないでしょうか。

ですから龍樹菩薩は、わたしたちが有無の邪見におちいることに対して、空の理をもって、本来のまことの道理に引き戻してくださったのです。この点を聖人は和讃で、

本師龍樹菩薩は

大乗無上の法をとき

歓喜地を証してぞ

ひとへに念仏すすめける(『註釈版聖典』五八七頁)

と讃えておられます。

大乗仏教の重要な思想である空を明らかにしたお方ですから、龍樹菩薩は浄土真宗の七高僧に数えられるだけではなく、古くから「八宗の祖師」として讃え称されています。奈良東大寺の凝然という学僧が著した書に『八宗綱要』があります。

仏教各宗派の教義を網羅した概論書ですが、そこには「問う、その八宗とは云何。答う、八宗というは一に倶舎宗、二に成実宗、三に律宗、四に法相宗、五に三論宗、六に天台宗、七に華厳宗、八に真言宗なり」と述べられていますので、ここに挙げられている具体的な八宗派が祖師として仰いでいるという意味合いでしょう。

また、仏教では数字の八について、ものごとが欠けることなくそろっている、という意味の満数ととらえることもありますので、全仏教の祖師という意味あいかもしれません。ともかく、仏教各宗が認める祖師であり、空思想の大成者が先はどの和讃では「ひとへに念仏」を勧めたと示されています。その理由はどこにあったのでしょうか。

二つの道ゆき

今月のことばは、「正信偈」の龍樹菩薩を讃えられた一連のご文のなかで、

顕示難行陸路苦(けんじなんぎょうろくろく)

信楽易行水道楽(しんぎょういぎょうしいどうらく)

難行の陸路、苦しきことを顕示して、易行の水道、楽しきことを信楽せしむ。

(『註釈版聖典』二〇四頁)

というところが元になっています。ここでは、仏道の道行きを乗りものに擬えてお示しくださいました。やや話は変わりますが、『十六夜日記』などの史料によれば、親鸞聖人の時代、関東から京都までかかる日数は、おおよそ二、三週間だったと考えられます。また『歎異抄』第二条には、関東のご門弟が聖人に会うために上洛された場面が「おのおのの十余箇国のさかひをこえて、身命をかえりみずして、たずねきたらしめたまふ」(『註釈版聖典』八三二頁)と訳されています。悪天候などによって、思い通りに歩みを進められない日々もあるでしょうし、その間に旅人の体調が崩れることも珍しくなかったでしょう。それだけに陸路を自ら歩んで行くことは難事であり、決して気を緩めることはできなかったはずです。しかし、同じ道ゆきであっても乗り物に乗せられるのであれば大きく状況は変わり、旅人の心持ちも楽しく安心なものとなります。いわば、この乗せられる安心が陸路の難行に対する、船路の易行のお心です。

わたしたちは、物事は難しいほうがレベルが高くて、値打ちがあるもののように考えてしまいます。仏教他宗派の命がけの修行にくらべて、浄土真宗の易行のお念仏は、いかにも見劣りするかもしれません。しかし、つぎのように考え直すことはできないでしょうか。現在、携帯電話の画面上で指をすべらせると、インターネットを通じてたちどころにあらゆる情報が表示されます。一昔前は考えられなかった魔法のようなことが、いまでは子どもからお年寄りまで多くの方が、当然のように利用しています。これは技術の進歩によって、多くの人々に使える仕組みがととのったからです。けっして、昔より指の動かし方が上手になったから、あるいは皆が高度な情報技術を習得したから利用できるようになったのではありません。

お念仏は、あらゆる人々に成り立つ易行の仏道として完成し、ひらかれてあったのです。凡夫という仏教的に劣った者を漏らさない、すぐれた救えがととのっているのです。ですから陸路を歩むに対して水路の乗船は、乗せられるものの能力が問われない、ほんとうに安心できる道ゆきだったのです。

龍樹菩薩がひろく説き示した教えは、あなたもわたしもともどもに、本願念仏に乗せられて往く仏道だったのです。

(高田未明)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2016年4月 陸地のあゆみ難けれど 船路のたびの 易きかな 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません

下関組 今月の寺院法座案内

カテゴリー: お知らせ

下関組 今月の寺院法座案内 はコメントを受け付けていません

2016年3月 信心ひとたびおこりなば 煩悩を断たで涅槃あり 法語カレンダー解説

三月の法語は「和訳正信謁」の第七首前半です。

三月の法語は「和訳正信謁」の第七首前半です。

信心ひとたびおこりなば

煩悩(なやみ)を断たで涅槃(すくい)あり

「正信偈」では、

能発一念喜愛心(のうほついちねんきあいしん)

不断煩悩得涅槃(ふだんぼんのうとくねはん)よく一念喜愛(いちねんきあい)の心(しん)を発(ほっ)すれば、煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり

(『註釈版聖典』二〇三頁)

という偈文にあたります。現代語版には、

信をおこして、阿弥陀仏の救いを喜ぶ人は、自ら煩悩を断ち切らないまま、浄土でさとりを得ることができる。

(『教行信証(現代語版)』一四四頁)

と訳されています。

信心ひとたびおこりなば

この「正信偈」のご文について、ある先輩の先生は、「よく・・・・発す」(能発)と詠われるところに注目したいと言われます。それは、「能(よく)」の字が置かれているところに、親鸞聖人の深い感慨の心がうかがわれると言われるのです。

中国浄土教を大成された善導大師が『観無量寿経』を解説くださった『観経疏』の中の「散善義(さんぜんぎ)」に、「深く信ずる心」について説かれる中に、

決定して深く自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、礦劫よりこのかたつねに没し、つねに流転して、出離の縁あることなしと信ず

(『註釈版聖典』二一八頁)

と示されています。

現代語版では、

わが身は今このように罪深い迷いの凡夫であり、ばかり知れない昔からいつも迷い続けて、これから後も迷いの世界を離れる手がかりがないと、ゆるぎなく深く信ずる。

(『教行信証(現代語版)』 一七二頁)

と述べられ、親鸞聖人はこれをその通りに重く受け止められて『教行信証』の「信文類」(『註釈版聖典』二一八頁)などに引用されています。

―私どもは、礦劫のいにしえより迷いの海に浮き沈みを繰り返していて、そこから離脱できる縁は全くなかったのです。そのような私どもに、阿弥陀さまは飽くことなく大慈悲のお育てのみ手を差し伸べてくださって、今やっと「他力の信」に目覚めることができました、という感動の心が「よく・・・発す」のご文になっているのではないか、ということです。「和訳正信偈」のご文では、「信心ひとたびおこりなば」にその感動の心がうかがわれるでしょう。

煩悩を断たで涅槃あり

「煩悩」とは、さとり(正覚)に対する無智からおこるもので、私どもの自己中心的な営みそのものであり、身勝手な欲望(貪欲)や、それが満足できないでいらだちに走る怒り(瞋恚)などに支配されているのが「煩悩具足」の姿であると説明できるでしょう。人間生活の全体が煩悩の活動そのものであります。

釈尊がおさとり(正覚)を完成(成就)されたことを物語る釈尊伝では、「降魔成道」と呼ばれる一段に、「煩悩具足」の凡夫の姿が語られています。釈尊は出家された後の数年間厳しい苦行をされますが、「苦行は心身を痛めるだけだ」と気づかれて、最後の三昧(深い禅定、精神集中)に入られます。その時に、悪魔が釈尊の三昧を妨害するために、乙女の姿をして欲望を駆り立てる誘惑の手を出したり、武力で妨害したりするなど、三昧の邪魔をする物語が語られます。しかし、釈尊はその誘惑や妨害をひとつずつ退けられたといわれます。これは、釈尊の心の中で悟りの道を妨害する「煩悩」がはたらいていたことを意味するとされます。釈尊がこれらの「煩悩」を一つひとつ退けられて、ついに涅槃(正覚)に至られたというのが、仏伝の「降魔成道」すなわち「悪魔を降する(=悪魔を退ける)ことが、道を成す(=涅槃に至る)ことになる」という物語となっています。

このように、「涅槃」とは、煩悩のはたらきがなくなったこと、すなわち煩悩の活動が火を消したように消滅したところで、「悟り(正覚)」が得られたことを意味します。

したがって、自ら悟り(正覚)を求める「聖道門」や「自力の道」では、「正信偈」に言われる「煩悩を断ぜずして涅槃を得るなり」とか、「和訳正信偈」の「煩悩を断たで涅槃あり」ということは不可能なことになります。

このように、「断煩悩」すなわち凡夫が自ら煩悩を断ち切ることは不可能であり、自分の努力で迷いから離脱する道はないということになります。親鸞聖人は、比叡山において二十年もの間、その苦悩の道を歩まれ、絶望に沈まれて法然聖人を訪ねることになられたのでした。そして、この絶望に沈む凡夫に代わって、煩悩を断絶する「行」が、阿弥陀さまの「五劫思惟の願、兆載永劫のご修行」であったこと、その成果が名号「南無阿弥陀仏」に凝縮されて「これを受け取ってくれよ」と喚びかけられていることを教えられたのでした。

すなわち、私の方は、煩悩具足のまま、煩悩を断つことのできないままでありながら、阿弥陀さまのおはたらきによって、名号のはたらきによって、涅槃のさとりを完成(成就)することのできる身となるということなのです。

『歎異抄』の結び(後序)に、親鸞聖人のおことばを引かれています。

聖人のつねの仰せには、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり。さればそれはどの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」と御述懐候ひしことを、いままた案ずるに、善導の「自身はこれ現に罪悪生死の凡夫、礦劫よりこのかたつねにしづみつねに流転して、出離の縁あることなき身としれ」といふ金言に、すこしもたがはせおはしまさず。

(『註釈版聖典』八五三頁)

〔現代語版〕

親鸞聖人がつねづね仰せになっていたことですが、「阿弥陀仏が五劫もの長い間思いをめぐらしてたてられた1 ‥臓をよくよ仁札ごてみるとヽそれはただこの親鸞一人をお救いくださるためであった。思えば、このわたしはそれほどに重い罪を背負う身であっだのに、救おうと思い立ってくださった阿弥陀仏の本願の、何ともったいないことであろうか」と、しみじみとお話しになっておられました。そのことを今またあらためて考えてみますと、善導大師の、「自分は現に、深く重い罪悪をかかえて迷いの世界にさまよい続けている凡夫であり、果てしない過去の世から今に至るまで、いつもこの迷いの世界に沈み、つねに生れ変り死に変りし続けてきたのであって、そこから脱け出る縁などない身であると知れ」という尊いお言葉と、少しも違ってはおりません。

(『歎異抄(現代語版)』四八頁)

このように、煩悩具足のままのこの「私」は、涅槃(正覚)へと出離する縁など全くない身であるのに、阿弥陀さまの大いなる本願のはたらき、「南無阿弥陀仏」として結実した救いのおはたらきによってこそ、この世を離れる時、往生成仏する身となっている、といわれるのです。

「煩悩を断たで 涅槃あり」は、以上のようにいただかれるでしょう。

(佐々木恵精)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2016年3月 信心ひとたびおこりなば 煩悩を断たで涅槃あり 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません

1月24日 若婦の「新年会」が大雪の中、行ないました

その他のギャラリー

1月24日 若婦の「新年会」が大雪の中、行ないました はコメントを受け付けていません

2月5日 婦人会の「新年会」を行ないました

その他のギャラリー

2月5日 婦人会の「新年会」を行ないました はコメントを受け付けていません

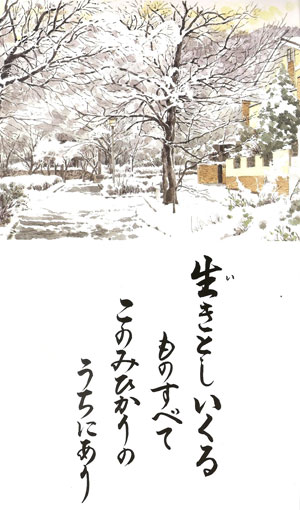

光明寺雪景色

このギャラリーには3枚の写真が含まれています。

2016年1月24日、下関にも大寒波が押し寄せ、光明寺も一面真っ白な雪景色となりました。 雨や雪の日には石段が大変滑りやすくなっております。お参りの際は手すりをお持ちいただき、足元に御注意ください。 春まで … 続きを読む

その他のギャラリー

光明寺雪景色 はコメントを受け付けていません

報恩講 おときの様子

このギャラリーには18枚の写真が含まれています。

2016年1月13日から16日の4日間、光明寺にて今年も御正忌報恩講が執り行われ、たくさんの方がおまいりに来られました。 おときを用意していただいた仏教婦人会、仏教若婦人会の皆さんお疲れさまでした。

その他のギャラリー

報恩講 おときの様子 はコメントを受け付けていません

2016年2月 生きとしいくるものすべて このみひかりのうちにあり 法語カレンダー解説

二月の法語は「和訳正信偈」の第四首後半です。

二月の法語は「和訳正信偈」の第四首後半です。

生きとしいくるものすべて このみひかりのうちにあり

一月の法語(第四首前半)に続くご文で、「正信掲」では、

……一切群生蒙光照(いっさいぐんじょうむこうしょう)

……一切(いっさい)の群生(ぐんじょう)、光照(こうしょう)を蒙(かぶ)る(『註釈版聖典』二〇三頁)

とある句にあたります。

現代語版では、

……すべての衆生は、その光明に照らされる。

(『教行信証(現代語版)』 一四四頁)

とあって、阿弥陀さまの無量無限のひかりに、私ども迷いの中にある生きとし生けるものすべてが照らされている、そのはたらきの中にいだかれてあると、その慶びを詠われています。

一月の法語をいただく中でも触れたように、親鸞聖人は、ご和讃に、「十二光」と示される阿弥陀さまのはたらきを、感動とよろこびをもって詠われています。そのいくつかを取り上げて、この法語を味わうことにしましょう。

無礙の大道

光雲無礙如虚空(こううんむげにょこくう)

一切の有礙(うげ)さはりなし

光沢かぶらぬものぞなき

難思議(なんじぎ)を帰命せよ(『註釈版聖典』五五七頁)

「十二光」について詠う中で、「無擬光」を讃えるご和讃です。現代語訳してみますと、

阿弥陀さまのひかりは輝く雲のようであり、何ものにもさまたげられない大空のようである。すべての障碍(しょうがい)(=煩悩)にさまたげられることなく、そのひかりのはたらきを受けないものはない。はかり知ることのできない「難思議」〔なる阿弥陀仏〕に帰依しなさい。

十二光の中の「無礙なる光」のはたらきを示されて、そのような阿弥陀さまに帰依しなさいと詠います。

私たちの世界では、たとえば、大きなビルが建てられて日照権が侵害されたとか、大自然の素晴らしい眺望が奪われたということがしばしば言われます。また、携帯電話やスマートフォンなどが自在に活用される時代ですが、場所によっては、電波が届かず、音声が途切れたり、映像が消えたりします。このように、私たちの世界では、障害物があれば機能不全になったり、誤動作したりします。

「無礙」とは、さまたげるものがない、障碍となるものがないということで、阿弥陀さまのまなこは自由自在にものをとらえ、その大慈悲のはたらきを邪魔するものは何一つとしてないということなのです。

『歎異抄』第七条には、

念仏者は無磯の一道なり。そのいはれいかんとならば、信心の行者には、天神・地祇(じぎ)も敬伏(きょうぶく)し、魔界・外道も障磯(しょうげ)することなし。罪悪も業報(ごうほう)を感ずるとあたはず、諸善もおよぶことなきゆゑなりと云々。

(『註釈版聖典』八三六頁)

〔現代語版〕

念仏者は、なにものにもさまたげられないただひとすじの道を歩むものです。

それはなぜかというと、本願を信じて念仏する人には、あらゆる神々が敬ってひれ伏し、悪魔も、よこしまな教えを信ずるものも、その歩みをさまたげることはなく、また、どのような罪悪もその報いをもたらすことはできず、どのよ

うな善も本願の念仏には及ばないからです。

このように聖人は仰せになりました。(『歎異抄(現代語版)』 一三頁)

とあり、阿弥陀さまの「無礙なる光」のはたらきがはっきりと示されています。真の法則であり真理のはたらきである如来の威神力の前には妨げとなるものはないということです。

曇鸞大師を讃嘆されるご和讃に、

無擬光の利益より

威徳広大の信をえて

かならず煩悩のこほりとけ

すなはち菩提のみづとなる罪障功徳の体となる

こほりとみづのごとくにて

こほりおほきにみづおほし

さはりおほきに徳おほし(『註釈版聖典』五八五頁)

と詠われています。すなわち、

「無礙のひかりのはたらきによって他力の大信心が得られ、氷のように硬い煩悩がそのまま転じてさとりの智慧となる」

「罪悪や煩悩の障りが悟りの徳の本体となる、ちょうど氷と永のように、氷が多くて水が多くなるように、罪悪や煩悩の障りが多くて悟りの徳が多くなる」

と詠われて、障碍となる「罪障の氷」が多いほど、悟りの「功徳の水」が多くなるとよろこばれ、阿弥陀さまの「無擬なる光」のうちにあることを、このように讃嘆して詠っておられるのです。

大悲ものうきことなし

「正信偈」の終わりに近いところに、源信和尚の『往生要集』のおことばを詠われている偶文があります。

極重悪人唯称仏(ごくじゅうあくにんゆいしょうぶつ)

我亦在彼摂取中(がやくざいひせっしゅちゅう)

煩悩障眼雖不見(ぼんのうしょうげんすいふけん)

大悲無倦常照我(だいひむけんじょうしょうが)

極重の悪人はただ仏を称ずべし。われまたかの摂取のなかにあれども、煩悩、眼を障へて見たてまつらずといへども、大悲、倦きことなくしてつねにわれを照らしたまふといへり

(『註釈版聖典』二〇七頁)

現代語版では、

「きわめて罪の重い悪人はただ念仏すべきである。わたしもまた阿弥陀仏の光明の中に摂め取られているけれども、煩悩がわたしの眼をさえぎって、見たてまつることができない。しかしながら、阿弥陀仏の大いなる慈悲の光明は、そのようなわたしを見捨てることなく常に照らしていてくださる」と〔源信和尚は〕述べられた。

(『教行信証(現代語版)』 一五一頁)

まさに、阿弥陀さまの光明のはたらきが限りない無際限であり、無礙であり、不断にして常にはたらいてくださっているがために、わが身の身勝手なむさぼりなどの煩悩が障りをなそうとしても、常に私を見守り見捨てることがない、と、お示しくださっています。

欧米の篤信の聞法者に、朝夕に「正信偈」をお勤めしながら、この源信和尚のことばの偈文に来ると、「感動のあまり、声が詰まるのです、……」と述懐されているお方がおられます。—-「この偈文は、この私のためにお示しくださったのだ……」と、感極まって涙が出てくる、と言われるのです。

さらにご和讃にも、同じように詠われています。「源信大師 釈文に付けて十首」とされる中に、

煩悩にまなこさへられて

摂取の光明みざれども

大悲ものうきことなくて

つねにわが身をてらすなり(『註釈版聖典』五九五頁)

と詠われる詩頌です。「和訳正信偈」では、第二十七首に、

罪の人々 み名をよべ

われもひかりの うちにあり

まどいの眼には 見えねども

ほとけはつねに てらします

と詠われています。

このように、「正信偈」やご和讃、「和訳正信偈」に、「無礙なる光」の阿弥陀さま、「無量なる光」の阿弥陀さま、「不断なる光」の阿弥陀さまと讃えられる阿弥陀さまの大いなる光明のはたらきを、「このみひかりのうちにあり」と味わわさせていただきます。

(佐々木恵精)

カテゴリー: 法語カレンダー解説

2016年2月 生きとしいくるものすべて このみひかりのうちにあり 法語カレンダー解説 はコメントを受け付けていません