このギャラリーには13枚の写真が含まれています。

お寺の古い写真が出てまいりました。 今は焼失してしまった山門や、航空写真など。おぼえていらっしゃる方はいますか?

●人生は価値ある一瞬

【定価】¥1,080(本体¥1000+税)

不安や迷いは当たり前。

背伸びせずに毎日を精いっぱい生きればいい。

目に見えない大切なものとは、一人ひとり縁によって獲得する べきものですが、私にとっては、仏教の教えです。手っ取り早い解決法にはなりませんが、今さえよければ、自分さえよければという狭い思いを打ち砕く大切な はたらきを持った仏教を手がかりに、現代生活のさまざまな課題に、どう対処することができるかを考えてみました。本書が少しでも人生のヒントになればと思 います。(まえがきより)

大谷光真前門さまが語る、こころ豊かな生き方のヒント。

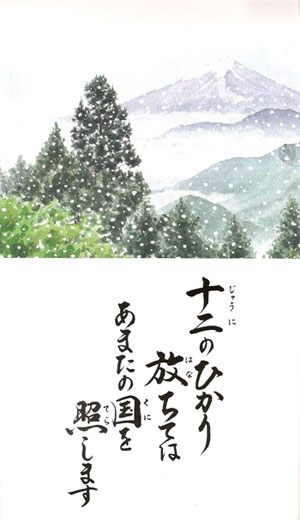

一月の法語は「和訳正信偈」の第四首前半の二句です。

「正信偈」は、親鸞聖人がその結びに「六十行すでに畢(おわ)りぬ。 一百二十句なり」(『註釈版聖典』二〇七頁)といわれているように、二句一行で一詩頌となっていますが、「和訳正信偈」では、インドの讃歌の形式に従って四句で一詩頌となっていて、全三十詩頌、一百二十句と数えられます。一月の法語は、その数え方によって第四首の前半二句ということになり、次の二月の法語にその後半二句が選ばれています。

その法語は、標題の通り、

十二のひかり放ちては あまたの国を照らします

と詠われます。

十二のひかり

「十二のひかり」とは、「正信偈」に阿弥陀さまのはたらきが十二の光で示され、その大いなるはたらきを称讃するとともに、すべての生きとし生けるものがこの光に照らされる……と、阿弥陀さまのおはたらきに出遇っている慶びが詠われます。

「正信偈」では、次のように詠われる一節です。

普放無量無辺光(ふほうむりょうむへんこう)

無碍無対光炎王(むげむたいこうえんのう)

清浄歓喜智慧光(しょうじょうかんぎちえこう)

不断難思無称光(ふだんなんじむしょうこう)

超日月光照塵刹(ちょうにちがっこうしょうじんせつ)

あまねく無量(むりょう)〔光〕・無辺光(むへんこう)、無礙(むげ)〔光〕・無対(むたい)〔光〕・光炎王(こうえんのう)、清浄(しょうじょう)〔光〕・歓喜(かんぎ)〔光〕・智慧光(ちえこう)・不断(ふだん)〔光〕・難思(なんじ)〔光〕・無称光(むしょうこう)、超日月光(ちょうにちがっこう)を放ちて塵刹(じんせつ)を照(て)らす。

(『註釈版聖典』二〇三頁)

現代語版では、

本願を成就された仏は、無量光・無辺光・無 光・無対光・光炎王・清浄光・歓喜光・智慧光・不断光・難思光・無称光・超日月光とたたえられる光明を放って、広くすべての国々を照らし、・・・・・

とあり、「阿弥陀さまは十二の光を放っておられる」と詠って、そのはたらきを讃えられるのです。

さらにそのもとをたどりますと、『無量寿経』阿弥陀さまの別名として「十二光」が説かれ、阿弥陀さまの大いなるおはたらきを「十二光仏」の仏名によって讃えられています。すなわち、釈尊が阿難尊者に向かって「無量寿仏の威神光明」はほかの仏・如来たちのいかなる光明も及びえない、絶大なものであるということを説かれる場面で、

無量寿仏(むりょうじゅぶつ)をば、無量光仏(むりょうこうぶつ)・無辺光物(むへんこうぶつ)・無礙光仏(むげこうぶつ)・無対光仏(むたいこうぶつ)・・・・超日月光仏(ちょうにちがっこうぶつ)と号す。それ衆生ありて、この光に遇ふものは、三垢消滅(さんくしょうめつ)し、身意柔軟(しんいにゅうなん)なり。歓喜踊躍(かんぎゆやく)して善心(ぜんしん)生ず。……

(『註釈版聖典』二九頁)

現代語版では、

無量寿仏を無量光仏・無辺光物・無礙光仏・無対光仏・・・・超日月光仏と名づけるのである。この光明に照らされるものは、煩悩が消え去っても身も心 も和らぎ、喜びに満ちあふれて善い心が生れる。……

(『浄土三部経(現代語版)』五〇頁)

とあります。親鸞聖人は、これをお受けになって、阿弥陀仏の十二の別名「十二光仏」として受け止めるのでなく、阿弥陀さまはどういうはたらきの仏さまであるかということを、十二の光の機能で示されました。それが、「正信偈」の「〈十二の〉光明を放って、広くすべての国々を照らし…」と詠われる句です。

十二のひかりの内容

阿弥陀さまは、その原語からしても「無量寿仏」「無量光仏」と呼ばれているように、もろもろの仏・如来に比べても特別に照り輝く、ひかりのはたらきが絶大である仏さまであるとされ、このように、十二光を放ってあらゆるものを照らしておられると詠われます。それでは、この「十二のひかり」とは、何を意味しているのでしょうか。先哲のご指南をもいただきながら、概略的にその内容をうかがいましょう。

まず「無量光」とは、量ることのできない光で、竪(たて)に(=時間軸で過去・現在・未来にわたる)三世を貫き照らすことに限極がないといわれます。

「無辺光」とは、際限のない光で、横に(=空間的に)十方にわたって照らすことに辺際がないといわれます。

次に「無礙光」とは、何ものにもさえぎられることのない光で、三毒の煩悩(自己中心の心から起こるむさぼり・いかり・愚かさの毒のような煩悩)も障碍(障り、妨げ)となることがないといわれ、この「無礙」なるはたらきがさらに区分されて、以下の九種の光があげられるといわれます。

それら九種とは、対比しうるものが全くない「無対なる光」、最高の輝きをもつ「炎王なる光」、凡夫の欲望・むさぼりを除く「清浄なる光」、凡夫のいかりを除きよろこびを与える「歓喜の光」、凡夫のまどい・愚かさを除き智慧を与える「智慧の光」、常にたえず凡夫の心を照らす「不断の光」、思いはかることのできない、凡夫をそのまま往生せしめる「難思なる光」、説き尽くすことができず言葉も及ばない「無称なる光」、太陽や月など世間の光に超えすぐれた「超日月の光」―これらを含めて全十二の光で、阿弥陀さまの威徳を讃嘆(さんだん)されているわけです。

ご和讃に「十二のひかり」を味わう

「正信偈」も「和訳正信偈」も、日常のお勤め(勤行)で、門信徒の方々や家族とともに唱和し味わいを深めるのに最良の偈文ですが、これに続いて親鸞聖人ご製作のご和讃が唱和されています。それにより親しく法味を味わわれることでしょう。

ご和讃は、七五調の今様形式で詠われる、一首が四句からなる和語の仏法讃嘆の詩歌で、聖人は五百首以上ご製作くださって、私どもが仏法を深く味わい親しむ最良の手立てをいただいています。その中で、浄土往生の教え、信心の慶びなどをまとめられた『浄土和讃』の冒頭に、この「十二光」を詠われた和讃がまとめられています。「讃阿弥陀仏偈和讃」といわれるように、浄土真宗を基礎づけてくださった七高僧の第三祖・曇鸞大師ご製作の『讃阿弥陀仏偈』に基づいて詠われたご和讃で、親鸞聖人は曇鸞大師のご指南によってこの「十二光」を味読されていると、うかがうことができます。

その中のいくつかを拝誦して、この「十二のひかり放ちては あまたの国を照らします」を味わいたいと思います。

一々(いちいち)のはなのなかよりは

三十六百千億(さんじゅうろっぴゃくせんおく)の

光明(こうみょう)てらしてほがらかに

いたらぬところはさらになし

一々のはなのなかよりは

三十六百千億の

仏身(ぶっしん)もひかりもひとしくて

相好(そうごう)金山(こんぜん)のごとくなり

相好ごとに百千の

ひかりを十方(じっぽう)にはなちてぞ

つねに妙法(みょうほう)ときひろめ

衆生を仏道にいたらしむ(『註釈版聖典』五六三頁)

現代語にしてみますと、

「お浄土にある一々のはなのなかから三十六百千億ともいう無限量の光があらゆる世界を照らし、冴えわたるように明らかでとどかないところがない」

「お浄土にある一々のはなのなかから、さまざまな光と同じように三十六百千億という無数の仏がたが現れ、そのお姿は黄金の山のようである」

「はなのなかから現れた仏がたはあらゆる方向にひかりを放ち、常にすぐれた教えを説き広め、あらゆるものを悟りへの道に至らせる」

となるでしょう。「三十六百千億のひかり」とは、お浄土の蓮華は百千億の花びらがあるとされ、それぞれに青・白・玄・黄・朱・紫の六光があって照らしあっていることから、このように詠われます。それは、無量の光を輝かせておられるのが阿弥陀さまであり、お浄土の姿であることが示されているとうかがわれるでしょう。

このように、阿弥陀さまは、「無量寿仏」「無量光仏」といわれるように、「無量の光」をもってはたらいてくださっている、それは、「妙法」すなわち阿弥陀仏の本願の教えを説き広めるためであり、無量のひかり(智慧)、無量のいのち(慈悲)が必要であるのは、目先のことにとらわれ、本願の教えも仏・如来のことも知らずに迷っている衆生、迷いの中の生きとし生けるものが、無量・無数にいるからであります。

仏教にいくらか目を向けながらも迷いの中にある、そのような人びとだけでなく、無宗教の者もその無量の光で照らし導いてくださっている。日本だけではありません、世界中の人びと、あらゆる一切の生きとし生けるものをひとり残らず救い取るはたらきをなされるのですから、無量の教えの姿となってはたらきかけてくださっている、そのために、「無量の光」と示され、「十二のひかり」を放たれるお姿が示されるのです。

(佐々木恵精)

二〇一六(平成二十八)年法語カレンダーは、宗祖親鸞聖人のおことばを味読させていただくことになりました。そこで、現代の私たちにもわかりやすいおことばとして、「和訳正信偈」から珠玉のおことばを味わっていくことにいたします。門信徒の方にとっては、日ごろから親しんでおられる「正信念仏偈(正信偈)」のおことばであり、このカレンダーによってなおいっそうご法義の味わいを深めていただけるよう願われます。

二〇一六(平成二十八)年法語カレンダーは、宗祖親鸞聖人のおことばを味読させていただくことになりました。そこで、現代の私たちにもわかりやすいおことばとして、「和訳正信偈」から珠玉のおことばを味わっていくことにいたします。門信徒の方にとっては、日ごろから親しんでおられる「正信念仏偈(正信偈)」のおことばであり、このカレンダーによってなおいっそうご法義の味わいを深めていただけるよう願われます。

「和訳正信偈」

「正信偈」は、親鸞聖人が開かれた浄土真宗のみ教えに帰依している者にとって、最も親しみ深い偈文(げもん)ですが、聖人のライフワークともいうべき大著『顕浄土真実教行証文類』(以下、『教行信証』と略称)の第二巻「行文類」の末尾に置かれた七言の六十行百二十句から成る讃歌です。聖人はその前書きに、

しかれば、大聖(釈尊)の真言に帰し、大祖の解釈に閲して、仏恩の深遠なるを信知して、「正信念仏偈」を作りていはく

(『註釈版聖典』二〇二頁)

と述べられて、「正信偈」の偈文がつづられています。すなわち、〈釈尊のまことの教えに従い、浄土の道を開かれた祖師がたのご著述を拝読して、仏さまのご恩の深いことを信じ喜んで、この「正信念仏偈」を製作する〉と表明されているところに、聖人が自らのうちにいただかれ、如来への御恩報謝の念からほとばしり出た、「信心のよろこびヽお念仏のよろこびの歌」であることがうかがわれます。

この「和訳正信偈」は、親鸞聖人のみ教えに帰依する真宗十派が共同して伝道活動を進める真宗教団連合が、一九七三(昭和四十八)年の親鸞聖人御誕生八百年・立教開宗七百五十年に際して定めた共通勤行です。一九四八(昭和二十三)年、蓮如上人四百五十回忌の記念事業として本願寺派が制作した「正信偈」の和訳(「意訳勤行」)に、念仏、和讃、回向をつけたものです。

本願寺派の「意訳勤行」には、前半が「しんじんのうた(一)、後半が「しんじんのうた(二)」としておさめられ、日頃から唱和され親しまれています。

「和訳正信偈」の制定にあたっては、

正信偈・和讃は親鸞教徒にとっては、いわば揺籃(ようらん)のうたである。人生の生涯をかけてうれしい時も、悲しい時も親しまれてきた心の故郷でもある。

おもえば、昭和四十八年は聖人ご誕生八百年をお迎えすることであるが、聖人の芳躅を慕いて法雨に浴する流れは、真宗十派を数えて歴史の歩みが続けられてきたのである。なればこそ、この時に当って同じ流れに浴(ゆあ)みしている人々が、揺籃のうた正信謁・和讃を唱和し、一層深く広く心の琴線に触れ合うことは、八百年のご誕生を迎うるに当たって最も意義深いことであろう。

と、その意義がうたわれています。それ以来、真宗十派では門信徒の方々の家庭で、またお寺の本堂で、現代の私たちにもわかりやすい現代語版の「和訳正信偈」を愛唱し、「正信偈」が、より親しく味わわれることとなりました。

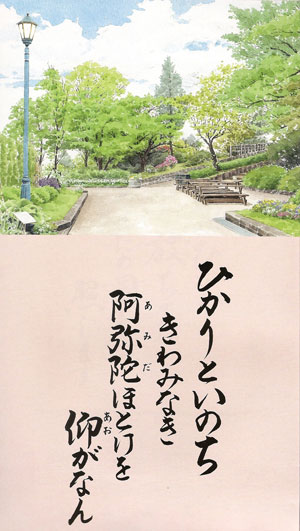

表紙の法語

カレンダーの表紙には、その冒頭の句があげられます。

ひかりといのちきわみなき 阿弥陀ほとけを仰がなん

「正信偈」では、同じく第一行の、

帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい)

南無不可思議光(なもふかしぎこう)

無量寿如来に帰命し、不可思議光に南無したてまつる(『註釈版聖典』二〇三頁)

とある偈文が対応します。『教行信証(現代語版)』では

限りない命の如来に帰命し、思いはかることのできない光の如来に帰依したてまつる。 (一四三頁)

と訳されています。

「正信偈」の中の「帰敬序(ききょうじょ)」とよばれ、阿弥陀如来の大いなるおはたらきに帰依される親鸞聖人が、ご自身の信仰を仏前に表明されたおことばといえるでしょう。

阿弥陀如来、あるいは阿弥陀仏といわれる仏さまは、インドの言葉で「無量」「限りない」を意味する「アミタ」(amita)に、「光明」(ひかり)を意味する「アーブハー」(abha)と「寿命」(いのち)を意味する「アーユス」(ayus)が続いて、「限りないひかりの如来」(amitabha-tathagata)、「限りないいのちの如来」(amtayus-tathagata)を意味します。そこから、その略称の形で、「阿弥陀如来」「阿弥陀仏」というお名前で呼ばれます。『無量寿経』に説かれるように、「あらゆる生きとし生けるものが悟り(正覚)の世界に救われる道を完成(成就)させます」、すなわち「あらゆる生きとし生けるものを必ず救う、さもなければ仏にならない」という大誓願を発されて、その道を完成(成就)され、「限りないひかりと限りないいのちの仏」となり、いま現に私どもに手を差し伸べて、はたらいてくださっている、その仏さまが、「阿弥陀如来」「阿弥陀仏」であり、「無量寿如来」(無量寿仏)、「無量光如来」(無量光仏)であります。「正信偈」の第二句では「不可思議光〔如来〕に南無したてまつる」(思いはかることのできない光の如来に帰依したてまつる)とありますが、これはまさに「無量光如来」を意味しています。

そこで、この冒頭の句は、

ひかりといのちが極まりない仏さまである阿弥陀さまを仰ぎます

と詠って、「阿弥陀さまに帰依いたします」という帰敬の心を、阿弥陀さまの前に宣言するものとなっています。それは聖人ご自身の信心の表明でもありますが、こうして、「和訳正信偈」を唱和する私たちとしては、私たち自身の「信心の表明」ともなるものでもあります。すなわち、阿弥陀如来の御前に、「信心」を表明し「帰依のこころ」をもって讃嘆のことば「正信偈」を、そしてまた「和訳正信偈」を唱和するということになります。

ひかりといのち

ところで、この「ひかりといのちが極まりない」、すなわち「無量光」「無量寿」とは、何を意味しているのでしょうか。

真実の世界(正覚の世界)に到達された仏・如来には、大いなる智慧と大いなる慈悲がそなわっているのですが、それは、あらゆる生きとし生けるもの(一切衆生)を見つめられて悟りの世界「極楽浄土」に生まれる道を究められている阿弥陀さまには、すべてを見通される真実の智慧とそこからはたらき出る大慈悲がそなわっているということを意味します。その智慧がすべてを見通し照らし出すことから、「極まりないひかり」と象徴され、そこにはたらく大慈悲がすべてを包み込むはたらきであることから、「極まりないいのち」と象徴されて、「極まりないひかり(無量光)の仏さま」「極まりないいのち(無量寿)の仏さま」といわれるのです。

それに対して、私ども、この迷いにある者は、目先のものしか見えない、いや、目先のものさえも自分勝手な見方でしか見えない—自分の思い、自己中心的な欲望に支配された見方しかできない—–、と釈尊が厳しく示されたとおり、まさに「無明」の中に苦悩する存在で、「煩悩具足の凡夫」(『歎異抄』後序、『註釈版聖典』八五三頁)であるといわれます。しかも、「煩悩具足の凡夫」であるということすらもわからずにいるのが私どもで、釈尊のお言葉や経典の教えによって、はじめて気づかされ、慚愧(ざんぎ)の念を持つ以外にない、まさに暗黒の中にある存在なのです。それは、あたかも暗闇の中で周囲の状況が見えない、目の前さえも見えない、そんな時に灯りがともされると、一瞬にして周囲がありありと見えて安堵する。ちょうどそのように、煩悩具足の凡夫」は、仏・如来のはたらき、阿弥陀さまの智慧に照らされてこそ、凡夫たることが知らされて、仏道を歩む身となることができます。

仏・如来の智慧は、まさに「極まりないひかり」なのです。また、あたかも母親が幼子をしっかりと見まもっているように、阿弥陀さまが本願のはたらきでしっかり見まもり、「そのまま来いよ」と喚びかけてくださるのが、大慈悲のはたらきであり、その大いなるはたらきが「極まりないいのち」といわれるのです。

この地球上での私どもを振り返りますと、太陽の光や、エネルギーの恩恵は絶大なものであることを痛感します。その光があるからこそ、すべてを見ることができ、その絶大なエネルギーによってこそ、動植物も私どもも生きることができ、生活ができます。真実の悟り(正覚)を求めることについては、地球上のこととは次元を異にしていますが、地球上にその姿を求めると、まさに太陽のはたらきに喩えられるでしょう。たとえば、「大日如来」とは、「太陽のような大いなるはたらきのとたたえる仏名となっています。

『無量寿経』に詠われる「讃仏謁」は、誓願を発して一切衆生を救う道を成そうとする法蔵菩薩が、師仏・世自在王仏に讃嘆のことばを述べつつ、大誓願を宣言する詩頌ですが、その冒頭には、

光顔巍巍(こうげんぎぎ) 威神無極(いじんむごく)

如是焔明(にょぜえんみょう) 無与等者(むよとうしゃ)

日月摩尼(にちがつまに) 珠光焔耀(しゅこうえんにょう)

皆悉隠蔽(かいしつおんぺい) 猶若聚墨(ゆにゃくじゅもく)

光顔巍巍(こうげんぎぎ)として威神(いじん)極(きわ)まりなし。かくのごとき焔明(えんみょう)、ともに等(ひと)しきものなし。日(にち)・月(がつ)・摩尼珠光(まにしゅこう)の焔耀(えんよう)も、みなことごとく隠蔽(おんぺい)せられて、なお聚墨(じゅもく)のごとし。

(『註釈版聖典』 一一頁)

と詠われています。現代語訳には、〔世自在王仏に対面して〕「世尊のお顔は気高く輝き、その神々しいお姿は何よりも尊い。その光明には何ものも及ぶことなく、太陽や月の光も宝玉の輝きも、その前にすべて失われ、まるで墨のかたまりのようである」(『浄土三部経(現代語版)』一七頁)とされます。まさに仏・如来の光明、輝きは太陽や月の光も全く及ばないほどに照り輝いていると詠われ、仏・如来のはたらきの絶大なることが示されています。

この「和訳正信偈」の第一句は、そのような「極まりないひかりといのち」の仏さまである阿弥陀さまに、尊崇の心をもって帰依いたします、と詠って、帰依のこころを示すものであるといただくことができるでしょう。

(佐々木恵精)

平成26年6月6日に専如上人が本願寺第25代門主となられました。

平成28年10月より本願寺では半年間にわたり、第25代専如門主 伝灯奉告法要が勤修されます。

伝灯奉告法要は、宗祖親鸞聖人があきらかにされた「浄土真宗のみ教え」(法灯)を継承されたことを阿弥陀如来と親鸞聖人の御前に奉告するとともに、この法要を機縁として、お念仏のみ教えが広く伝わることを願い、宗門の皆さまに呼びかけて、一人でも多くの方々に参拝していただくことを願いお勤めさせていただく、宗門にとって大切な法要であります。

是非皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください。

ご参加希望の方は光明寺(222-0156)までご連絡ください。

このギャラリーには2枚の写真が含まれています。

第24代即如門主(先代)伝灯奉告法要記念で西本願寺にお参りに行った写真が出てまいりました。 昭和55年5月13日の写真です。ご家族の方が写っていらっしゃいますか? 写真をクリックすると大きな写真で表示します … 続きを読む

価値判断の基準はどこ?

価値判断の基準はどこ?

今月の法語は、和田稠氏の著書『信の回復』(東本願寺出版部)からいただいています。和田氏は石川県生まれ、真宗大谷派浄泉寺住職、石川県立大聖寺高校の校長などを歴任され、二〇〇六(平成十八)年にご往生されました。

この法語で示されているのは、まず何か価値の基準になっているのか、ということです。

法語の中で誡められている「生活の中で念仏」というあり方は、生活の論理を前提とし、その上で念仏申すすがたです。生活が主であり、念仏申すことは従です。

生活によってお念仏が左右されることはありますが、お念仏によって生活が問われることはありません。つまり価値判断の基準は生活にある、と言うことができます。

一方、勧められている「念仏の上に生活かいとなまれる」あり方とは、お念仏を前提とし、その上で生活していくすがかです。お念仏加主であり、生活が従です。私たちの生活は、お念仏によって問われ続けます。つまり、価値判断の基準はお念仏にある、と言うことができます。

これはたとえて言うならば、趣味としてスポーツを行う人の生活と、プロスポーツ選手の生活との違いです。

趣味の人は、生活の許す範囲でスポーツをします。時間や費用などは、生活に支障が出ない範囲であることが原則でしょう。つまり最終的な価値基準は生活にあり、生活を乱す場合は、あきらめることもあり得ます。あくまで生活が主であり、趣味は従であると言えます。

一方プロスポーツ選手は、自らのプレーが万全になっていくように生活を組み立てていきます。日々の生活リズム、食事、トレーニングなど、すべてプロ選手として力を発揮するために細心の注意が払われます。最終的な価値基準はスポーツ選手としてのプレーにあり、そのために、常に生活を問う姿勢が求められます。つまり、プレーが主であり、生活は従です。

お念仏申すことは、もちろん趣味ではありません。プロ選手のように名声やお金が手に入るものでも、厳しいトレーニングなどを必要とするものでもありませんが、お念仏申すこと、そしてお念仏に込められた阿弥陀如来のおこころを価値判断の基準とするとき、私の生活ぶりが問われるのです。

お念仏に問われる

では、お念仏に生活が問われるとは、どういうことなのでしょうか。今月の法語にある「念仏の上に生活かいとなまれる」というあり方はどのようなものでしょうか。

親鸞聖人の「御消息」に次のようなお示しがあります。

まづおのおのの、むかしは弥陀のちかひをもしらず、阿弥陀仏をも申さずおはしまし候ひしが、釈迦・弥陀の御方便にもよほされて、いま弥陀のちかひをもききはじめておはします身にて候ふなり。もとは無明の酒に酔ひて、貪欲・瞋恚・愚痴の三毒をのみ好みめしあうて候ひつるに、仏のちかひをききけじめしより、無明の酔ひもやうやうすこしづつさめ、三毒をもすこしづつ好まずして、阿弥陀仏の薬をつねに好みめす身となりておはしましあうて候ふぞかし。

(『親鸞聖人御消息』第二通、『註釈版聖典』七三九頁)

そもそもみなさんは、かつては阿弥陀仏の本願も知らず、その名号を称えることもありませんでしたが、釈尊と阿弥陀仏の巧みな手だてに導かれて、今は阿弥陀仏の本願を聞き始めるようになられたのです。以前は無明の酒に酔って、貪欲・脱恚・愚痴の三毒ばかりを好んでおられましたが、阿弥陀仏の本願を聞き始めてから、無明の酔いも次第に醒め、少しずつ三毒も好まないようになり、阿弥陀仏の薬を常に好むようになっておられるのです。

(『親鸞聖人御消息(現代語版)』九頁)

お念仏申す身となった人が、無明の酔いから次第に醒め、貪欲・瞋恚・愚痴の三毒の煩悩を好む生活から、次第に離れていく様子が示されています。お念仏が価値基準となってくださり、三毒の煩悩を好んでいた私から、好まない私へと変革されていきます。

貪欲とはむさぼりの心のことです。自らにとって好ましいと思えるものを果てしなく求める心のことです。瞋恚とは燃え上がるような怒り、憎しみの心です。愚痴とは迷いの根本であり、無明ともいいます。真理を知らないおろかさのことです。私たちは縁起の道理を知らず(無明)、それゆえに自分中心の心にとらわれて、自らに都合がよいものを貪り(貪欲)、都合が悪いものを退け(瞋恚)、迷いを深めて(愚痴)います。そして、そのような煩悩の病を治療する薬がお念仏に譬えられています。

仏教をどう聞くか

私たちの物事の受け止め方は、何事も自分に都合良く、見事なまでに仕上がっています。親鸞聖人はそのような私のあり方を「煩悩具足の凡夫」とお示しになりました。

私の勤務先がある京都市には、たくさんのバスが走っています。交通事情によって、バスが時刻表とはわずかに前後して到着・発車することがあります。

自分が既にバスに乗車している時や、バス停で早くからバス待ちをしている時には、時刻表より早いバス運行は歓迎です。ところが、時刻表に合わせてバス停に行ったところ、先にバスが出てしまっていたら、たいへん腹立たしく思ってしまいます。

バスが時刻表より早く運行されることが、立場によって歓迎すべきことになったり、腹立ちに結び付いたりするのです。この時の価値判断の基準は、まさしく自分にとって都合がよいか、悪いか、の一点です。

私たちの物事の受け止め方は、きわめていい加減であり、危険であると言わなければなりません。念仏をこのような受け止め方の延長で考えるのが、今月の法語で誡められている「生活の上で念仏」申すあり方です。

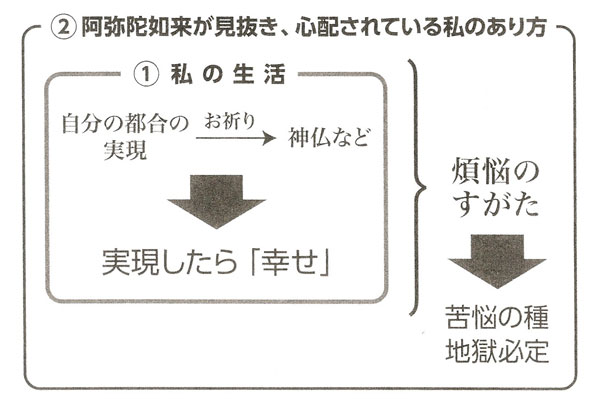

上

の図をご覧ください。私たちの日常の思考は「①私の生活」で囲った部分です。必ずしもお祈りが伴うわけではありませんが、ともあれ、自分の都合の実現が、私たちの「幸せ」です。そして、お念仏や仏さまを自分の都合を実現する、いわば道具としてさえ使おうとします。私たちは自分白身が抱える根深い煩悩を問うことはありません。自分の都合が実現しないと「仏の力もその程度」「神も仏もあるものか」とうそぶくのです。

一方、仏教が問題にしているのは、「①私の生活」の部分全体です。①の部分は、煩悩に振り回されて生きるあり方そのものです。

私たちは煩悩に振り回され、目先の快楽、老・病・死によって壊れる幸せを求めています。阿弥陀如来はそのあり様を見抜き、心から心配されています(図の②の部分)。そして、それに気付くことさえない愚か者に、お名号「南無阿弥陀仏」となって「必ず救う」と喚びかけてくださいます。

お念仏申すということは、私の生活全体が阿弥陀如来に問われるということです。「①私の生活」が煩悩に振り回されているあり様であり、それは苦悩を作り続けるあり方であることが知らされます。自分の都合にとらわれた「①私の生活」が、地獄行き決定の生き方であることを知らされるのです。

愚者になりて

お念仏によって、阿弥陀如来のおこころに出遇い、煩悩に振り回される自分のあり様を知らされるとき、おのずと自らの愚かさを恥じる心が生まれます。お念仏申す身となっても私か煩悩具足の凡夫であることに変化はありません。けれどもそのような私に、煩悩に振り回された生き方をできる限り慎もうとする心が生まれるのです。

親鸞聖人は、このことを先の「御消息」で、

仏のちかひをききはじめしより、無明の酔ひもやうやうすこしづつさめ、三毒をもすこしづつ好まずして

(『親鸞聖人御消息』第二通、『註釈版聖典』七三九頁)

と示されていました。

阿弥陀如来は、私の愚かさを見抜く智慧と、そのような愚か者を救わずにはおれない慈悲をお持ちの仏です。私か称えるお名号には、その智慧と慈悲が込められています。お念仏を申し、煩悩を煩悩として知らされ、生き方が転換されていくことは阿弥陀如来の智慧と慈悲のはたらきに、この私か包まれていることを意味します。

親鸞聖人は法然聖人のお言葉を次のように回想されています。

故法然聖人は、「浄土宗の人は愚者になりて往生す」と候ひし

(『親鸞聖人御消息』第{六通、『註釈版聖典』七七一頁)

今は亡き法然上人が、「浄土の教えを仰ぐ人は、わが身の愚かさに気づいて往生するのである」と仰せになっていたのを確かにお聞きしました

(『親鸞聖人御消息(現代語版)』六一頁)

私たちは、賢くなって阿弥陀如来の浄土に往生するのではありません。親鸞聖人の回想からは、自らの愚かさを知らされることを通して、阿弥陀如来の救いの確かさ、あたたかさを受け止めておられる様子が窺えます。念仏の上にいとなまれる生活とは、そのようなものなのです。

(黒田義道)

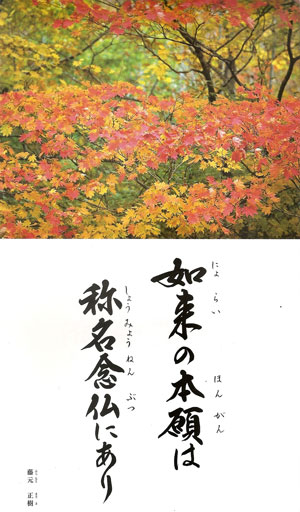

阿弥陀如来の本願

阿弥陀如来の本願

今月は藤元正樹氏の言葉です。藤元氏は一九二九(昭和四)年、兵庫県に生まれられました。真宗大谷派円徳寺住職を勤められ、また大谷派同和推進本部委員、真宗教学研究所研究員などを歴任、二〇〇〇(平成十二)年にご往生されています。

この法語は、二〇〇一(平成十三)年に出版された『願心を師となす』(東本願寺出版部)からいただいています。

さて『無量寿経』には、「私はこんな仏になりたい」という法蔵菩薩の四十八の願いが示されています。法蔵菩薩とは、修行時代の阿弥陀如来のお名前です。そして、この願いが、願いの通りに実現しないならば、決して仏に成らないと誓われています。

この四十八願の中心となるのは、第十八番目の誓願です。これを本願といいます。本願には次のように誓われています。

たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽してわが国に生ぜんと欲ひて、乃至(ないし)十念(じゅうねん)せん。もし生ぜずは、正覚を取らじ。ただ五逆と誹誇正法とをば除く。

(『註釈版聖典』 一八頁)

わたしが仏になるとき、すべての人々が心から信じて、わたしの国に生れたいと願い、わずか十回でも念仏して、もし生れることができないようなら、わたしは決してさとりを開きません。ただし、五逆の罪を犯したり、仏の教えを謗(そし)るものだけは除かれます。

(『浄土三部経(現代語版)』二九頁)

すべての人々に対して、信心(至心信楽してわが国に生ぜんと欲ひて)と称名念仏(乃至十念せん)とが並べて示され、そのような者を必ず往生させる、という内容です。私たちを往生成仏させるはたらきは、お名号「南無阿弥陀仏」に込められ、喚び声となって私に至り届いてくださいます。本願には、そのお名号を信じさせ、称えさせて往生させると誓われているのです。

「お念仏一つ」と「信心一つ」

親鸞聖人がお勧めくださった浄土真宗のご法義は、「お念仏一つ」とも「信心一つ」とも言われます。この場合の「お念仏」とは称名念仏のことです。同じく「一つ」と言いながら、本願には「お念仏」と「信心」が出て参りますので、戸惑われる方もおられるかもしれません。

一見すると、「お念仏一つ」「信心一つ」と異なることが言われているようにも見えますが、別のことを言っているのではありません。信心を離れたお念仏はなく、お念仏を離れた信心もありません。「信心一つ」で往生成仏が決定した人の生活が、「お念仏一つ」の生活となって続いていく、ということなのです。

信心一つが正因

「信心一つ」ということについて、親鸞聖人のお示しを窺うと、例えば「正信掲」に、

正定(しょうじょう)の因(いん)はただ信心なり。

(『註釈版聖典』二〇六頁)

浄土へ往生するための因は、ただ信心一つである。

(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』 一四八頁)

とおっしゃっています。私たちの往生の因は信心一つである、と明確にされています。お名号「南無阿弥陀仏」に込められた「必ず救う」という阿弥陀如来のはたらきが、私の心に届いたすがたが信心ですので、私の往生成仏は、信心が開けおこった時に決定します。

たとえば、「ご本山にお参りしましょう」という呼びかけが私の心に届き、「ご本山にお参りします」という心が生じた時、呼びかけの通り、ご本山にお参りすることが決定します。早速、決定済みのご本山参拝をスケジュール帳に記入しなければなりません。

本願には、信心と称名念仏が誓われていますが、往生成仏の決定は、信心が開けおこった時です。私か行う称名念仏は、信心相続の行であり、私の往生成仏の決定には関わらないと言うことができます。

「乃至」のおこころ

信心が正因であることは、本願において、称名念仏の回数が決まっていないことからも窺うことができます。

本願には称名念仏が「乃至十念」と誓われています。「十念」とは、十声の称名念仏のことです。それに冠された「乃至」は、回数が決まっていないことを示す言葉です。そこで「乃至十念」について、『浄土三部経(現代語版)』では「わずか十回でも念仏して」と現代語訳されています。

親鸞聖人は、本願の「乃至十念」について、二念多念文意』に、次のようにお示しになっています。

本願の文に、「乃至十念」と誓ひたまへり。すでに十念と誓ひたまへるにてしるべし、一念にかぎらずといふことを。いはんや乃至と誓ひたまへり。称名の遍数さだまらずといふことを。この誓願は、すなはち易往易行のみちをあらはし、大慈大悲のきはまりなきことをしめしたまふなり。

(『註釈版聖典』六八六頁)

『無量寿経』の本願の文に、「乃至十念」とお誓いになっている。すでに十念とお誓いになっていることから、一念に限定するのではないと知ることができる。まして乃至とお誓いになっているのである。だから、称名の数は定まっていないと知ることができる。この誓願は、誰もが浄土に往生することのできる他力易行の道をあらわし、如来の大いなる慈悲のお心がきわまりないことをお示しになっているのである

(『一念多念文意(現代語版)』二二頁)

「乃至」の言葉には、「称名念仏の回数は問題ではありませんよ」という阿弥陀如来のお心があらわれているのだ、とお示しです。

阿弥陀如来が称名念仏の回数を問題にされていないということは、称名念仏の回数が、多くても少なくても、極言すればゼロ回であっても往生決定とは関わりがない、ということになります。私たちの往生の因となるのは、信心一つだということが、すでに本願に示されているのです。

このようなことが成り立つのは、私を往生成仏させる力がお名号にあるからです。私の□に称えられているお名号に、私を往生成仏させる力があるのです。称名念仏申すという私の行為と引き換えに往生成仏が決定するのではありません。仮に称名念仏が往生成仏の条件なのであれば、そのような重大事に「乃至」という数を特定しないお言葉が添えられているとは思われません。

信心を得てから、この世のいのちが尽きるまで、称名念仏の回数はさまざまです。回数を問わず、ひとしく救われていく道であることを、親鸞聖人は「大慈大悲のきはまりなきことをしめしたまふなり」とお示しになっています。

「お念仏一つ」

では阿弥陀如来は、どうして本願に称名念仏をお誓いなのでしょうか。信心一つで私たちの往生成仏が決定するのに、なぜ阿弥陀如来は、「名号を称えさせるぞ」とはたらきかけてくださるのでしょうか。

お名号は、阿弥陀如来の救いの力そのものです。そもそも、称名念仏申すはずのない私の口から、「南無阿弥陀仏」が出てきてくださるということは、まさしく阿弥陀如来のはたらきが、私のもとへ届いていることのあらわれです。

このことを思うとき、阿弥陀如来に抱かれているよろこびの思い、感謝の思いが称名念仏となって出てきます。そしてその声を、阿弥陀如来が私を救おうとされる力、お名号として、私たちは聞くのです。

本願の称名念仏は、私たちの心持ちから言えば、阿弥陀如来に救い取られているという感謝の気持ちをあらわすものです。私たちが往生成仏する正因は「信心一つ」であり、その生活は「お念仏一つ」の生活となって続いていくのです。

親鸞聖人は『一念多念文意』において、称名念仏が易往易行の道であることをあらわし、阿弥陀如来の大慈悲心がきわまりないことが示されているのだ、と仰せになっていました。

称名念仏が「易往易行の道」であるというのは、誰でも容易に行うことができ、容易に往生できる道だということです。

称名念仏は、いつでも、どこでも、申すことができます。何か特別の準備が必要な行いではありません。歩きながらでも、横になりながらでも、うれしい時も、悲しい時も、心静かな時も、心乱れた時も、申すことができます。

阿弥陀如来は、私たちの生活が自分中心の心に振り回されたものであることを、見抜いておられます。仮に「心を調えてお念仏申せ」と本願にお誓いであれば大変です。「腹を立てないでおこう」などとどれほど思っていても、「しまった、腹を立てている」と気付くのは、既に腹が立った後です。ことに自分こそが正しいと思えてならない時の怒りは、止めることができません。

私たちは煩悩にまみれ、特別な準備がそもそも不可能です。いつでも、どこでも、特別な準備なしに申すことができる称名念仏を、阿弥陀如来は私たちのために選び取ってくださっているのです。

阿弥陀如来は根深い煩悩を抱えた私を見抜き、周到に本願をお建てになっています。時に悲しみの中で、時に怒りの中で、時にうれしさの中で、折々に称名念仏を申すとき、煩悩の中にある私のすがたを知らされ、また、私をお捨てにならないはたらきを感じるのです。

(黒田義道)

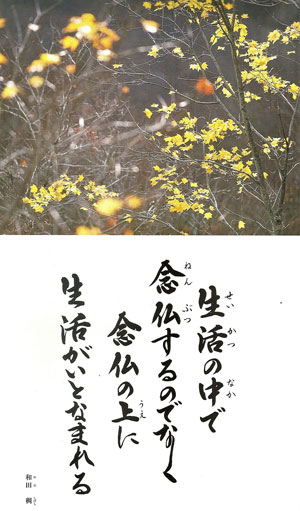

十月は、栗山力精(くりやまりきしょう)氏が寺報「海」二百五十八号に記された言葉です。

栗山氏は一九一七(大正六)年、広島県のお生まれです。}九三九(昭和十四)年に福岡県の円徳寺に入られ、伝道活動に勤しまれました。寺報「海」は一九五五(昭和三十)年に創刊、栗山氏がご往生になる前年の一九八〇(昭和五十五)年には、三百号を数えました。

さて今月の法語では、世俗の論理と仏教の論理が根本的に異なることが示されています。世俗の論理とは、私たちの日常生活での論理ということです。

しばしば誤解を受けますが、仏教は、私たちの願いを思いのままに実現する便利な道具ではありません。また、世俗を巧みに生き抜くための処世術でもありません。もちろん、お寺に参拝したり、仏教を聴聞することで、一時的に気分が落ち着くなどの効用もあるかもしれません。けれども、それは仏教の本質ではない点に注意する必要があります。

では、仏教は何を課題とする教えなのでしょうか。

このことは、若き日のお釈迦さまの物語から窺うことができます。次のような内容です。

カピラ城の王子であったお釈迦さまは、なに不自由ない優雅な生活を送っていました。

ある日、お釈迦さまは馬車に乗って宮殿の外に散歩に出かけました。

東の門からお城を出ると、体が衰えた老人に出会いました。王子であるお釈迦さまの周りには、そうした老人はおりません。お釈迦さまは、御者に「あの人は何という者であるか。他の者と違っているようだ」とお尋ねになりました。そして、御者からそれが老人というもので、年齢を重ねれば、誰もがそのようになることを知らされます。

お釈迦さまはショックを受け沈み込んだ気持ちで、その場から宮殿に引き返されました。

またある日、南の門から出かけると、今度は重い病人に出会います。お釈迦さまは同様に御者に尋ねられ、宮殿に引き返します。またある日、西の門から出かけると、今度は死人に出会います。今度もまた同様でした。お釈迦さまは老・病・死の事実に衝撃を受けられたのです。

そしてまたある日、今度は北の門から出かけました。そこでお釈迦さまは、気高い出家者に出会います。御者から出家者について説明を受け、自ら出家する決意を固められました。

この物語は四門出遊(しもんしゅつゆう)と呼ばれています。お釈迦さまが直面された課題と、出家して求道の生活へと入られた心の動きがあらわされています。

仏教の課題

四門出遊の物語で示されるお釈迦さまの課題は、仏教の課題そのものと言うことができます。

物語の中で、お釈迦さまは老・病・死の事実に衝撃を受けられます。『アングッタラ・二カーヤ』というパーリ語経典には、出家前のお釈迦さまが、次のような反省をされたと記されています。

愚かな凡夫は、自分が老いゆくものであって、また、老いるのを免れないのに、他人が老衰したのを見ると、考えこんで、悩み、恥じ、嫌悪している― 自分のことを看過して。(中略)わたくしがこのように考察したとき、青年期における青年の意気(若さの驕り)はまったく消え失せてしまった。

(『中村元選集【決定版】』 一一巻、」五六頁、春秋社)

さらに、お釈迦さまは、病・死について考察され、「健康時における健康の意気(健康の驕り)」「生存時における生存の意気(生きているという驕り)」が全く消え失せたとされています。

「若さの驕り」「健康の驕り」「生存の驕り」とは、自らの老・病・死に心を向けることができない、私たちのありさまをあらわしている言葉です。科学の進歩により、老・病・死を先延ばしにすることは、いくらか可能になりました。けれども老・病・死から完全に逃れるという希望は、決して満たされることがないままです。お釈迦さまは、老・病・死の事実が他ならぬ自分自身に降りかかることを深く受け止め、ショックを受けられたのです。

世俗の論理を超えて

老・病・死は、私たちにとって代表的な不幸です。なぜなら、老・病・死は、私たちが社会で築き上げてきた財産や、地位や、名誉など、あらゆるものを根こそぎ損ねてしまうからです。

残念なことに世俗で手に入れた物事は、必ず失われてしまいます。そうした不安定なものは、私たちの究極的依り所にはなり得ません。頼りにできないのです。

ところが私たちは、老・病・死の厳しい現実に、なかなか心を向けることができません。そして目先の楽しみを追い、失われる幸せばかりを求めているのではないでしょうか。

栗山氏は次のようにもおっしゃっています。

仏の教えは、この生死(しょうじ)を出ずべき道、生死を離れ出る道を教えるのである。

いままでは生死の中に埋没して、煩悩のとりこになっていて、自分では幸せだと思い込んでいたのである。(「海」二九八号)

煩悩とは自分中心の心のことです。自分自身を悩ませる結果を招く心です。しかし私たちは煩悩に振り回され、その中で自分の「幸せ」を求めています。そして、財産や地位や名誉を得ようとする中で、自分か傷つき、他人を傷つけを繰り返しています。

自分の思い通りにならないと言っては、怒り、悲しみ、その余り、後悔に暮れる行いをしてしまうこともしばしばです。「私が、私が」と他人を押しのけ、ようやく望みを叶えても、世俗の論理の中で得た幸せは、老・病・死によって、結局は失われてしまいます。

世俗の論理で「幸せ」と思える事柄は、誤った思い込みなのではないでしょうか。日常生活の中で、私たちが追い求めている幸せとはどのようなものか、よくよく考える必要がありそうです。

仏教は、煩悩に根ざす世俗の論理を明らかにし、それを乗り越えていく教えなのです。

病院のそばで

お釈迦さまは二十九歳の時に出家され、厳しい修行の末に、さとりを開き、仏と成られました。これは煩悩を断ち、老・病・死がもはや不幸とはならない生き方をされるようになったということです。世俗の論理を離れられたのです。

ところが、私たちは世俗の論理を離れることが不可能です。煩悩に振り回され、止むことがありません。根深い愚かさを抱えているからです。

もう何年も前のことです。事情があって転居することになり、賃貸物件を探していました。不動産屋さんがいくつかの物件を案内してくださいました。その一つに病院に近い物件がありました。高齢者の医療を得意とする病院のようで、窓からは治療に取り組む患者さんやお医者さんの姿が見えました。あいにく希望の条件と合わず、その物件には入居しませんでした。その時に、若い係の方が次のようにおっしゃいました。

「病気の方の姿がいつも見えるのはいやですよね」

気楽に断れるように、という心遣いだったのだと思いますが、本音のようにも思えました。

お断りした理由が別の点にあったこともあり、私は強い違和感を覚えました。もし、私の家族があの病院に通っていると言ったら、どう返答するつもりだったのだろう。そんなことも考えました。

私たちは、お釈迦さまのように、鋭いセンスを持ち合わせていません。老・病・死のように、考えたくもないようなことに話題が及ぶと、すぐに「不吉だ」などと言って話を避けようとします。若い係の方と同様、自分の問題として考えることが、なかなかできません。このように言っている私も、「家族があの病院に通っていると言ったら」とは考えたものの、「私があの病院に通っていると言ったら」とは、考えることができませんでした。私もまた煩悩の海に溺れ、若さ・健康・生存の驕りの中にあるのです。

仏法をあるじとし、世間を客人とせよ

それでは、私たちは世俗の論理のままで生きるしかないのでしょうか。いいえ、そうではありません。蓮如上人のお言葉が思い出されます。

一、仏法をあるじとし、世間を客人(まろうど)とせよといへり。仏法のうへよりは、世間のことは時にしたがひあひはたらくべきことなりと云々(うんぬん)

(『蓮如上人御一代記聞書』一五七条、『註釈版聖典』一二一八頁)

一、「仏法を主とし、世間のことを客人としなさい」という言葉がある。仏法を深く信じた上は、世間のことはときに応じて行うべきものである

(『蓮如上人御一代記聞書(現代語版)』一○一頁)

蓮如上人が仰せになる仏法とは、阿弥陀如来のご本願の救いのことです。阿弥陀如来は、私たちが根深い煩悩を抱えていることを見抜いておられます。そして、世俗の論理の中で苦悩を深める私たちこそ、救わずにはおれないとはたらいてくださっています。

私たちは底なしの愚かさを抱えています。そのような愚者に向けられた「南無阿弥陀仏」を依り所として生きるよりほかありません。阿弥陀如来の智慧と慈悲が込められたお名号「南無阿弥陀仏」は、世俗の論理が行き詰まることを私たちに知らせるはたらきです。そして世俗の論理に迷う私たちを救おうとする、真実の喚び声であるのです。

世俗の論理に合わせ、都合よく仏法を受け止めるのではなく、仏法を中心に、仏法に合わせて世俗での生き方を考え直さなければなりません。

それが、阿弥陀如来の本願を聞信する浄土真宗門徒の生活なのです。

(黒田義道)

戦時下、北海道で強制労働の犠牲となった朝鮮人の「遺骨奉還 70年ぶりの里帰り」が9月11日から実施されます。北海道を出発し、17日に下関で法要・追悼会後、関釜フェリーにて朝鮮半島へとお帰りになります。(以下パンフレット参照)

多くの朝鮮人が最初に降り立った異国の地、関釜連絡船の発着地・下関での最後のお見送りに、市民の皆さん、ぜひご参加ください。

日時:9月17日(木)13時30分~

場所:光明寺 山口県下関市細江町1丁目7-10 TEL:083-222-0156

「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」 宇部市常磐町1-1-9 宇部緑橋教会内

「山口県朝鮮人強制連行真相調査団」 下関市長崎本町1-25

日本とコリアを結ぶ会―下関

↓画像をクリックすると拡大します。