心の問題

心の問題

今月は仲野良俊師(一九一六~一九八八)の『三誓偶(さんせいげ)講話』一九八三年発刊、東本願寺出版部)にある言葉です。師は京都府のお生まれです。大谷大学卒業後、一九四二(昭和十七)年からビルマ(ミヤンマーで日本語学校の教員をされ、一九五六(昭和三十二年より真宗大谷派教化研究所所員をされ、それ以降は教学研究に携わられ、北海道教学研究所所長、教学研究所所長を歴任されました。また、真宗大谷派専念寺住職でもありました。

『三誓謁講話』は、一九六二年に雑誌に発表されました。この時代は池田勇人首相の「所得倍増計画」の下に、物価も所得もどんどんと上がり、三種の神器として憧れであった白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が普及しだした頃です。人びとはより良い生活のために一生懸命はたらき、少しずつ実現していきました。

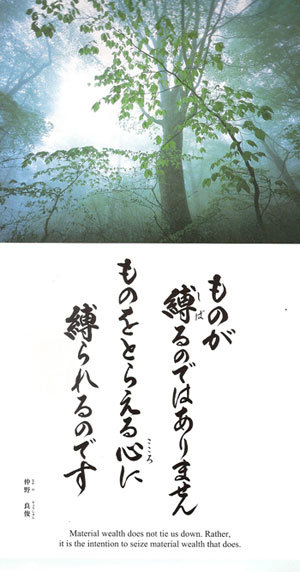

生活がよくなるのはいいことですが、白黒テレビを買えば、カラーテレビ、その次は大きなテレビ、さらには二台目のテレビと欲望は広がります。物を得てしばらくは幸福感がありますが、後は当たり前になり、欲望は大きくなってきます。この欲望となってくる心に注目しないと、物に流されるだけの生活になってきます。

このことを仲野師は、便利な物を手に入れれば、もっと便利な物がほしくなるといい、結局は次々と出てくる欲しい物、必要な物に縛られた生活になっていくとされました。しかしその実は、欲しい物に縛られるのではなく、欲しい物をとらえる私の心に縛られていると言われます。それが今月の言葉です。

物にも事にも縛られて

五十年前に較べて、あまりに物が多すぎて、物は要らないという人もいます。しかし状況はそれほど変わったわけではありません。

「大きな家があれば幸福になる」「あの服を買うことができれば、新しい自分になる」「ケータイを変えれば世界が広がる」などを思って、購入している人は多くいます。時には「あの服が買えないから、楽しくなれない」など、物がないから自分の好まない状態になるという人もいます。また物だけにではなく、「旅行に行けば新しい自分になれる」と思って旅行を繰り返す人、「あの人がいなければ幸福に過ごせる」と思って、その人との関係を断とうとしている人など、旅行する、関係を断つという事にも私たちは縛られています。

今月の言葉は、たまたま物にとらわれて必死になっていた人びとの話をされていたので、このような言葉になったのですが、事についても同様の見解をお持ちだったと『三誓渇講話』から推測されます。

悩みは尽きない

聞いた話です。ある人がいくつもの悩みを克服してこられ、「娘の結婚が終われば悩みはなくなる」といっていました。娘さんが結婚された後しばらくすると、親の体調の悪いことが気になり、十分な治療をしているのか、このまま寝込むことはないのだろうかと悩まれました。親が快復すると、仲のよかった知人の態度がよそよそしくなったことが悩みになりました。この人の予想に反して、悩みは尽きません。おそらくは孫ができたときは元気に育つかと悩まれたと想像できます。

この人は、何故こんなに悩みを抱えて生きていかなければならないのかと考えておられるでしょうが、聞いた限りでは、この人の心が悩みを作っているように見えます。仲野師の言い方では、心が悩みを作り、その心に縛られているように見えます。この心が解放されることは幸せなことです。

煩悩とさとり

私たちを悩み煩わせる心を、仏教では煩悩といいます。煩悩は百八あるといいますが、その中心的な煩悩を三毒といいます。それは貪欲(とんよく)と瞋恚(しんに)と愚痴(ぐち)です。貪欲は決して満足しないむさぼりの心です。瞋恚は思い通り行かなければすぐに出てくる怒りの心です。愚痴は三毒の根本的な煩悩で、自分中心の心です。自分さえよければ他はどうなっても構わないというよりは、自分のことを第一に考える心、自分のことにしか思いが及ばない心です。

三毒を中心とした煩悩が、物事についての悩み苦しみを引き起こすといわれます。この煩悩を自由にコントロールしたり無くしたりできれば、物事に支配されているという心もなくなり、欲望もおのずから変わっていって、安らかな生活ができることになるはずです。お釈迦さまは、煩悩を滅することによってさとりの境地に至ると示されました。

親鸞聖人は、私たちの煩悩の多さを、

無明煩悩(むみょうぼんのう)しげくして

塵数(じゅんじゅ)のごとく遍満(へんまん)す(『正像末和讃』『註釈版聖典』六〇一頁)

と説いて、塵の数ほど満ちているといわれます。これほど多くの煩悩にとらわれた生活をおくっている私たちがいくら修行を重ねても煩悩を滅することは極めて難しいことです。私たちの周りで、修行を成就したという話は聞きますが、さとりを開いたという話は聞いたことがありません。

『正信掲』に「煩悩を断ぜずして涅槃(ねはん)を得る」とありますように、この世界で煩悩を断ちきらなくても、浄土で煩悩を断じて涅槃の仏果を得る道を親鸞聖人はお示しになり、ご自身も実践されました。それは本願の教えのままに信心と念仏によって浄土に往生することです。この信心について聖人は『教行信証』で次のように説かれます。

一つには、わが身は今このように罪深い迷いの凡夫であり、はかり知れない昔からいつも迷い続けて、これから後も迷いの世界を離れる手がかりがないと、ゆるぎなく深く信じる。二つには、阿弥陀仏の四十八願は衆生を摂め取ってお救いくださると、疑いなくためらうことなく、阿弥陀仏の願力におまかせして、間違いなく往生すると、ゆるぎなく深く信じる。

(『顕浄土真実教行証文類(現代語版)』 一七二頁)

一つは、私は罪深い迷いの凡夫であり、はかりしれない昔から迷いの世界から出る縁がないことを信じるとあります。これを機の深信といいます。二つは、阿弥陀仏の四十八願は衆生を摂め取ってお救いくださるから、本願力によって必ず浄土に往生することを信じるとあります。これを法の深信といいます。この二つを二種深信といいます。これは信心が二種類あるということではなく、一つの信心の両面を示しています。さとりに至る因を全くもだない私か、仏にお任せするという信心を示しています。この信心は自身の迷いのすがたがわかるほどに本願力の大きなはたらきがわかり、本願力のはたらきがわかるほどに、自分自身の罪悪性がわかるという面をもっています。

愚かさがわかる

親鸞聖人はご自身のことを「愚禿親鸞(愚かなざんぎり頭の親鸞)」「貪瞋邪偽(とんじんじゃぎ)おほし(貪欲、瞋恚、いつわりが多い)」「小慈小悲もなき身(慈悲心がまったくない)」といわれるのは、本願力に照らされて見えてきたご自身のすがたです。またご自身の愚かさがわかるほどに本願の尊さがわかり、本願のはたらきを確信されたと思われます。

ただ、だからといって、自分の「愚かさ」「貪瞋邪偽が多いこと」などがわかったことが往生の因になるのではありません。往生の因は、本願文にあるように信心です。また誰もが聖人と同じことを感じるのではありません。人それぞれの生活環境によって異なります。欲望の多さに目がいく人もいれば、妬みそねむ心に目がいく人、自分の高慢さに目がいく人もいます。

親鸞聖人が阿弥陀仏のはたらきによってご自身のすがたをご覧になったように、私たちも、自分のすがたが知らされます。それは自分の煩悩を知らされたり、煩悩の生活によっておこした罪悪性について知らされることになりますから、あまりいい話ではありません。しかし、正しく自分を見ることは大切なことだと考えています。

病気を克服した人は私の周りに沢山います。病気にもよりますが、治癒したからといって元々の健康な生活ができるとは限りません。胃、食道を切除した人は、普通の生活をしていても、自分が切除したことを忘れて他の人と同じ調子で飲食していると、後で大変苦しい思いをします。糖尿病で食事の量を規制している人も同様です。病気を治癒した人が自分の立場を忘れても、すぐに反応がありますが、自分の迷いに気付かないと迷いがさらに迷いを生みますから、問題は病気を克服した人より深刻です。

煩悩を知らされて

阿弥陀仏を信じ念仏していく中で、煩悩を知らされるとどのようになるのでしょうか。

もし貪欲がわかると、「欲望の強い自分のすがたが恥ずかしい」「これで満足しなければならない」と思うかも知れません。瞋恚を知らされると、怒る自分を反省して、怒る回数が減るかも知れません。また貪欲、瞋恚から抜け出せない私であると感じるかも知れません。

先にあげた「娘の結婚で悩みは解消する」といっていた人でいえば、自分の心が悩みを作っていることがわかると、生きている限り悩みはついてくるものだと理解されるはずです。それは楽しいことではありませんが、一つの救いです。親の体調が気になったとしても、病院へ行ってもらおうと努力するかも知れませんが、親がもっと元気であればこんなに心配することもないのにと愚痴ることはありません。

京都女子学園の創設者である甲斐和里子さんの歌に、

足ることを知れるひとつは天地の何にもかへぬわがたからなり

(『草かご』百華苑)

があります。念仏の生活の中で欲望を見つめられ、「これで十分」と思う気持ちを得たことが宝であるといわれます。煩悩を知らされて、「これで十分」という満ち足りた心を得ることは豊かな人生につながっていきます。

私たちは甲斐さんのような心境になれるか、貪欲とわかりながら、貪欲の生活を続けるかはわかりません。しかし、貪欲と知ることと知らないこととでは大きな違いがあります。

(村上泰順)