一月の法語は香樹院徳龍(こうじゅいんとくりゅう)師(一七七二~一八五八)の語録からいただきました。

一月の法語は香樹院徳龍(こうじゅいんとくりゅう)師(一七七二~一八五八)の語録からいただきました。

徳龍師は真宗大谷派の学僧で、越後の無畏信(むいしん)寺に生まれ、幼い時から神童の誉れが高かったといわれます。はじめ江戸に出て和漢の学を習い、やがて京都で真宗を香月院深励(こうがついんじんれい)師に師事し、仏教全般についても各種の教義に精通されていたとのことです。

今月のことばは、『香樹院講師語録』(永田文昌堂)から採られました。

称えるままが つねに御本願の みこころを 聞くことになる

梯實圓先生がまとめられた『わかりやすい名言名句 妙好人のおことば』(法蔵館)に、解説付きで紹介されていますので、それによりながら味わわせていただきましょう。

おみのりを聞くとは

『香樹院講師語録』には、徳龍師の深い思慮に富んだおことばが集められていますが、その一つに禅僧の弘海にまつわるエピソードが記録されてあります。

滋賀県木之本(現・長浜市)のあたりに住んでいた禅僧の弘海は、長年禅の修行に打ち込んでいましたが、悟りの境地には至れず悩んでいたとのこと。そんなとき、たまたま長浜の御坊で香樹院徳龍師の法話を聞き、浄土真宗の教えに帰依してお念仏のひととなったそうです。しかし、どうしても阿弥陀如来のおこころに十分に触れることができずに悩んでいた。そこで徳龍師に尋ねます。

「おみのりをたえまなく聞けとのことですが、ご法話のないときはどうすればいいのでしょうか」

すると徳龍師は、

「法話のないときは、いままで聞いたことを思いおこして味わえ。法話を聞いているときだけが聞法ではないぞ」

そのように、さとされたとのことです。

「幸いにもお聖教を読める目をもっているんだから、つねにお聖教を拝見しなさい、それが聞法じゃ。お聖教が拝見できないときは、口につねに南無阿弥陀仏を称えなさい、これも法を聞くことじゃ。……信をうるご縁は、聞思にかざる」

そのように言われて、弘海はさらに尋ねます。

「わが称える念仏が聞法だというのは、どういうことでしょうか。わが称え、わが声を聞くことでございますか」

香樹院徳龍師は、大喝して言われます。

「なにをいうか。わが称える念仏というものがどこにあるか。称えさせてくださるお方がなくて、この罪悪のわが身がどうして仏のみ名を称えることができようか。称えさせるお方があって、称えさせていただいているお念仏であると聞けば、そもそもこの南無阿弥陀仏を如来さまは、何のために御成就あそばされたのか、何のために称えさせておられるのかと、如来さまのおこころを思えば、これがすなわち称えるままが、つねに御本願のみこころを聞くことになるではないか」

このおことばが弘海の心肝に徹して、はっと心が開けたといいます。それからは、お聖教を拝読し、つねにお念仏を拝聴して、

「今称える念仏には、御あるしあって称えさせたもうなり。・・・・称えさせたもうは、たすけたまわんために、ひと声をも称えさせてくださることよ」

と思わせていただく身となった、といわれていたそうです。

今ここに「私」がひと声お念仏を称えるのも、阿弥陀如来のご本願があって称えさせてくださっているからこそ念仏させていただいているのだ、といただかれて、お念仏に聴聞されている弘海のお姿にまみえる思いがいたします。

親のよびごえ 南無阿弥陀

この徳龍師が「お念仏を称えるということは、〔自分でとなえているのでない 如来さまが称えさせてくださっているのだ」とさとされたというエピソードをうかがって、思い起こされるのは、原口針水(しんすい)師(一八〇八~一八九三)という明治の前半に多くの僧俗を教化され導かれた高僧のことです。 原口針水師は肥後の国(熊本県)山鹿郡の光照寺に生まれ、博多・萬行(まんぎょう)寺の曇龍(どんりゅう)師のもとで真宗の奥義を究められたとのことです。さらに、〈これからはキリスト教が日本にもひろがるだろうから、それに対するためにもまずキリスト教を知らねば〉との思いから、長崎の出島まで行って、オランダ人の宣教師についてひそかにキリスト教を学ばれたとのことです。

一八六九(明治二)年、本願寺で真宗義の奥義を研讃する安居(あんご)で、「副講」として『正像末和讃』の講義を担当されましたが、それとともに『旧約聖書』の「出エジプト記」を講義されています。明治期になって神道を「国教」と定めて仏教をきびしく非難する「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」の運動が起こってきたなかで、神道についても深く学んだうえで仏教を護る活動を積極的に進められた気骨ある学僧でもありました。

しかし、針水師の徳をしたって集まるご門徒や信者の方々には、わかりやすい歌によって的確に浄土真宗の「信心」のかなめを示されたのでした。

針水師が七十七歳の喜寿を迎えられたとき、その祝賀の際に色紙に歌を一首書かれて有縁の方々に与えられたとのことですが、お念仏のおはたらきをそのままにうたわれていて、いまもなお多くの方々にしたわれている歌です。

われ称えわれ聞くなれど南無阿弥陀

つれてゆくぞの親のよびごえ

お念仏はこの「私」が称えさせていただいて、この「私」が聞いている、そこにはたらいているのは「南無阿弥陀仏」である。そこにひびいているのは、親さまである阿弥陀如来の「そのまま来ておくれ」と呼びかけてくださっているよび声であるぞ、といわれている、とうかがわれます。

さらに、ことばを加えて、

われ称えわれ聞くなれど南無阿弥陀

つれてゆくぞの親のよびごえ

行け来いの中で 忘るる己かな

とうたわれたとも伝えられています。まさに今月の徳龍師のおことば

称えるままが ご本願の みこころを 聞くことになる

を、ここに味わわさせていただくのです

(佐々木恵精)

智慧と慈悲

智慧と慈悲 私の依りどころ

私の依りどころ

今月のことばは、金子大榮(だいえい)師のことばです。

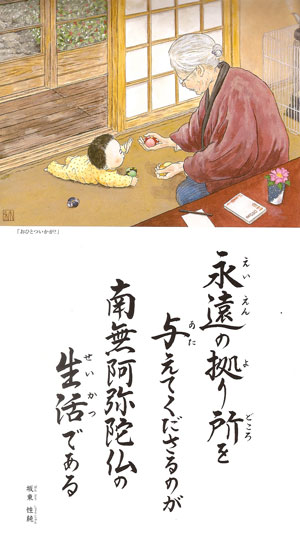

今月のことばは、金子大榮(だいえい)師のことばです。 今月のことばは、東井義雄(とういよしお)先生の言葉です。自由詩というスタイルには、東井先生が感じられ味わっていらっしゃった思いを、その時々のライブ感をもって綴られています。ですから、読むもの聞くもののこころにありありと伝わってくるのでしょう。

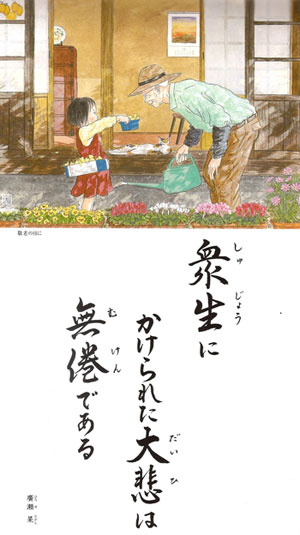

今月のことばは、東井義雄(とういよしお)先生の言葉です。自由詩というスタイルには、東井先生が感じられ味わっていらっしゃった思いを、その時々のライブ感をもって綴られています。ですから、読むもの聞くもののこころにありありと伝わってくるのでしょう。 今月のことばは、暁烏敏(あけがらすはや)師の言葉です。一九三四(昭和九)年、師が五十七歳の時に「教行信証講話」で述べられた言葉です。

今月のことばは、暁烏敏(あけがらすはや)師の言葉です。一九三四(昭和九)年、師が五十七歳の時に「教行信証講話」で述べられた言葉です。