病いは有り難い

病いは有り難い

「人が憂うて優しさができあがる」、「優しい」という言葉には、このような漢字の意味が含まれていると聞いたことがあります。

私の恩師・村上速水先生は、龍谷大学文学部長の要職におられた昭和五十三年一月に脳血栓を患われました。重い後遺症を背負われながらも、「失ったものを悲しむよりも、病によって得たものをよろこびたい」という心で、その後の二十余年の人生を歩んでいかれました。ご病気をされるまでは、厳格なイメージが強く、大学や大学院のゼミの講義で、少しでも教義とはずれた発表をしたり勉強不足の学生には、厳しいお叱りの言葉が出ていました。学問に対して妥協を許さず、あくまでも真理を追究していこうとされる真摯な研究態度が、そうした厳格なイメージにつながっていたように思われます。しかし、病後は、先生の温和なお人柄が印象深く想い出されます。

病気をされたとき、私は大学院に在学中でしたが、すでに講義数も少なく、また自家用車を持っておりましたので、先生が退院された後、週二回の通院の送り迎えをさせていただくことを申し出ました。約一年牛の送り迎えを通じて先生と身近に接しさせていただき、知らず知らずのうちに受けた薫陶(くんとう)と温情は計り知れません。

大学教授という立場にあって、その生命ともいうべき「ものを書く」「言葉を喋る」という二つの機能に障害が生じられたため、闘病のご苦労は、筆舌に尽くし難いものがありました。中でも、長年研究を続けておられた「真宗別途義の研究」を半ばにして断念せざるを得ない状況になられたことは、学者としていかに口惜しい思いをなされたことか、容易に推察できました。

しかし、そういう状況の中にあっても、本願寺の総会所へ聞法に通われることを欠かされませんでした。そして、病気をされて三、四年経った頃、先生が「今でも病気をして嬉しいとは思わないが、この頃になって有り難いと思うようになった」と述懐された言葉は今でも忘れません。それは「病気をしたからこそご法義がよろこばれる。病気は今まで気づかなかったよろこびの再発見である」との味わいからにじみ出た言葉です。

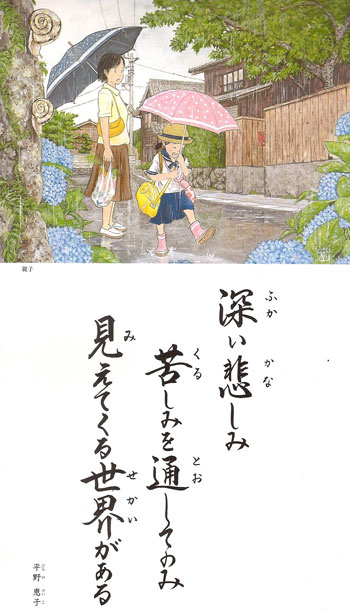

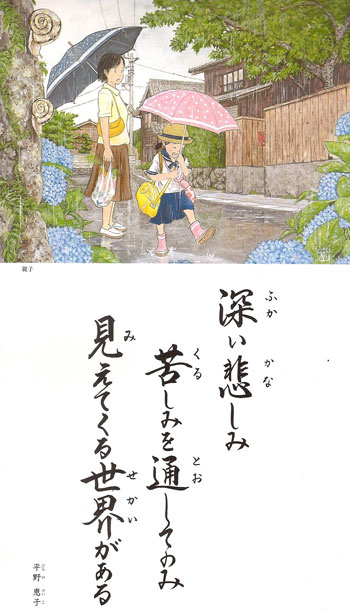

誰もが病気になることを好んではいません。その病気を有り難いと味わうことのできる心の他に、どこに力強い生き方があるでしょうか。如来の本願の大海に帰入すれば、病のままで病が有り難いと受けとめられていく、悪が消滅することなく善に転じられていく、まさに「深い悲しみ苦しみを通してのみ見えてくる世界がある」の言葉通りのことを恩師の先生から教えていただきました。

苦悩の原因

重い病気になったり、愛する人との別れや孤独、思い通りにならなかったりすれば、これらはいずれも苦悩に結びつきます。また人一倍仕事ができ、頭脳が明晰で、社会的に立派に生きていることを誇りにしている人ほど、身体や頭脳や判断力が衰えていくことが辛いでしょう。生きているときだけがすべてであって、死ぬことは惨めでありダメになることであると思っている人ほど、迎える死は最も恐いものになるでしょう。このように優劣を重視するものの見方には、そこに価値を認める度合いが強ければ強いばど、その反動としての苦悩も深くなります。

苦悩の原囚はいろいろと考えられますが、その根本は煩悩にあると説くのが仏教の教えです。三毒の煩悩について存覚上人の『顕名紗(けんみょうしょう)』には、

まづ三毒といふは、貪欲・瞋恚・愚癡なり。貪欲といふは、いろに著し、たからにふけるこころなり。瞋恚といふは、いかりをなし、はらをたつるこころなり。愚癡といふは、無明におほはれ正理にまどひたるこころなり。貪欲を生じ瞋恚をおこすことも、そのみなもとをいへば、みな愚痴よりいでたり。

(『真宗聖教全書三』三二五~三二六頁)

と述べられています。欲しいものを何としてでも手に入れようとする貪欲、怒ったり腹を立てたり妬みを抱く瞋恚、そして道理やものごとをありのままに見ることができない(無明)ために迷いを深める愚痴、これらの三毒の煩悩によって苦悩が生じるのです。したがって、厳しい修行をして煩悩を断ったり、コントロールできるようになれば苦悩はなくなりますが、私たち凡夫にはなかなかできることではありません。また苦悩のどん底にあるときは、願望通りになることによって苦悩は解決すると考えます。新興宗教の勧誘に心が揺らぐのはそのような状態のときではないでしょうか。

苦悩の障りと如来の功徳

浄土真宗の教えは、厳しい修行や願望が適えられることによって苦悩を超えていく教えではありません。親鸞聖人が『正像末和讃』に、

智慧の念仏うることは

法蔵願力のなせるなり

信心の智慧なかりせば

いかでか涅槃をさとらまし

(『註釈版聖典』六〇六頁)

と讃えられるように、「信心の智慧」によって目覚めさせられる中に、煩悩に惑わされて優劣・善悪・損得ばかり重視していた見方の虚しさが知らされ、それに執われない心が具わってきます。優劣・善悪に執われない心には、隣の家に蔵が建ってもあまり腹が立ちません。「よかったね」で済まされます。

聖人は、『教行信証』「行文類(ぎょうもんるい)」に、

しかれば、大悲(だいひ)の願船(がんせん)に乗じて光明の広海に浮びぬれば、至徳の風静かに衆禍(しゅか)の波転ず。

(『同』一八九頁)

と述べて、信心の人を「光明の広海」に浮かぶと言われ、その利益を阿弥陀如来の「至徳の風」によって、さまざまな禍の波が転じられていくことであると示されます。

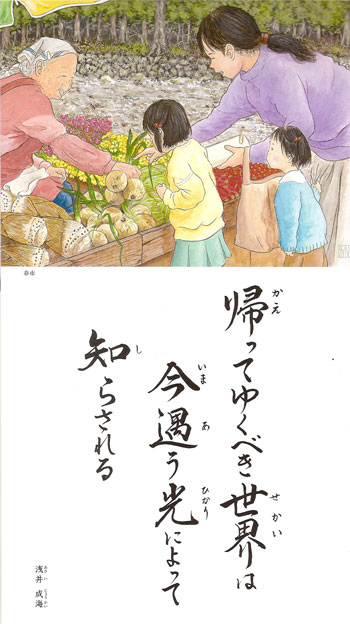

まさに、

罪障功徳(ざいしょうくどく)の体となる

こほりとみづのごとくにて

こほりおほきにみづおほし

さはりおほきに徳おほし

(『高僧和讃』「曇鸞讃(どんらんさん)」、『註釈版聖典』五八五頁)

です。罪業や苦悩の障りと阿弥陀如来の功徳は決して別々のものではなく、本来一体のものです。喩えていえば氷と水のような関係であり、冷たい氷が多ければ多いほど溶けて流れる氷も多くなるように、苦悩の障りが多ければ阿弥陀如来の功徳も多く溶け入ります。

ナムアミダブツは無料(タダ)である。しかし、これを自分のものにするのには高い授業料を払わねばならん。授業料は金じゃない、自分の苦悩である

(『大きな手の中で』八六頁)

苦悩の障りと如来の功徳を巧みに表現された念仏医者・米沢英雄師の言葉です。

善導大師が『観経疏』「玄義分」に諸仏の救いの目当てを示されて、

しかるに諸仏の大悲は苦あるひとにおいてす、心ひとへに常没の衆生を愍念(みんねん)したまふ。ここをもって勧めて浄土に帰せしむ。また水に溺れたる人のごときは、すみやかにすべからくひとへに救ふべし、岸上のひと、なんぞ済ふを用ゐるをなさん。

(『註釈版聖典(七祖篇)』三一二頁)

と述べ、仏の大悲が苦悩の深い人に注がれているのは、ちょうど水に溺れている人を真っ先に救うことと同じことであって、岸の上にいる溺れていない人をどうして救おうとされるであろうかと語られています。いま現に溺れている人、自力で岸にたどりつくことができない苦悩のただ中にいる人を救うのが先であって、溺れていない人は救われる必要性さえありません。

人生、思い通りに物事が運んでいる間は、中々自分をあてにする心は廃りません。

逆に、思い通りにならないという苦悩を何度か体験していく中に、あてにしていた自分はあてにならないのではなかろうかということが少しずつわかってきます。人生での悲しみや苦しみも自分を知るための学びの場であり、そのときこそ聴聞の大きな機会でもあります。

苦悩が苦悩のままで終わらない、背負っている重い荷物が少しでも軽くなる人生を歩むためにも、日頃の聴聞が大切です。聴聞を通して「見えてくる世界」を一つひとつ味わっていただきたいと願っております。

(白川晴顕)

国の文化審議会は5月16日、「本願寺阿弥陀堂」と「本願寺御影堂」を国宝として新規指定、「旧真宗信徒生命保険株式会社本館(本願寺伝道院)」を重要文化財(建造物)の新規指定、「本願寺」として建築郡(阿弥陀寺堂門、御影堂門、経蔵、鼓桜、手水所、総門)を重要文化財の追加指定とすることを文部科学大臣に答申した。この結果、官報告示を経て国宝、重文に指定されることになる。

国の文化審議会は5月16日、「本願寺阿弥陀堂」と「本願寺御影堂」を国宝として新規指定、「旧真宗信徒生命保険株式会社本館(本願寺伝道院)」を重要文化財(建造物)の新規指定、「本願寺」として建築郡(阿弥陀寺堂門、御影堂門、経蔵、鼓桜、手水所、総門)を重要文化財の追加指定とすることを文部科学大臣に答申した。この結果、官報告示を経て国宝、重文に指定されることになる。

縁起について

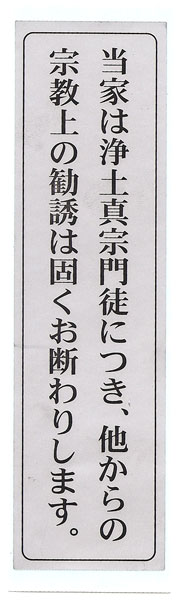

縁起について 皆様からのご要望の多かったご門徒様用のシールをご用意しております。

皆様からのご要望の多かったご門徒様用のシールをご用意しております。