お念仏の声―――わが声に如来のおはたらきが

お念仏の声―――わが声に如来のおはたらきが

「お念仏を称える」というとき、筆者にはいつも思い出される感動の場面があります。それは、昨年(二〇一三年)の法語カレンダーを解説した『月々のことば』でも紹介したことですが、浄土真宗本願寺派の総長を長く務められた豊原大潤師がある祝賀会の席でご挨拶された時のことです。

豊原師は、お祝いの言葉を述べられて、ご自身の近況を次のように述べられました。

私は、高齢になって耳が遠くなりました。自宅にいても家族の会話が全く聞こえません。一人ぼっちでいるような孤独の中での毎日です。そのような中で、ひとりでにお念仏を称えています。念仏申すばかりの生活なのです。ところが、ありかたいことに、自分で称えるお念仏だけは聞こえます。耳元でお念仏が響いてくださっている。これが尊い、ありかたいことです。

私か称えさせていただいているお念仏が耳元で響く、そのお念仏をいただきながら、お念仏のなかに生活させていただいています。お念仏して、阿弥陀さまにまみえながらの一日一日です、ありがたいことです・・・・

と加えられてご挨拶されたのでした。「南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏……」と称えながら、阿弥陀さまの犬慈悲のおはたらきに出遇っておられる、そのお姿に感動をいただいたのです。

「南無阿弥陀仏」――――呼び名に大安堵

名号「南無阿弥陀仏」を称えるお念仏について、次のような説明をよくお聞きします。――幼子が「おかあちゃん!」と、母親を呼ぶ声に、「おかあちゃんはここにいるよ」と母親が応えると、母親の姿が見えなくても幼子は大安心している。「おかあちゃん」という呼び名はその幼子にとって母親の慈愛のはたらきあるものとして響いているのです。しかも、その呼び名「おかあちゃん」までも、母親に育てられていくうちに母親から教えられ与えられたもので、その呼び名を口にして母親の慈愛につつまれて安心しきっている。――「南無阿弥陀仏」と称名念仏するのは、ちょうどこのような幼子が母を呼ぶのと同じように、大慈悲のおはたらきである阿弥陀如来を、しかも阿弥陀如来から与えられた呼び名「南無阿弥陀仏」をいただいて、称えさせていただくところに、如来とともにあることに大安堵する、そのようにいただくことができるでしょう。

法味愛楽の中で

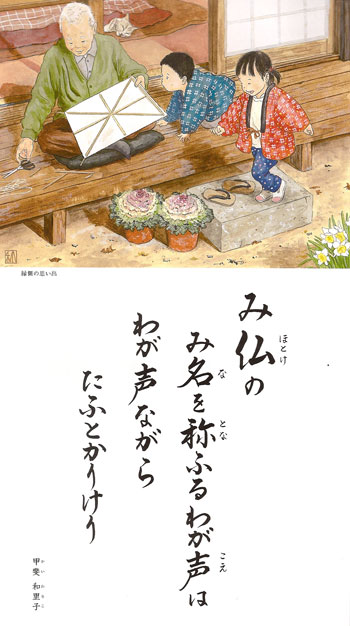

甲斐和里子(かいわりこ)師は、明治の世において、「仏教主義の学校が京都に一つもないのは、まことに申し訳ない」との思いからいち早く顕道女学校を、そして文中女学校を創設され、女子教育に専念されて現在の京都女子学園の基礎を築かれた、我が国の女子教育に大きな足跡を残されたすぐれた教育者でした。本願寺派の宗学者足利義山師のご息女であり、仏法の中に育たれて仏法を深く求め続けられた篤信のお方で、教育の場を離れられた後も日々法味愛楽のご生活でした。その法味をつづられたご著の一つ『草かご』には、お念仏を慶ばれるお姿がありありと著されています。今月の法語の歌についても、幾度かその心境を述べておられますが、その中から、八十九歳の時の一文をここにご紹介し、味わいを深めさせていただければ、と思います。

私の口について申しあげます。もとより総入れ歯で妙な口でございますが、その妙な口からお念仏がおでましくださいます。いかなる大善大功徳よりも一声のお念仏の方がより尊いと聞かしていただいておりますが、さほど尊いお念仏が、ややもすれば人をそしったり、要らぬことを言いちらしたりする下品な下品な私の口から、昼でも夜でも、またこれを書いているただ今でもドンドン御出ましくださるということは誠に不可思議千万で、勿体のうてたまりません。

殊に人なき林の中などで声をたててお念仏していると、なんだか御浄土の如来様と御話をしているように感ぜられだして泣けてくるときがございます。

みほとけの御名を称ふるわが声は わがこゑながら尊かりけり

私の父(足利義山)はじめ、数々の御同行さん方が、心臓麻疹や脳溢血で一声のお念仏も称えずに往生せられたことを見聞し、何となく本意なく思いつづけて居た私か突然重い胆石病にかかり、呼吸も苦しうなって来た時「サアやがて往生じゃ、ここでひとつ大声でお念仏して周囲の人々に安心して貰うてから眼を閉じましょう……」と思いたち、それこそほんまに命がけで努力して見たが遂に不可能であった。再び全快するほどの精力であってさへ右のごとくあったから、他日いよいよの時私は遂に一声のお念仏もよう称えずに往生させていただくかも知れん。されば父はじめその他の学者さんや御同行さんたちもあるいはそうであられたのかも知れん。そうとすればさぞやハガユクおぼしつつ御往生なされたであろうなど思われだして、三十年以前の其の胆石病以来一層ありがたくお念仏させていただかれるようになりました。無学な老人の私でも何の努力も要らず、安らかに安らかに称えさせていただかれる此の南無阿弥陀仏さまのあらせられることのありがたさ嬉しさは、いくら書いても際限がございませんからもうやめますが皆さまお互いに精出してお念仏して、一切有情に仏縁を結ばせてあげましょうではございませんか?

(『草かご(改訂版)』 一八五~一八六頁)

ご自分の口でお念仏しながら、その称名念仏の響きに阿弥陀如来のはたらきがとどいている、阿弥陀如来のみ手が差しのべられている、と感じ取られているお姿が、ありありとあらわされています。「南無阿弥陀仏」とともにあることの尊さを感得しておられるおことばです。

この一文を拝読して、親鸞聖人が『教行信証』の行文類に引用されている元照律師(がんじょうりつし)の『阿弥陀経義疏(きょうぎしょ)』のご文が思い出されます。それは次のようなご文です。

いはんやわが弥陀は名をもって物を接したまふ。ここをもって耳に聞き□に誦するに、無辺の聖徳、識心に攬入(らんにゅう)す。永く仏種となりて頓に億劫の重罪を除き、無上菩提を獲証(ぎゃくしょう)す。まことに知んぬ、少善根にあらず、これ多功徳なり

(『註釈版聖典』 一八〇頁)

現代語版では、次のように訳されています。

まして、阿弥陀仏の名号をもって衆生を摂め取られるのであるそこで、この名号を耳に聞き、口に称えると、限りない尊い功徳が心に入りこみ、長く成仏の因となって、たちまちはかり知れない長い間つくり続けてきた重い罪が除かれ、この上ない仏のさとりを得ることができる。まことにこの名号はわずかな功徳ではなく、多くの功徳をそなえていることが知られるのである。

(『教行信証(現代語版)』九七頁)

このように、「南無阿弥陀仏」という名号が生きとし生けるもの(衆生)をとらえて離さない、それで、み名を聞き口に称えると、如来の尊いお徳が、おはたらきが私どものこころに入り込んでくださる、と言われています。―――甲斐和里子師の歌と『草かご』の一文から、師がお念仏とともにあって如来の大慈悲に抱かれておられるおすがたがここにあるといただくのです。

(佐々木恵精)

失われたつながり

失われたつながり

『仏説無量寿経』に、世の人のあり方を「薄俗(はくぞく)」という言葉で示してあることを思いおこします。

『仏説無量寿経』に、世の人のあり方を「薄俗(はくぞく)」という言葉で示してあることを思いおこします。