み教えを学ぶとは

み教えを学ぶとは

私白身、寺に生まれ育って僧侶となり、気がつけば三十年以上経ちました。周りから見れば、寺に生まれた者が僧侶になるのは、ある意味、当たり前かも知れませんが、私はさほど積極的な意識で僧侶になったわけではないと言わねばなりません。たいへん不謹慎な話で恐縮ですが、「立派な僧侶になるぞ」と高い志を掲げてきたわけではなく、むしろ「嫌だなあ」という意識の方が強かったということです。

寺の長男に向けられる視線が、私には非常に大きな重圧となり、小さい頃はそれが窮屈で仕方ありませんでした。「お行儀がよくて当たり前」、「いい子で当たり前」、「勉強ができて当たり前」などというレッテルを貼られ、いい子でいることを持続するため、ある程度の演技もしていたと思います。仏法や寺に対してそのようなイメージが持たれているのは、よくある話です。つまり、み教えを学んで賢くなる、利口になる、まじめになる、立派になる、優秀になる。このような見方が強いと思いますが、み教えを学ぶとは、いったいどのようなことなのでしょうか。

腹が立たなくなった

以前、ある高名な先生が書かれた法話のなかに、こんなお話がありました。そこに登場してくるのは、不思議なご縁で寺へ参るようになった男性のご門徒さんです。それまでまったく寺へのご縁がなかったその方は、ちょっとしたきっかけから、毎月の寺の常例法座にお参りし、ご法話を聞かれるようになったそうです。ご縁をいただいたことをたいへんよろこび、毎月欠かさず常例法座に参加し、熱心に法話に耳を傾けておられたそうです。

ご縁をいただいてから、二、三年経った頃、そのご門徒さんは住職さんにこう言われたそうです。「私は、お寺にご縁をいただいて、本当によかったとよろこんでいます。毎月の常例法座は、いろいろなお話が聞けて楽しいし、とても勉強になります。それに、お寺へお参りするようになってから、私は腹が立たなくなりました」と。それを聞いた住職さんは、こう言います。「ほう、腹が立たなくなりましたか。あなたの周りの人たちはみんな、できた方ばかりなんですなあ」と。

そうしますと、腹が立たなくなったと言った、そのご門徒さんはおもしろくありません。ほめ言葉の一つもあるかと思えば、そうではなく、周りの人たちのおかけで腹が立たなくなったと言われてしまうわけですから、もう1度こう言います。「いやいや、そうではなくて、私は、お寺へお参りして、法話を聞くようになったおかげで腹が立たなくなったと言ってるんです」と。そうしますと住職さんは、「いや、だから、私は、周りにできた方ばかりがいるから、あなたは腹が立たなくなったんでしょうなあと言ってるんです」と。

つまり、腹が立たなくなった理由を、ご門徒さんは「お寺へお参りし、法話を聞くようになったこと」、住職さんは「周囲にできた方々がいてくれること」と、各々異なって見ているから話がかみあわないようです。このようなやりとりが何回かあった後、自分の言うことがわかってもらえないそのご門徒さんは、かなり語気を荒げ、大きな声でこう怒鳴ります。

「いや、だからぁ、あんたもわからん人だなあ。おれは、お寺へお参りして、法話を聞いたおかげで、腹が立たなくなったと言うとるんじゃあ」と。それを聞いた住職さんは、「あんた、いま、怒ったじゃないか。さっき、腹が立たなくなったって言ったんじゃないのか」と言います。それに対して、ご門徒さんも負けていません。「あんたがいらんこと言うからじゃ」と。住職さんもなかなかのものです。「あんたの周りの人たちは、みんないらんこと言わん人ばかりなんじゃな」と。

「法話を聞いて、腹が立たなくなった」ということに対して、変なほめ言葉でごまかすのではなく、大切なことに気づいてほしいとの思いから、この住職さんはこのような応答をしたのだと思います。もちろん、いつでも、どこでも、好きなだけ腹を立ててもかまわないというような、放逸無漸(ほういつむざん)を言うわけではありませんが、いくら腹を立てないようにしても、縁にもよおされれば、どうしても頭から湯気が立ち上ってしまう私かここにいることに気づいてほしい、という住職さんの強い思いがあったのだと思います。そうでなければ、適当におべんちゃらを言って、無難に済ませておいた方が楽なのですから。

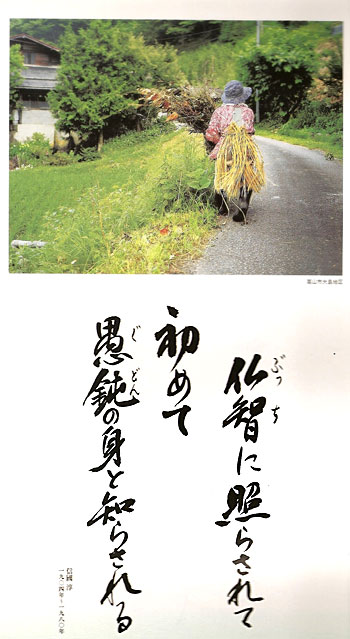

愚者になりて

親鸞聖人は、この私のこんな姿を次のようにおっしゃいます。

「凡夫」といふは、無明煩悩(むみょうぼんのう)われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえずと、水火二河(すいかにが)のたとへにあらはれたり。

『二念多念文意』『註釈版聖典』六九三頁)

つまり、「凡夫というのは、わたしどもの身には無明煩悩が満ちみちており、欲望も多く、怒りや腹立ちやそねみやねたみの心ばかりが絶え間なく起こり、まさに命が終わろうとするその時まで、止まることもなく、絶えることもないと、水火二河の譬えに示されているとおりである」という意味になります。怒りや腹立ちの心が絶え間なく起こり、命が終わろうとするその時まで消えない、そんな本性の私かここにいると知らされます。

親鸞聖人のお手紙のなかに、法然聖人からいただいたお言葉として、「浄土宗の人は愚者(ぐしゃ)になりて往生す」(『親鸞聖人御消息集』『註釈版聖典』七七一頁)と記されています。愚者であるこの私が、愚者のまま往生させていただくことが示されています。そのお手紙のなかには、「さかさかしきひと」という表現があり、それは「いかにも賢明なようにふるまうひと」という意味になります。み教えを聞いて、学んで、「賢明な」人、つまり、賢者になるというのではなく、むしろ、愚者である私白身に気づかされることの大切さを、しっかりと見据えるべきであるということでしょう。

愚者ではなく、賢者になりたがる私かここにいます。ある寺院の伝道掲示板でこんな法語を見つけました。

賢くなることを教える世の中で、自らの愚かさに気づかせてくれる教えが仏法である。

なるほどと思いました。「愚」より「賢」を好み、愚かであるよりも賢くあることを願うのが、私たちが持っているいわば普通の価値観だと思います。もっともな話だと思います。しかし、み教えを聞けば聞くほど、愚者である私が見えてきて、ちょっとした知識(自分としてはかなり膨大な知識)を身につけて賢者になったかのように錯覚してしまう、大きな愚かさのなかにどっぷりと浸かっている私かいることを学ばせていただくのだと思います。聞いて、学んで、上達し、向上していくということは私たちのなかにある最高の価値観の一つですから、そう考えることは当然だと思いますが、学ぶ姿勢や方向性によって、捉え方がかなり違ってくるのではないでしょうか。

「ありのまま」の厳しさ

だいぶ以前のことですが、あるご門徒のお宅に法事に出かけた時にこんなことがありました。その時は、法要もお斉もそのご門徒さんの自宅で行われました。法要が終わり、仏間の隅で私は衣を脱いで、たたんで鞄にしまったりしておりました。お斉の準備をするために、お膳を並べたり、ビールを用意したりしている様子を眺めながら、私は畳の上に座って鞄のなかをごそごそしていました。背後から人の気配がして、「おしょうさん」と呼びかけられて振り向くと、そこに、立派なスーツに身を包んだ男性がにこにこした表情で立っておられました。

その方は、私にこうおっしゃいました。「今日は、ありがとうございました。先ほどのお経は本当にありがたかったです。おしょうさんは素晴らしい声をしていらっしゃいますね。朗々とした大きな声で、とてもありがたいお経でした」と。そのように言われますと私も悪い気はしませんので、「いやぁ、それほどでもありませんよ。恐れ入ります」などと返しながら、内心ほくそ笑んでおりました。

その方は続けて、私にこう尋ねてきました。「お経を唱えている間は、どんなことを考えているのですか。無我の境地ですか、無心の状態ですか」と。私は、これを聞いて、一瞬どう答えればいいのだろうと迷いましたが、あまり白々しい嘘を言うのも嫌でしたので、こんなふうに言いました。「そうですね。お経を勤めている間ぐらい、集中力を高めて、無心の状態、無我の境地になれたらいいのですが、正直言いますと、なかなかそうもまいりません。いろんなことが頭のなかをかけめぐってしまいます。たとえば、今日のお斉はどんなごちそうが出るかなとか、今日は午後も法事があるからお酒は少し控えておかなければ、とか考えてしまいます」と。そうしましたら、その方は、それまでのにこにこした表情が一変して、呆れたような表情になって、首をかしげながら向こうへ行ってしまいました。私の答え方にも問題があったとは思いますが、このような素朴な問いに、瞬時に的確に答えることの難しさを痛感した場面でした。

その男性は、おそらく、お勤めの最中には、雑念も入らずに清らかな心で読経に集中しているということを期待されていたのだと思います。ところが、私が雑念でいっぱいのようなことを言ったものですから、そのギャップに驚いて呆れてしまわれたのでしょう。もちろん、お勤めの最中にさまざまな雑念がいくら混じってもいいということでは決してありませんが、どれだけお経に集中しても、清らかな心にしようとしても、なかなかできない私かいるということを見据えることが肝要であると思います。

阿弥陀さまのはたらきをいただいて日暮らしを続ける私たちは、愚者であり、愚鈍である自身のありのままの姿に気づかされます。それは言い訳でもあきらめでもなく、自身を厳しく問うていく、誠に厳しい眼をいただくということだと思います。「どうせ愚鈍だから」と言い訳するのではなく、愚鈍の身の私だからこそ、阿弥陀さまは決して見捨てずに私にかかりきりになり、その愚鈍を治療する必要もなく、「そのまま」愚鈍の身で往生させていただくんだと味わっております。

(井上慶真)

もう十年近く前のことです。長男が小学校四年生の頃、宿題にローマ字の文章を朗読して、親に聞いてもらうというものがありました。彼が「読むから聞いてほしい」と言うので、私は寝転がったまま聞いていました。

もう十年近く前のことです。長男が小学校四年生の頃、宿題にローマ字の文章を朗読して、親に聞いてもらうというものがありました。彼が「読むから聞いてほしい」と言うので、私は寝転がったまま聞いていました。

いつも一緒に

いつも一緒に