「正信偈」の冒頭二句

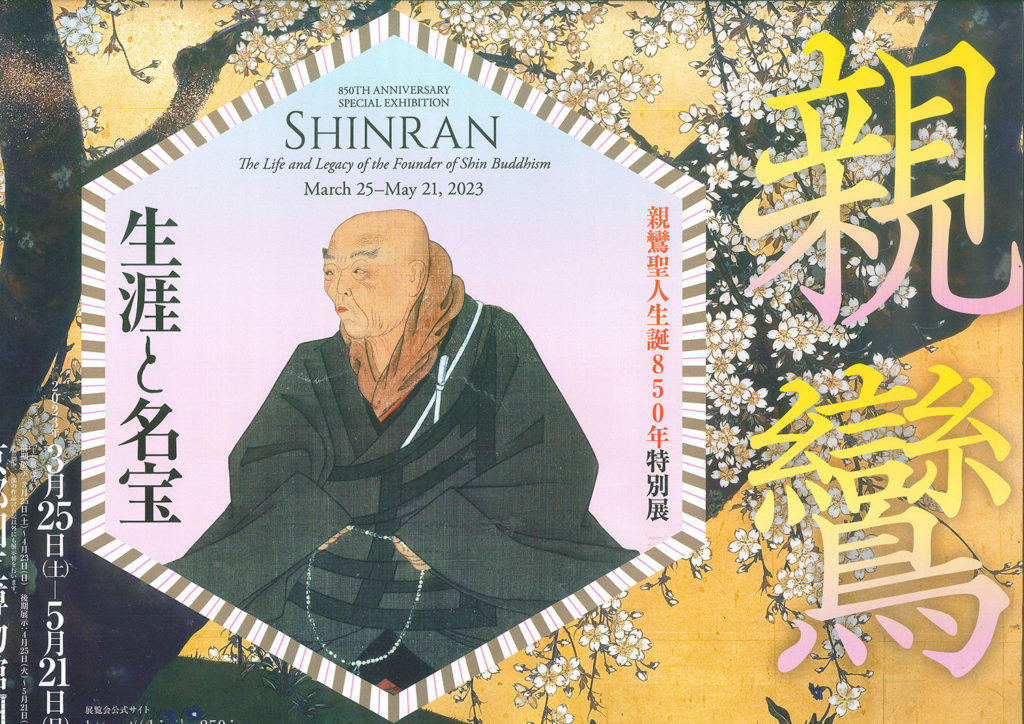

今月のことぼは、安冨信哉師『真宗僧伽論-正信掲を通して』からいただいています。安冨師は一九四四(昭和十九)年に生まれられ、大谷大学教授や真宗大谷派教学研究所所長等の要職を歴任された、親鸞聖人の研究者です。二〇一七(平成二十九)年に往生されています。

本書は、二〇一四年から二〇一六年にかけて行われた、安冨師による「正信掲」の講義録です。「正信偈」は、浄土真宗の宗祖、親鸞聖人が作られた漢文の讃歌で、聖人の教えのエッセンスが詰まっています。その冒頭に、

帰命無量寿如来 南無不可思議光 (『日常勤行聖典』六頁)

(無量寿如来に帰命し、不可思議光に南無したてまつる。『註釈版聖典』二〇三頁)

とあります。今月のことばは、この「正信偶」の冒頭二句を解説されるなかで示されたものです。

「帰命無量寿如来」も「南無不可思議光(如来)」も、ともに「南無阿弥陀仏」を中国語に翻訳した言葉です。「南無阿弥陀仏」とは、インドの古い言葉サンスクリット語の「ナマス「呂ヨ乳」十「アミターユス(ンヨぎ貨回)」もしくは「アミターバ(嶮且{回目}」の音だけを、漢字に写しか言葉です。このうち、「ナマス」は信じ順うことを意味し、中国語では「帰命」などと訳されました。「アミターユス」は「限りない寿命の仏」という意味で、中国語では「無量寿如来」、「アミターバ」は「限りない光の仏」という意味で、中国語では「不可思議光如来」や「無量光仏」等と、それぞれ訳されました。

「南無阿弥陀仏」も「帰命無量寿如来」も「南無不可思議光(如来)」も、阿弥陀如来を異なる表現で示したものということができます。そして、その如来のはたらきは、「いつでも(無量寿)」「どこでも(無量光)」、私たちを摂め取って決して捨てないものなのです。

お名号の実現と阿弥陀如来

さて、阿弥陀如来とは、南無阿弥陀仏という言葉になって私たちに至り届く仏さまです。阿弥陀如来が言葉となって私たちに至るすがたである南無阿弥陀仏を、お名号と呼んでいます。水と氷とが、すがたの違いであって同じものであるのと同様に、阿弥陀如来とお名号・南無阿弥陀仏もまた、二つに分けることができないものです。

このことは、阿弥陀如来が仏さまになられた経緯からうかがわれます。お釈迦さまが阿弥陀如来を讃えられた『仏説無量寿経』によると、阿弥陀如来は仏に成られ五剛は、法蔵菩薩という修行者でした。法蔵菩薩は、すべてのいのちある者を救いたい、という大きな願いを建て、それを実現するための計画を、天文学的な時間をかけて練られました豆劫思世。こうしてできた計画が四十八願と呼ばれる四十八の願いです。法蔵菩薩は、第十八願(本願)を中心とするこれらの願いのうち、ただの一つでも実現しないならば、決して仏に成らないと誓い、永遠ともいうべき長い期間の修行(兆載永劫の修行)の末に、阿弥陀如来という仏に成られました。

四十八願のうち第十七番目の願(第十七願)で、法蔵菩薩は、次のようにご自身の名号(「わが名/わたしの名」、南無阿弥陀仏のこと)の実現について、示しておられます。

たとひわれ仏を得たらんに、十方世界の無量の諸仏、ことごとく沓嵯して、わが名を称せずは、正覚を取らし。 (『仏説無量寿経』、『註釈版聖典』一八頁)

(わたしが仏になるとき、すべての世界の数限りない仏がたが、みなわたしの名をほめたたえないようなら、わたしは決してさとりを開きません。『浄土三部経(現代語

版)』二九頁)

すべての仏がたにはめたたえてもらえるような、すばらしいはたらきである南無阿弥陀仏を実現しよう、という願いです。そのすばらしさとは、すべてのいのちあるものを救うことができる、そのような力・はたらきがある、ということです。

そして、法蔵菩薩が阿弥陀仏と成られ、第十七願がその願いのとおりに実現していることを、お釈迦さまは次のようにたたえられました。

十方恒沙の諸仏如来は、みなともに無量寿仏の威神功徳の不可思議なるを讃

歎したまふ。 (『仏説無量寿経』、『註釈版聖典』四一頁)

(すべての世界の数限りない仏がたは、みな同じく無量寿仏のはかり知ることのでき

ないすぐれた功徳をほめたたえておいでになる。『浄土三部経(現代語版)』七二頁)

お釈迦さまは、阿弥陀如来のお名号・南無阿弥陀仏を「無量寿仏の威神功徳の不可思議/無量寿仏のはかり知ることのできないすぐれた功徳」と言い換えておられます。無量寿仏とは阿弥陀如来のこと、「功徳」とは修行の成果です。

このことから、法蔵菩薩が願いを建て修行された結果、阿弥陀如来という仏に成られたことと南無阿弥陀仏の実現とが、不可分であることがうかがわれます。阿弥陀如来は、ご自身の功徳すべて、言い換えればご自身が丸ごと南無阿弥陀仏になることを願い、それを実現されたのだということができます。今月のことばはこのことを端的に示しています。

阿弥陀如来は、自分中心の心(煩悩)に振り回される私たちを救う、ただそれだけを実現するために仏と成られた方です。自らのすべてをもって、私たちを救うためにはたらいている仏です。阿弥陀如来が活動されるすがたが南無阿弥陀仏なのです。

対面で会うことの意味

ところで、本書が読者の皆さまのもとに届く頃、新型コロナウイルス感染症の流

行はどのような状況になっているでしょうか。

感染の拡大を防ぐために、テレワークやオンライン授業が推奨されました。私か勤務する京都女子大学でもオンライン授業が導入され、その対応に文字どおり必死の努力を続けています。

いくらか慣れてくると、パソコンの画面越しのコミュニケーションにも、便利な一面を感じます。感染症の問題に加えて、移動の手間が省けます。京都にいながら東京での会議に出席できます。ある程度、相手の表情がわかることも、電話にはないメリットです。

けれども、対面のすべてをオンラインで代替できるか、と問われたならば、やはり限界も感じます。私たちは、互いに表情の微妙な変化を感じ合いながら話をします。画面越しでは、そのような微妙なニュアンスが十分には伝わりません。特に、少人数でディスカッションを行う授業などでは、対面授業なら不要と思われる確認を何度も行う必要を感じています。

また、お互いにもともとよく知っている者同士が、オンラインでのコミュニケーションに移行することは容易かもしれません。一方で、打ち解けた人間関係をオンラインでのコミュニケーションだけで新しく作っていくことは、簡単ではありません。新型コロナウイルス感染症拡大のなかにあっても、各国の首脳ができるだけ対面で会談をしようとする理由がわかった気がしました。

こうした動きのなかで、病院等でのオンライン診療が行われるようになりました素人の考えでは、日頃から処方してもらっているお薬を継続してもらう等の診察であれば、オンラインでもよさそうな気がします。

ある機会に、医師のA先生に話をうかがいました。A先生はオンライン診療に不安を感じておられました。ご自身もオンライン診療を経験された上で、画面越しでは、患者さんのいつもとの些細な違いに気がつくことが難しく、病状の変化を見落とすことにつながってしまうのではないかと心配されていました。もちろん、これはA先生の見解であって、医師の回でもさまざまな意見があることでしょう。

ともあれ、より深いコミュニケーションをとるためには、直接、対面することが最上の方法であると思われます。

阿弥陀如来の導き

阿弥陀如来は、自分中心の心に振り回される「煩悩病」を患う私たちに、南無阿弥陀仏を処方してお救いくださいます。この南無阿弥陀仏には、診察も検査もお薬も、手術もリ(ビリも、「煩悩病」を治すために必要なすべての力があります。 親鸞聖人は、阿弥陀如来の薬/お名号・南無阿弥陀仏を、三つの側面から説明されています。思い切って要約すれば、次のとおりです。

二)阿弥陀如来から私たちへの喚び声

(二)阿弥陀如来が私たちを救う慈悲(やさしさ)そのもの

言)阿弥陀如来が私たちを救う智慧(かしこさ)そのもの

お名号は、阿弥陀如来から私たちに対する「煩悩病を必ず治す。いのちの行く末、私にまかせよ」という喚び声です。その切なる勧めが私たちの心に至り届いたとき、私たちは阿弥陀如来の慈悲の力で、やがて必ずお浄土に往き生まれて仏に成る(つまり煩悩病の治癒)身になります。そして、そのことをよろこび、念仏を申しつつその智慧に導かれて生きる身となるのです。

医師が患者を心配して、感染症のリスクを承知で対面での診療を望まれるように、阿弥陀如来も私たちを心配して、お名号となって私たち一人ひとりのもとに自ら出向き、ともにいてくださいます。そうしなければ、重い「煩悩病」である私たちを救うことができないからです。

私たちは阿弥陀如来の教えに出遇わなければ、自らが「煩悩病」であることにさえ気がっくことができません。私たちがそうした重い「煩悩病」の患者であるからこそ、阿弥陀如来はお名号・南無阿弥陀仏となって、私たち一人ひとりのもとに赴かざるを得ないのであり、私たちにピッタリと寄り添い続けるよりほか、救う手立てがないのです。

南無阿弥陀仏は、私たちの心に届いて信心となり、念仏となって口に現れてくださいます。それは、私たちの立場に立っていえば、阿弥陀如来によって明らかにされた私たちの「煩悩病」のすがたをありのままに知らされることであり、阿弥陀如来の確かな導きのなかで、お念仏申す生活が続くということです。

浄土真宗本願寺派における仏教婦人会活動や女子高等教育、社会事業の先駆者であり、歌人であった九條武子さま(一八八七-一九二八)に次の歌があります。

おばいなるもののちからにひかれゆくわがあしあとのおぼつかなしや

(大谷嬉子編『九條武子全歌集 無憂樹(あそか)』八一頁)

武子さまは、大いなる阿弥陀如来に導かれ、ご自身の煩悩に振り回されるすがたを、「おぼつかない足取りである」と省みられました。こうした宗教的内省に立ち、その上でお念仏とともに積極的に社会に関わっていかれました。仏教婦人会の方がたとともに取り組まれた京都女子大学設立運動や、関東大震災の被災者支援等が特に知られています。念仏者の生き方を武子さまから学ぶことができるのではないでしょうか。

(黒田 義道)