皆さんは、自分の人生を支えてくれる大きな世界に出遇っていますか。どんなに反抗しても、どんなに逃げても、どんなに罪深くても、私かどのような状態であろうとも、大きな心で包み込み、支えてくださる世界があるのです。

いだかれて ありとも知らず おろかにも われ反抗す 大いなるみ手に

(『無憂樹(あそか)』八五頁)

これは、九條武子さまの詠まれた歌です。九條武子さまは、明治二十年、西本願寺第二十一代宗主明如上人の次女としてお生まれになりました。兄は、大谷探検隊を率い、中央アジアの考古学的調査に貢献した大谷光瑞師です。明治三十七年(武子さま十七歳)、義姉の壽子お裏方(光瑞師夫人)とともに、仏教婦人会を設立されました。明治四十四年(武子さま二十四歳)、善子お裏方が亡くなられると仏教婦人会の中心となり、全国を巡回し伝道されました。そして、大正九年(武子さま三十三歳)、亡き壽子お裏方とともに計画された、仏教精神を根底とする京都女子高等専門学校(京都女子大学の前身)を設立されました。また、歌人としても有名な方で、先に紹介した歌が収められている『無憂華』をはじめ、『金鈴』『薫染』などの歌集が出版されています。

私が、この歌を聞いてすぐに思い出したのは、孫悟空のエピソードです。孫悟空は、お釈迦さまに自分の力を見せつけようと、肋斗雲に乗って、天の果てまで飛んでいきます。しばらくすると、前に五本の柱が立っていました。これが天の果ての印に違いないど思った孫悟空は、その柱にここまで来たことを証明する文字を残して、お釈迦さまの所まで戻っていきます。そして、天の果てまで行って来て、その証拠に文字を残してきたことを自慢げに話すのですが、実は、その五本の柱は、お釈迦さまの指だったというものです。いかに反抗し、好き勝手に飛び回ったと思っていても、所詮はお釈迦さまのみ手の中に過ぎなかったというのです。

私たちは、阿弥陀さまの真実のはたらきの中に包まれ生かされているにも関わらず、それに気づかず、真実に逆らう生き方しかできていないのです。常に自己中心の心から離れられず、「自分が、自分が」という小さな世界を創り出し、その中で、他人を傷つけ、自分も傷ついて生きているのです。それを迷いといいます。阿弥陀さまは、そんな私たちを見捨てず救わずにはおかないと、常にはたらきかけてくださっています。このような、私たちを包み支えてくれている大きな世界があるのです。その大きな世界に出遇わせていただくことが大切なのです。

晩年の信境をうかがう

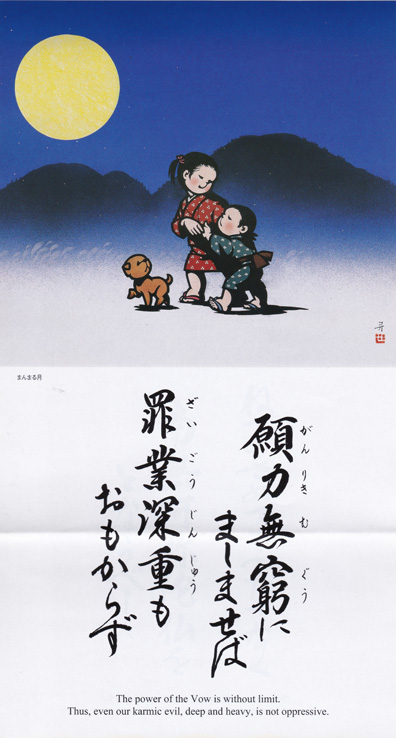

さて、九月の法語は、『正像末和讃』の中の一つ、

願力無窮(がんりきむぐう)にましませば

罪業深重(ざいごうじんじゅう)もおもからず

仏智無辺(ぶっちむへん)にましませば

散乱放逸(さんらんほういつ)もすてられず (『註釈版聖典』六〇六頁)

の前半部分です。現代語に訳してみると、

阿弥陀仏の本願のはたらきはきわまりないので、深く重い罪が重すぎて、救われないということはない。阿弥陀仏の智慧のはたらきは広大無辺であるから、散り乱れた心で勝手気ままな行いをするものであっても見捨てられることはない。

となります。

『正像末和讃』は、その成立が親鸞聖人八十五歳以降とみられ、晩年の信境の深まりがうかがえる和讃です。この和讃は、正覚法印の『唯信鈔』の、

仏力蜘窮(ぶちりきむぐ)なり、罪業深重のみをおもしとせず。仏智無辺なり、散乱放逸のものおもすつることなし。ただ信心を要とす。そのほかおばかりへりみざるなり。 (『真宗聖教全集』第二巻<宗祖部>七五〇項

によって、作られたものです。

願力無窮 仏智無辺

和慶を昧わってみましょう。まず、前半の「願力無窮にましませば 罪業深重もおもからず」について、「願力」とは本願力。つまり、阿弥陀さまがすべての人を必ず救うと願いはたらいてくださっている、。そのはたらきのことです。それが「無窮」、つまり、極まり(窮まり)が無いので、『罪業深重もおもからず』、深く重い罪が重すぎて、救われないということはないというのです。阿弥陀さまのはたらきにくらべたら、私の罪など全然重くない。どんな重い罪であっても、阿弥陀さまのはたらきは、それを上回り、救いとってくださるのです。

そして、後半の「仏智無辺にましませば 散乱放逸もすてられず」の「仏智」とは、阿弥陀さまの智慧のはたらきのこと、「無辺」とは、無辺際(際、辺が無い)、限定が無い(無限)という意味です。つまり、阿弥陀さまの智慧のはたらきは広大無辺で、あらゆる所に行き渡るというのです。また、「無辺」には、辺見(偏見)が無いという意味もあります。偏った見方をせず、ありのままに見るという智慧の内容を表しています。それは分け隔てをしないということにつながります。

どんな人間であろうと、分け隔てなく平等に救ってくださるのです。阿弥陀さまの智慧は、大悲の智慧ともいわれるように、必ず慈悲としてはたらきます。智慧のはたらきは、そのまま慈悲のはたらきでもあります。智慧とは、ありのままにものを見る力です。阿弥陀さまは智慧の眼で私たちを見てくださいますから、善悪・賢愚などの分け隔てをされません。それを仏智無辺といわれているのです。

「散乱放逸」とは、散り乱れた心で勝手気ままな行いをすることですが、親鸞聖人は、「散乱放逸」の左側に小さい字で註釈を加えてくださっています。それを左訓と呼んでいます。それによると、

散り乱る、ほしきまゝのこゝろといふ

(「文明本」『浄土真宗聖典全書』第二巻〈宗祖篇上〉四八七頁・原片仮名)

とあります。つまり、散り乱れ、勝手きままな心のことです。また、別の写本の左訓には、

我らがこゝろの散り乱れて悪きを嫌はず、浄土に参るべしと知るべしとなり

(「国宝本」同頁・原片仮名)

とあります。散り乱れた悪い私の心を嫌わず、浄土に参らせていただけるというのです。これが「散乱放逸もすてられず」の意味です。

「散乱放逸」という言葉を聞いて、お釈迦さまに反抗し、好き勝手飛び回っている孫悟空のことが思い浮かびました。そして、その孫悟空も結局はお釈迦さまの手の中から抜け出すことはできなかったのです。そのことが孫悟空のことではなく真実に背き、自己中心の心に振り回されて、自分勝手に生きているこの私か、阿弥陀さまのみ手の中に包まれ支えられていることと、重なったのです。

仏さまを悲しませない生き方

この和讃では、「願力無窮」と「仏智無辺」が阿弥陀さまのはたらきを表し、「罪業深重」と「散乱放逸」が私の悲しいあり方を表しています。そして、その悲しいあり方をしている私か、阿弥陀さまのはたらきによって救われていくのです。

「罪悪深重もおもからず」「散乱放逸もすてられず」のお言葉は、罪悪深重でいい、散乱放逸でいい、といっているのではありません。でもそれが、偽らざる私の現実の姿なのです。いや、そのことにさえ気付いていない私かいるのです。そんな私か「願力無窮」「仏智無辺」に出遇った時、「罪悪深重」「散乱放逸」の私が見えてくるのです。そして、そんな私のあり方を問題とすることなく包み込んでくださる大悲の心に出遇った時、少しでも仏さまを悲しませない生き方をしようという思いも出てくるのです。それは、ちょうど親の愛情に触れた時、自分が親不孝者であることが知らされると同時に、少しでも親に迷惑をかけない生き方をしようと思うのに似ています。仏(親)さまを悲しませない生き方をするのは簡単ではありませんが、その思いが私を少しずつ正しい方向に導き、お育てくださるのです。

私たちの人生を支えてくれる大きな世界。普段はそんなことを考えることもなく、自分勝手に生きています。そして、知らぬ間に多くの人を傷つけ、多くの罪を犯しています。その罪の重さはとても重い(罪悪深重)。しかし、阿弥陀さまの本願のはたらきは極まりなく(願力無窮)、私の犯しか罪の重さもものともせず、救いとってくださいます。阿弥陀さまの智慧のはたらきは広大無辺であり(仏智無辺)、散り乱れた心でどこに向かっていようとも(散乱放逸)、決して見捨てず救い取ってくださいます(正しい方向に導いてくださいます)。私かどんな状態にあろうとも、阿弥陀さまの手の中にあるのです。そんな世界に出遇った時、安心して生きぬくことができるのです。

最後に、この和讃と同じように、悲しいあり方をしているこの私か、阿弥陀さまのはたらきに包まれて生かされている安心を詠んだ歌を紹介しましょう。この和讃の直前にある、次の和讃です。

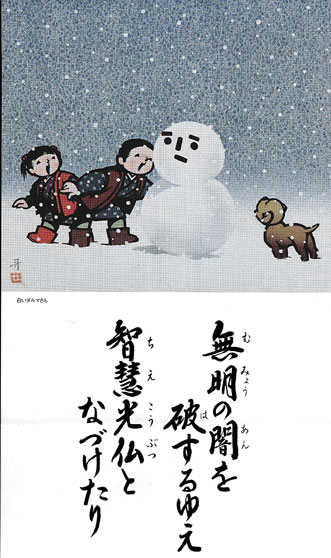

無明長夜(むみょうじょうや)の灯矩(とうこ)なり

智眼(ちげん)くらしとかなしむな

生死大海(しょうじだいかい)の船筏(せんばつ)なり

罪障(ざいしょう)おもしとなげかざれ (『正像末和讃』『註釈版聖典』六〇六頁)

訳してみると、

阿弥陀仏の本願は、煩悩に振り回され、真実が見えず迷っている私たちの、暗く長い闇を照らす大きな灯火である。智慧の眼が暗く閉ざされているといって、悲しむことはない。阿弥陀仏の本願は、迷いの大海を渡す乗物(船筏)である。罪の障りが重いといって嘆くことはない。

となります。ともに味わわせていただきたい和讃です。

(小池秀章)