はじめに

三月のことぼは、原口針水和上のお言葉です。針水和上は、江戸時代末期の文化五(一八〇八)年に今の熊本県山鹿の光照寺に生まれました。幼名を妙丸といい、母親と四歳で死別し、五歳から僧侶になる勉強を始めたそうです。七歳で基本的な経典を学び、九歳のときには四書五経を勉強し、十二歳から十四歳の間には父親と叔父からお経の解釈を学んだといいます。

その後、名前を得慶と改め、二十三歳からは福岡の万行寺で七里曇龍師に師事しましたが、曇龍師が亡くなると故郷の光照寺に戻ってきました。その頃にはすでに学僧として全国に名前が知られる存在となっていました。その後三十六歳で光照寺の住職となりますが、全国からその学問の深さを聞きつけてお坊さんが訪れるようになり、光照寺の前の細い参道が人通りの絶えない広い参道になったといわれています。やがて西本願寺や龍谷大学の要職に就き、またその間、慶応三(一八六七)年には本願寺派司教となり、神道を主体として仏教をそこに統合しようとする政府の動きに対して、本願寺を代表して厳しくその政策を批判し、弟子であった島地黙雷らとともに仏教を擁護していきました。

針水和上の博学ぶりは真宗、仏教にとどまらず、キリスト教や神道にも及びます。それは単に博学というだけではなく、江戸から明治にかけて日本中が変革の嵐に包まれるなか、キリスト教が日本に広まるであろうこと、天皇制の下、神道が力を強めて行くであろうことを予見してのことだったといいます。一八六九(明治二)年の安居(本願寺の法会)では、副講者として『正像末和讃』の講義とともに『旧約聖書』「出エジプト記」の講義を行っているのは有名な話ですが、一八七三(明治六)年には本願寺派勧学を命じられ、安居での講義は六回に及んだといいます。その後も和上は積極的に活躍されるのですが、一八九三(明治二十六)年にあやまって負ったかすり傷がもとで、六月十二日に往生の素懐を遂げられました。

ちなみに「針水」という名は、福岡の万行寺で七里曇龍師に師事していた頃に曇龍師が付けた名前で、提婆達多と龍樹菩薩の物語に由来しているといいます。

提婆達多がある日、龍樹菩薩に仏教の解釈について論議を申し入れたところ、提婆達多の悪評を聞いていた龍樹菩薩は、鉢いっぱいに水を入れて提婆達多を待っていました。やってきた提婆達多に対して龍樹菩薩が鉢の水を指さすと、提婆達多は一本の針を取り出して水のなかに放り入れたのです。その針は鉢の底に沈んでいきました。龍樹菩薩が指さした鉢いっぱいの水は龍樹菩薩の智慧の深さを示していたのに対して、提婆達多が放り入れ鉢の底に沈んでいった針は、龍樹菩薩の智慧の底を見極めたという答えだったのです。龍樹菩薩は「提婆達多は利口だ」という感想を漏らしたといいます。この故事から、知恵深い僧となるようにとの願いを込めて、曇龍師は針と水とて「針水」と名づけたといわれています。

今月のことばである。

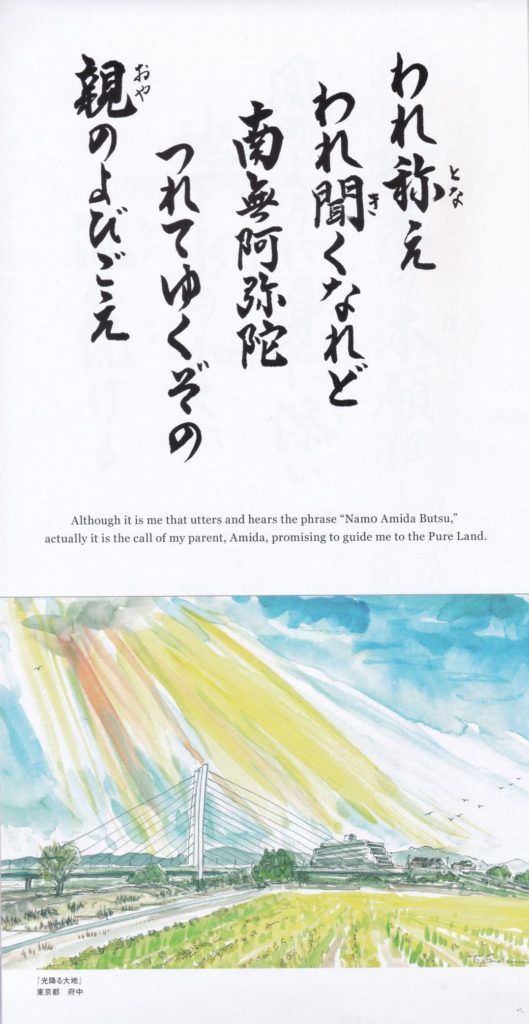

われ称えわれ聞くなれど南無阿弥陀仏

つれてゆくぞの親のよびごえ

(梯賓圓著『わかりやすい名言名句 妙奸人のことば』三一七頁、法蔵館)

の歌は、針水和上が、七十七歳の喜寿を祝った折、有縁の人々に色紙に書いて与えられたというもので、今も多くの人々に親しまれています。

親の喚び声

今月のことばの意味は、「私か称え、またその自分の声を私自身が聞くのだけれど、この南無阿弥陀仏は、お浄土に連れて行くぞといわれる親さまの喚び声に他ならない」ということです。私の声がそのまま阿弥陀さまの喚び声だというのはどういうことでしよう。

今ちょうど、嫁いだ娘が里帰り出産で帰ってきています。産後一ヵ月少ししたら大阪に帰る予定でしたが、折しも新型コロナウイルスが大阪で爆発的に感染拡大し、もう生まれて三ヵ月になりますが、なかなか帰れないでいます。小さな命で、周りがいろいろなことをしてあげないといけないのに、赤ちゃんは泣くことしかできません。ときには、何ということはなくただぐずっているだけのようなこともあります。娘が何かしていて手が離せないようなときには、私と坊守がなんとかあやそうとするのですが、なかなかどうしてうまくいきません。ところが母親というのは偉いもので、「はい、お母さんですよ。大丈夫、大丈夫」といいながら抱っこをすると、安心したような顔でピタリと泣き止みます。不思議なもんだなあ、ちゃんと親がわかるんだなあ、と思って眺めてますと、娘は何度も「はい、お母さん。大丈夫、大丈夫」と繰り返しています。そのことに気づいてから何とはなしに見ていると、同じような言葉を繰り返し繰り返しいいながら、赤ちゃんをあやしているのです。

その様子を見ながら、やがてこの赤ちゃんも言葉を話すときが来るのだろうけれど、そのときはやはり「お母さん」とか「ママ」とかを一番最初にいうんだろうなあと思いました。私の口をついて出るお念仏のご法話で、昔はよく梓みちよさんの「こんにちは 赤ちゃん」の歌が例えに使われていました。赤ちゃんが「ママ」というのは、親が先に「ママよ、ママよ」と呼びかけているからだと。でも、娘が赤ちゃんをあやしているのを見ていると、それだけではないように思います。おそらく「はい、お母さん。大丈夫、大丈夫」というその「お母さん」という言葉のなかには、「まかせなさいよ、大丈夫よ」ということが込められており、その「まかせなさいよ、大丈夫よ」ということが込みで赤ちゃんには届いているのではないでしょうか。

いずれこの赤ちゃんが「お母さん」と呼ぶとき、その「お母さん」には、先に「大丈夫、まかせなさいよ」という母親の呼びかけがあり、それが全部つまって赤ちゃんの「お母さん」という言葉になっているのでしょう。

本願招喚の勅命

私の称えるお念仏が、そのまま阿弥陀さまが私をつれていくぞといわれる喚び声である。そのことを明らかにされたのは親鸞聖人でした。『教行信証』「行文類」には、

しかれば、「南無」の言は帰命なり。……ここをもって「帰命」は本願招喚の勅命なり。 (『註釈版聖典』 一七〇頁)

とあります。(親鸞聖人の)「六字釈」といわれる箇所です。「本願招喚の勅命なり」といわれるのは、私たちの称える「南無阿弥陀仏」が如来さまの私に対する喚びかけであるということです。この喚びかけについて、善導大師は『観経四帖疏』に二河白道の比喩を明かし、その解釈を示されるなかで、

「西の岸の上に人ありて喚ばふ」といふは、すなはち弥陀の願意に喩ふ。

(『註釈版聖典(七祖篇)』四六九頁)

といわれています。また親鸞聖人は『愚禿妙』で、この二河白道の比喩について、

「また、西の岸の上に、人ありて喚ばうていはく、〈汝一心正念にして直ちに来れ、我能く護らん〉」といふは、

「西の岸の上に、人ありて喚ばうていはく」といふは、阿弥陀如来の誓願なり。

……方便仮門を捨てて如来大願の他力に帰するなり、……また摂取不捨を形す

の貌なり、すなはちこれ現生護念なり。 (『註釈版聖典』五三八-五三九頁)

と示されていますから、聖人が「本願招喚の勅命」といわれた意味は、「他力に帰せよ」ということであり、「摂め取って捨てない」ということです。「他力に帰せよ」というのは「我にまかせよ」ということであり、「摂め取って捨てない」ということは「必ず救う」「そのまま救う」ということに他なりません。

私たちのお念仏「南無阿弥陀仏」の「南無」はインドの言葉の音を写したもので、漢語になおすと「帰命(する)」という言葉になります。浄土真宗の「帰命(する)」は、「必ず救う、我にまかせよ≒そのまま救う、我にまかせよ」とのご本願が私に届き、その本願招喚の勅命に順うすがたです。私か願うより先に、如来さまの方が願っていてくださる。それが浄土真宗の「南無阿弥陀仏」のお念仏なのです。

称えさせてもらうお念仏

「はい、お母さんですよ。大丈夫、大丈夫」と声がしています。この母親の呼びかけに、やがてこの赤ちゃんも「お母さん」と呼ぶようになっていくのでしょう。母親の呼びかけなくして、赤ちゃんが「お母さん」と呼ぶようになることはなかろうと思います。私の称えるお念仏も、阿弥陀さまのご本願が、そして私にはたらきかけてくれるたくさんの縁があって、私か「南無阿弥陀仏」と申すことができているのでしょう。そうでなければ、この煩悩具足、罪悪深重の私か如来さまの名を称え、お念仏申すことなどできるはずもありません。

「先手は弥陀、それを忘れてはいかん」

浄土真宗のみ教えを学び始めたときに、先輩方から鏝初にいわれたのはこのことでした。私かあれこれ考えるそのずっと前から、阿弥陀さまの方が私を願っていてくださった、そのことをいただくのがお念仏のみ教えです。

弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとへに親鸞一人がためなりけり。

さればそれはどの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかかじけなさよ (『註釈版聖典』八五三頁)

『歎異抄』に示された聖人のお言葉に、あらためて頷かされることでした。

(安藤 光慈)